Apología de la paciencia

En una época dominada por la inmediatez, la paciencia se presenta como una virtud indispensable. La filosofía, la literatura y la ciencia la reivindican como clave para una vida más plena y equilibrada.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

No es sorpresa para nadie si decimos que vivimos en la era de la urgencia. Los mensajes nos llegan en milésimas de segundo, los pedidos se entregan en horas y los resultados, en todos los ámbitos, se exigen de inmediato. En este contexto, la paciencia parece haber quedado relegada a ser una cualidad anticuada, casi incómoda. Sin embargo, la historia del pensamiento y nuestras propias experiencias cotidianas demuestran que pocas virtudes resultan tan decisivas como la capacidad de esperar sin desesperar.

La paciencia, entonces, no debe de ser entendida como resignación pasiva, sino como una forma de resistencia activa frente a la prisa. Es la habilidad de sostenerse en el tiempo, de aceptar que algunos procesos —personales, sociales o naturales— requieren maduración.

Desde la Antigüedad, la paciencia ha ocupado un lugar central en la reflexión filosófica. Los estoicos ya la consideraban un elemento fundamental de la vida buena, y el cristianismo la incorporó como virtud cardinal, vinculada a la esperanza y la fe. Para Tomás de Aquino, por ejemplo, la paciencia era la capacidad de soportar los males sin caer en la tristeza, una disposición que fortalecía el alma.

Las tradiciones orientales también la elevaron a principio moral. En el budismo, la kṣānti —una de las seis perfecciones— implica tolerancia y perseverancia: el arte de no reaccionar impulsivamente ante el sufrimiento. En el taoísmo, un proverbio advierte: «La paciencia es poder; con el tiempo y la paciencia, la hoja de morera se convierte en seda». En todas estas enseñanzas la paciencia se asocia al dominio de uno mismo, al equilibrio interior que permite convivir con la incertidumbre.

La paciencia no debe de ser entendida como resignación pasiva, sino como una forma de resistencia activa frente a la prisa

En la literatura occidental también abundan los ejemplos. Quizás el ejemplo más claro esté en la Odisea, donde la paciencia, además del ingenio, se presenta como el atributo que permite la victoria del débil frente al poderoso, frente a los dioses mismos. Ahí tenemos a Ulises esperando veinte años para regresar a su hogar, ahí tenemos a Penélope tejiendo y destejiendo, tejiendo y destejiendo, y esperando.

Más allá de la tradición, la paciencia tiene efectos concretos en la vida cotidiana. La psicología la define como la capacidad de tolerar la frustración y de posponer la gratificación. El célebre experimento del malvavisco de Walter Mischel en los años 60 mostró cómo los niños capaces de esperar para obtener una recompensa mayor tendían a desarrollar mejores competencias en su vida adulta. Aunque el estudio ha sido matizado con el tiempo, su mensaje –que la paciencia abre camino de autocontrol– sigue vigente.

En el plano social, la paciencia funciona como un cemento invisible. Las relaciones humanas —amistades, vínculos de pareja, la crianza— requieren un tiempo de espera, de escucha, de acompañamiento. Una sociedad sin paciencia se convierte en una suma de choques constantes, incapaz de construir confianza. La política misma necesita paciencia: los procesos de cambio colectivo no se resuelven en días ni en semanas, sino en décadas.

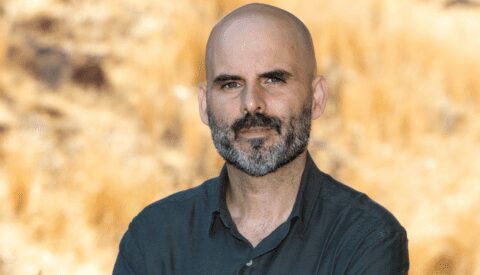

La falta de paciencia, en cambio, genera ansiedad, irritabilidad y una permanente insatisfacción. El filósofo Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, describe cómo la presión por la inmediatez produce individuos agotados, incapaces de sostener el tiempo de las cosas. La paciencia, en este contexto, se convierte en un antídoto contra el desgaste.

La psicología la define como la capacidad de tolerar la frustración y de posponer la gratificación

Si hay un terreno donde la paciencia parece más amenazada, es en internet. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los servicios de streaming han configurado un ecosistema donde todo ocurre en segundos. Los algoritmos premian lo instantáneo: un vídeo de 15 segundos, una respuesta inmediata, un me gusta al instante. La espera se vive, en cierta forma, como fracaso.

Paradójicamente, esta aceleración reduce la calidad de nuestras experiencias. Las investigaciones en neurociencia muestran que el cerebro necesita tiempo para procesar, para consolidar memorias, para crear asociaciones. La impaciencia digital produce un consumo constante de estímulos que rara vez se asientan en aprendizajes o recuerdos duraderos.

Por eso, cultivar la paciencia hoy es también un acto de higiene mental. Apagar el teléfono durante unas horas, esperar sin consultar el reloj, dedicar tiempo a una lectura lenta o a una conversación prolongada, son gestos mínimos que contrarrestan la tiranía de la inmediatez.

Así pues, reivindicar la paciencia es recuperar el tiempo humano, su pulso verdadero y natural, frente a la prisa tecnológica. La paciencia nos enseña que no todo puede lograrse en el acto, que el crecimiento personal y social requiere demora, ensayo y error. Tal vez la verdadera modernidad no consista en ir siempre más rápido, sino en aprender a esperar.

COMENTARIOS