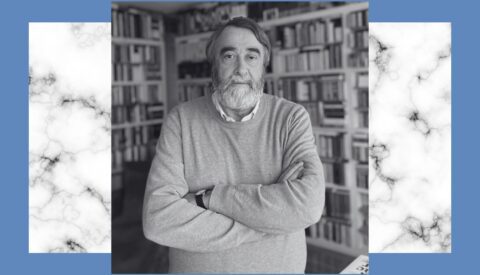

Costica Bradatan

«A veces el fracaso puede salvarnos de nosotros mismos»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Decía Emil Cioran que «el fracaso, incluso reiterado, parece siempre nuevo; mientras que el éxito, al multiplicarse, pierde todo interés, todo atractivo». En ‘Elogio del fracaso’ (Anagrama, 2025), el filósofo rumano Costica Bradatan sostiene que este nos da nuevos ojos, agudiza nuestra visión de la realidad. En una absoluta glorificación del éxito, la sociedad actual ha despreciado sistemáticamente la experiencia del fracaso: lo evita a toda costa, le tiene pavor. Porque nos obliga a salir del solipsismo. Porque nos enfrenta a la «desnudez de la existencia».

«Después de tanto adorar el éxito, la reputación del fracaso está por los suelos». En un mundo que hace apología del triunfo, la perfección y la abundancia económica, usted muestra al fracaso como una oportunidad para ver nuestra existencia en su desnudez. ¿Por qué necesitamos fracasar para conocer realmente la condición humana?

Porque la mayor parte del tiempo se nos impide percibir nuestra «existencia en su desnudez», conocernos tal como realmente somos. Y lo que nos impide acceder a ella es precisamente el éxito social, la abundancia económica, los logros profesionales, la vanidad mundana y otras ilusiones similares. Forman un denso velo que se coloca ante nuestros ojos, que oscurece gravemente nuestra visión, y debido al cual estamos destinados a vivir la mayor parte de nuestra vida no en el mundo real, sino dentro de una burbuja. La experiencia del fracaso suele abrir un agujero en ese velo, y gracias a él podemos vislumbrar cómo son realmente las cosas, y cómo somos nosotros mismos. Ciertamente, el hueco pronto se llenará, y de nuevo se nos impedirá ver nada más allá de nuestra burbuja. Pero, por un breve instante, cuando el hueco acaba de abrirse y la experiencia del fracaso aún está fresca, recibimos un conocimiento especial.

«Gracias al fracaso podemos vislumbrar cómo son realmente las cosas»

¿Cómo puede el fracaso llevarnos a lo que llama «despertar existencial»? ¿Es precisamente porque este nos arranca del síndrome del umbilicus mundi?

¡Sí! Ver «la existencia en su estado puro» es comprender lo insignificantes que somos en realidad y el pequeño lugar que ocupamos en «el gran esquema de las cosas», como dicen. En otras palabras, es alcanzar la humildad. Espiritualmente, esta humildad es nuestra mejor oportunidad. Porque la humildad podría empezar a sanarnos del síndrome del umbilicus mundi, que es su opuesto. Hasta donde sé, esta curiosa condición, que nos hace ver todo a través de la lente deformadora de nuestras pequeñas necesidades y deseos, de nuestros pequeños planes y ambiciones, es uno de nuestros dilemas existenciales más graves. Curarnos de esto no será fácil porque hay muchas cosas en nuestra naturaleza que conspiran en contra –sufrimos del síndrome del umbilicus mundi por diseño, el egocentrismo está en nuestro ADN–. Pero esto no significa que no debamos intentarlo. El budismo eliminó la noción misma del yo, lo que facilitó un poco las cosas en Asia. Pero, en Occidente, donde todo gira en torno al yo, trabajamos bajo un amo mucho más severo.

Y es que se suele confundir la modestia con la humildad. Elogio del fracaso presenta, precisamente, cuatro lecciones de humildad. ¿Qué es esta exactamente y en qué difiere de la simple modestia?

En el libro, evité en gran medida considerar la humildad como virtud moral o social (donde, como habrás notado, se acerca a la modestia). En cambio, quise considerarla como una virtud epistémica. En otras palabras, la humildad no tanto como una forma de comportarse en el mundo, sino como una manera de verlo y comprenderlo. Encontré algunas ideas de Iris Murdoch muy útiles en este sentido. Ella definió la humildad con gran elegancia como el «respeto desinteresado por la realidad», y yo adopté esa definición. La humildad así redefinida puede, con un poco de suerte, ayudarnos a comprender cómo son realmente las cosas.

Hoy en día es común la narrativa que ensalza el fracaso como escalón para alcanzar el éxito: proliferan los startuperos que repiten sin parar que a Oprah Winfrey la despidieron de su primer trabajo, que a J.K. Rowling la rechazaron decenas de editoriales, etcétera. ¿Por qué el fracaso se ha convertido en el caballo de batalla de los «emprendedores de sí mismos» y los gurús de la autoayuda? ¿Cómo escapar de los «mercachifles del fracaso-como-éxito»?

¿No es curioso que los mismos apóstoles del éxito canten descaradamente alabanzas al fracaso? Hay algo claramente «totalitario» en el sistema capitalista. No basta con que el capitalismo domine nuestra economía –cómo vendemos y cómo compramos, cómo producimos y consumimos– sino prácticamente todo lo demás. Quiere gobernarlo todo, influir en todos los aspectos de la vida, colarse en los rincones más recónditos de nuestra intimidad. Tomemos, por ejemplo, la educación superior, un campo con el que estoy familiarizado. En la universidad actual, los estudiantes son tratados cada vez más como «clientes» y, a su vez, tratan a sus profesores como «proveedores de servicios» y a su lugar de estudios como un «negocio». Escriben «reseñas» sobre sus clases de forma muy similar a como reseñan los productos que compran en Amazon. Lo mismo ocurre en otros campos, desde la medicina hasta la administración pública. Era solo cuestión de tiempo antes de que este totalitarismo del capitalismo penetrara en nuestras vidas. Así, el espíritu capitalista ha llegado a moldear la forma en que nos vemos y nos verbalizamos: ya no nos hacemos presentes en el mundo, sino que nos «volvemos una marca» (brand) y nos «vendemos» (market), como si cada uno de nosotros fuera una corporación. Como parte de este proceso, vemos cómo emprendedores y gurús de la autoayuda colonizan gradualmente porciones cada vez más grandes de nuestra vida interior. Ya no son los clásicos capitalistas codiciosos, sino que se han hecho rebranding como una especie de ingenieros del alma. La exploración de nuestra vida interior solía ser territorio de poetas y teólogos, de psicoanalistas y narradores. Ya no. Había algo que ganar de nuestros miedos y ansiedades más profundos, y estas personas no dudaron en aprovechar la oportunidad. Así es como ahora nos enseñan a «fallar mejor», citando libros que nunca leyeron.

«¿No es curioso que los mismos apóstoles del éxito canten descaradamente alabanzas al fracaso?»

Y hablemos también de la estrecha relación entre el fracaso y la vergüenza. «El fracaso es feo como el pecado». ¿Será por eso que tanta gente simplemente permanece paralizada, anestesiada? ¿Por mero miedo a fracasar?

A la gente se le avergüenza (shamed) constantemente para que alcance el éxito, lo quiera o no, le convenga o no, incluso lo entienda o no. Estamos programados no solo para estar con los demás, sino, aún más importante, para preocuparnos por cómo nos ven. La mayoría de las veces, la autoimagen con la que operamos es la que nos proporcionan los demás, no algo que nosotros creamos. Son los demás quienes nos crean –implacablemente, sin piedad y según sus propios caprichos–, y no nosotros mismos. De hecho, cuanto menos nos conocemos, más dependemos de cómo nos ven los demás. Y como la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas y tampoco tienen planes de tener ese conocimiento pronto, siguen dependiendo dolorosamente de lo que pueden descubrir sobre sí mismas a través de los demás. Esto siempre ha sido así, pero la reciente proliferación de las redes sociales ha hecho dolorosamente las cosas más evidentes. Como las personas no tienen nada sustancial sobre lo que construir sus vidas, algo que venga de dentro, viven desesperadamente de los me gusta de los demás. Y eso no es lo peor. Que te permitas depender de la opinión que otros tienen de ti es tu problema. Lo peor es que esta relación de dependencia está mediada por fuerzas mucho mayores que tú y que escapan a tu control: tecnología altamente manipuladora (con la IA, en tiempos más recientes), corporaciones y gobiernos, influencers de todo tipo, organizaciones e instituciones de cuya existencia quizá ni siquiera seas consciente. En estas circunstancias, tú (y millones como tú) no eres en absoluto una persona más o menos autónoma, y mucho menos un «agente libre». Ahora crees y dices lo que estas instituciones te han hecho creer y decir, y te comportas –política, económica, culturalmente– según te han condicionado a comportarte. Debe ser una de las mayores ironías de la historia reciente: se ha invertido tanta ciencia y conocimiento en volvernos tan estúpidos.

«Emprendedores y gurús de la autoayuda colonizan porciones cada vez más grandes de nuestra vida interior»

Como bien expone usted en el libro, la democracia no es erótica, no seduce ni hechiza, por el contrario, vivir democráticamente es aceptar la imperfección y dialogar con el fracaso. Y esa humildad es lo único que hará posible la democracia auténtica. ¿Cree que nuestro desprecio –y pavor– al fracaso es lo que está llevando a que surjan y se fortalezcan los regímenes no democráticos?

No pensaba en estos términos cuando trabajaba en el libro, pero ahora que lo mencionas puedo ver la conexión. Sin duda, el tema del fracaso ocupa un lugar destacado en los discursos de los políticos autoritarios y populistas. Parecen verlo todo en términos de fracaso y éxito: sus enemigos no son más que «perdedores», defensores de políticas «fallidas», mientras que ellos mismos son la personificación misma del éxito. Si votas por ellos, «ganarás tanto que te cansarás de ganar». Puede que lo hagan por sus propias inseguridades, pero sobre todo porque sienten instintivamente que eso es lo que su público quiere oír. Estas personas, como señalas, están aterrorizadas ante la perspectiva de su propio fracaso, pueden haber experimentado un fracaso significativo en sus propias vidas –de hecho, suelen ser los perdedores del juego social y económico– y un discurso de este tipo es precisamente lo que necesitan para sentirse un poco mejor.

«Un mayor índice de fallos, un equipo más defectuoso, una burocracia menos competente y menos perfección en general habrían salvado muchas vidas en Auschwitz, Treblinka y otros lugares». Leía esto en su libro y no paraba de darme vueltas una pregunta: ¿el fracaso nos puede salvar de nosotros mismos?

Sí, sí puede. En el libro mostré cómo la perfección de la guillotina –ese método filantrópico de asesinato en masa– durante la Revolución Francesa contribuyó a su fracaso. Me gustaría compartir otra historia que, en contraste, puede arrojar algo de luz sobre cómo el fracaso puede salvarnos de nosotros mismos. Durante los años del Holocausto, la Alemania nazi logró arrestar, deportar y asesinar a millones de judíos en tiempo récord. Si eras judío en Alemania en aquel entonces, no tenías ninguna posibilidad. Fue un prodigio de la eficiencia y la seriedad alemanas. Ninguna otra nación podría haberlo hecho. Durante esos mismos años, en Rumanía (que en aquel entonces se comportaba de forma muy similar a una colonia alemana, aunque técnicamente no lo era), los aliados locales de Hitler, intentando emularlo, intentaron arrestar, deportar y asesinar a tantos judíos como pudieron. El problema era que la Administración rumana era tan corrupta y sus funcionarios tan codiciosos (cuando no totalmente incompetentes) que muchos judíos lograron sobornarlos para salir del país y salvarse el pellejo. Desde la policía local hasta los altos funcionarios del gobierno, todos salvaban judíos mientras recibieran la cantidad justa de dinero. Y no me malinterpretes: los rumanos eran rabiosamente antisemitas, y su crueldad hacia los judíos durante aquellos años podía escandalizar incluso a los agentes de la SS, como relata Hannah Arendt en Eichman en Jerusalén. Pero, al mismo tiempo, su moralidad imperfecta ayudó a muchos judíos a escapar. Así que, sí, a veces el fracaso puede «salvarnos de nosotros mismos».

«Lo más dañino que la ilusión del éxito hace a nuestra mente es que la nubla»

Por otro lado, ¿en qué consiste el «pesimismo intransigente» por el que usted aboga?

Preferiría llamarlo «realismo intransigente». Ya lo sé, los pesimistas tienden a llamarse «realistas», ¿y quién puede culparlos? En mi caso, sin embargo, tengo buenas razones para hacerlo. Como sabes, lo que realmente busco en este libro es alcanzar «un sentido de lo real». Lo más dañino que el éxito –o la ilusión del éxito– hace a nuestra mente es que la nubla, impidiéndole comprender lo que realmente está sucediendo. Si defiendo la humildad no es por purismo moral (ni siquiera me interesa la humildad como virtud moral), sino porque la humildad es nuestra única oportunidad de progresar en el conocimiento y la comprensión de nosotros mismos y del mundo en el que nos vemos inmersos.

Si la perfección está sobrevalorada, tomando prestado el título del libro de Julio Ramón Ribeyro, ¿tendríamos que dejarnos arrastrar por «la tentación del fracaso»?

Yo no me preocuparía. No tenemos por qué dejarnos arrastrar por la tentación del fracaso: el fracaso mismo nos arrastra a su esfera, constantemente, nos guste o no, seamos conscientes de ello o no. Siempre estamos firmemente atrapados en las garras del fracaso.

COMENTARIOS