Cuando la fe es síntoma: Dios como conducta compensatoria

Cuando el ser humano no puede sostenerse psíquicamente con sus propias fuerzas en un contexto inhabitable y no encuentra «compañeros de desconsuelo a quienes prestar su mano» (en expresión de Cioran), erige altares de fe con los despojos de sus carencias.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Cuando el ser humano no puede sostenerse psíquicamente con sus propias fuerzas en un contexto inhabitable y no encuentra «compañeros de desconsuelo a quienes prestar su mano» (en expresión de Cioran), erige altares de fe con los despojos de sus carencias.

En un contexto de desorientación axiológica, inasumible liquidez emocional y creciente aislamiento, y a fuerza de tener que sobrevivir –en ocasiones en medio de la desesperación–, no dejamos de buscar estrategias y sustitutos que puedan paliar el vacío de nuestras vidas, artilugios psíquicos que logren mitigar nuestras faltas sin indagar en sus causas, en su raíz. No hay tiempo, no hay oportunidad. Hay-que-seguir.

Sin embargo, cuanto más sofisticados y grandilocuentes aparecen aquellos altares más nos alejamos del auténtico origen de nuestras heridas. El capitalismo afectivo, que convierte toda nuestra realidad en un bien de consumo –también el consuelo, también la fe–, nos brinda opciones higiénicas, refinadas y preciosistas para adquirir sentido: espiritualidad (superficial), credos (sin misterio), comunidades (sin compromiso) o dogmas (que no requieren atención y detenimiento). Solo se intenta gestionar la angustia, únicamente se acaba respondiendo al imperativo de adaptación y funcionalidad en nombre de algún pomposo sustitutivo emocional. Dios-es-la-respuesta.

En terminología clínica, y trazando un posible diagnóstico social, estos nuevos altares no son más que mecanismos compensatorios. Dios se transforma en un síntoma (del progresivo aislamiento, de la opresión emocional, de la vaciedad en los vínculos) que, a la vez, funciona como regulador emocional, en una vía para alcanzar la homeostasis psíquica. Al perseguir lo divino como lenitivo del sufrimiento y como respuesta atenuante al vacío imperante, estos no se trascienden mediante la acción, sino que solamente quedan envueltos en una suerte de revestimiento mercadotécnico pseudomístico para no reconocer la necesidad de agencia, la urgencia del hacer. En lugar de permitir que el sufrimiento transforme el pensar –y con él, la acción–, lo convertimos en una nueva prótesis del yo. En vez de dejarse habitar por el Misterio que conduce a la acción, lo domesticamos para convertirlo en estrategia pasiva compensatoria para –continuar ejerciendo– la funcionalidad. Para que todo continúe intacto.

Estos nuevos altares no son más que mecanismos compensatorios

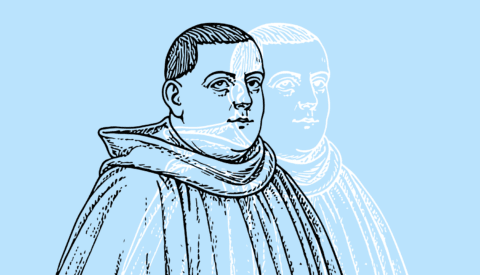

Explicó el Maestro Eckhart en sus sermones y discursos que quien busca a Dios por alguna motivación personal (miedo, desamparo, consuelo, anhelos individuales) no persigue verdaderamente a la Deidad, sino la forma degenerada de un Dios hecho a medida del propio yo, confeccionado a la medida de las ambiciones y apetencias de un leidige Selbst (pesaroso o fastidioso yo) cuyos deseos quiere ver satisfechos. No se busca a Dios, sino a uno mismo para validar y satisfacer los propios afanes.

Dicho llanamente: Dios ha devenido en artilugio instrumental al servicio del hay-que-seguir. Lo sagrado se pone al servicio del capital como dispositivo alienante de autorregulación psíquica. Tanto Eckhart como Simone Weil, Edith Stein o María Zambrano (pero también, y debo mencionarlos, Ruysbroeck, Tauler, Marguerite Porete, Ángela de Foligno o Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y Miguel de Molinos) se refirieron al acontecimiento de lo sagrado (de lo divino, de la Deidad) como un desasimiento, no como una búsqueda deliberada o interesada. Un hacer hueco –como el Dios de Weil, que se retira para dar cabida al mundo, como la noche oscura de san Juan de la Cruz, como la Nada de Eckhart–. La vivencia de una oquedad de plenitud, en absoluto desesperada ni codiciosa, en la que acontecen la Belleza y el Misterio. Que no reclaman ni son buscadas. Se dan.

Al contrario, cuando la respuesta al vacío se centra en buscar un mero sustitutivo, aquello que lo cubre lo hace de manera frívola y superficial y, en consecuencia, el vacío no (se) transforma, sino que solo adquiere un nuevo disfraz, una forma inédita de practicar la enajenación social y psicológica, también religiosa (se enarbolan los crucifijos y rosarios, los corazones atravesados, se venera la imaginería: todo a un paso de la hipócrita idolatría que tan profunda y certeramente denunció Nietzsche y más tarde la Escuela de Frankfurt). La religión y la presencia de Dios como una estrategia más de regulación emocional orientada a mitigar la ansiedad causada por nuestra vacuidad existencial. Dios como conducta compensatoria. En términos psicoanalíticos se podría hablar de una suerte de formación reactiva libidinal: el yo construye una estructura idealizada (Dios, comunidad, espíritu) para mantener a raya sus emociones de desamparo. En lugar de desposeerse, el yo se reafirma: deposita en Dios lo que no puede sostener en sí mismo. Todo sigue igual. Nada cambia.

Dios ha devenido en artilugio instrumental al servicio del hay-que-seguir

Lo sagrado, así, deja de ser Apertura y se transforma en un espejo en el que el yo se contempla ufanado, sedado y complacido, creyendo haber dado con la trascendencia cuando, en realidad, no ha hecho más que reencontrarse consigo mismo: ha ritualizado la angustia y la recarga con nuevas capas de aderezo mercadotécnico. El sujeto contemporáneo, agotado, acaba siendo atrapado en un bucle de autorregulación que reproduce la soledad y el aislamiento que intenta aliviar: en lugar del libro de autoayuda, el rosario; en vez del coach, el influencer que canta a Dios mediante un ritual estético que logra llenar de lágrimas los ojos del espectador. Se trata de una ritualización religiosa del malestar.

Desde una perspectiva social y desde la investigación del enfoque psicológico comunitario o contextual, quisiera recalcar que el sufrimiento no debe abordarse como un fenómeno intrapsíquico, como un síntoma meramente individual, privado. El vacío que sentimos no surge en exclusiva de nuestras biografías personales, sino de un contexto de desvinculación estructural: los vínculos se precarizan, se pierde el sentido de lo colectivo-presencial (no como masa, sino como grupo cohesionado), la rapidez nos agota y se erosiona el espacio simbólico de lo compartido.

Esta apertura a la Deidad deviene en mecanismo al servicio del capital cuando se convierte en una conducta relacional o espiritual compensatoria, cuya función es la de sustituir el vacío individual a través de la fusión con un ideal religioso o político, con una figura de autoridad o con un absoluto (sea una pareja, un líder o Dios). Lo divino se transforma en un objeto de consumo simbólico.

Si lo sagrado se convierte en una anestesia más del capitalismo emotivo para calmar nuestras subjetividades exhaustas, y no en un lugar (y en un tiempo) de desposesión del yo que nos devuelva el vínculo y la acción, el Misterio se habrá mercantilizado y solo restará un nuevo dispositivo de dominación emocional en forma de gestión aparentemente trascendente, pseudo-místicoreligiosa. Seguimos, pero con el rosario en la mano. Estoy-a-salvo.

¿Quién no necesita una deidad de emergencia cuando todo alrededor es ruido, vaciedad, carencia?

Por supuesto que el resurgir que parece experimentar la fe (y lo religioso) podría ofrecer un atisbo de reorientación social en nuestra mirada, siempre que no se reduzca a un dispositivo privado o individual de autorregulación emocional («rezaré por ti», «que Dios te ayude») y llegue a transformarse en una vía de vinculación significativa con el otro y con lo Absolutamente Otro, es decir, con Dios. No trato de desprestigiar la vía religiosa o espiritual, sino de desprivatizarla y de rescatar y reconquistar su vertiente genuinamente política, intersubjetiva, comunitaria, social. Que lo divino se transforme en un mecanismo terapéutico impide que el Misterio se habite en común.

No se puede culpar a quien se aferra a un dios de neón cuando todo alrededor parece ser oscuridad. Ha sucedido desde los albores de la historia. Ni puede extrañarnos que tantas personas quieran encontrar en lo pseudorreligioso un alivio para la intemperie en la que existimos: cuando lo único que se habita es un yermo páramo de vacua estimulación, dolor emocional e hiperexigencia, cualquier promesa de calma resulta ansiolítica y consoladora, trascendente incluso. Literalmente, se nos abre el cielo. En medio del estruendo, cualquier silencio parece milagroso. Lo preocupante no es esta búsqueda, sino que el sistema productivo la haya convertido, una vez más, en mercancía.

La industria del consuelo prospera en todas sus formas porque la soledad y el aislamiento son estructurales. Ahora bien, lo que se busca no es a Dios, sino tener un respiro en medio del hay-que-seguir. ¿Quién no necesita una deidad de emergencia cuando todo alrededor es ruido, vaciedad, carencia? Y entonces se nos ofrecen formas para domesticar nuestro vacío. Reza. Hay-que-seguir.

No es Dios quien falta –siempre está–, sino los rostros, nuestros rostros. El imperio de lo sagrado comenzará cuando no evitemos la mirada del otro. Y, entonces, juntos, elevar la mirada hacia el Cielo.

COMENTARIOS