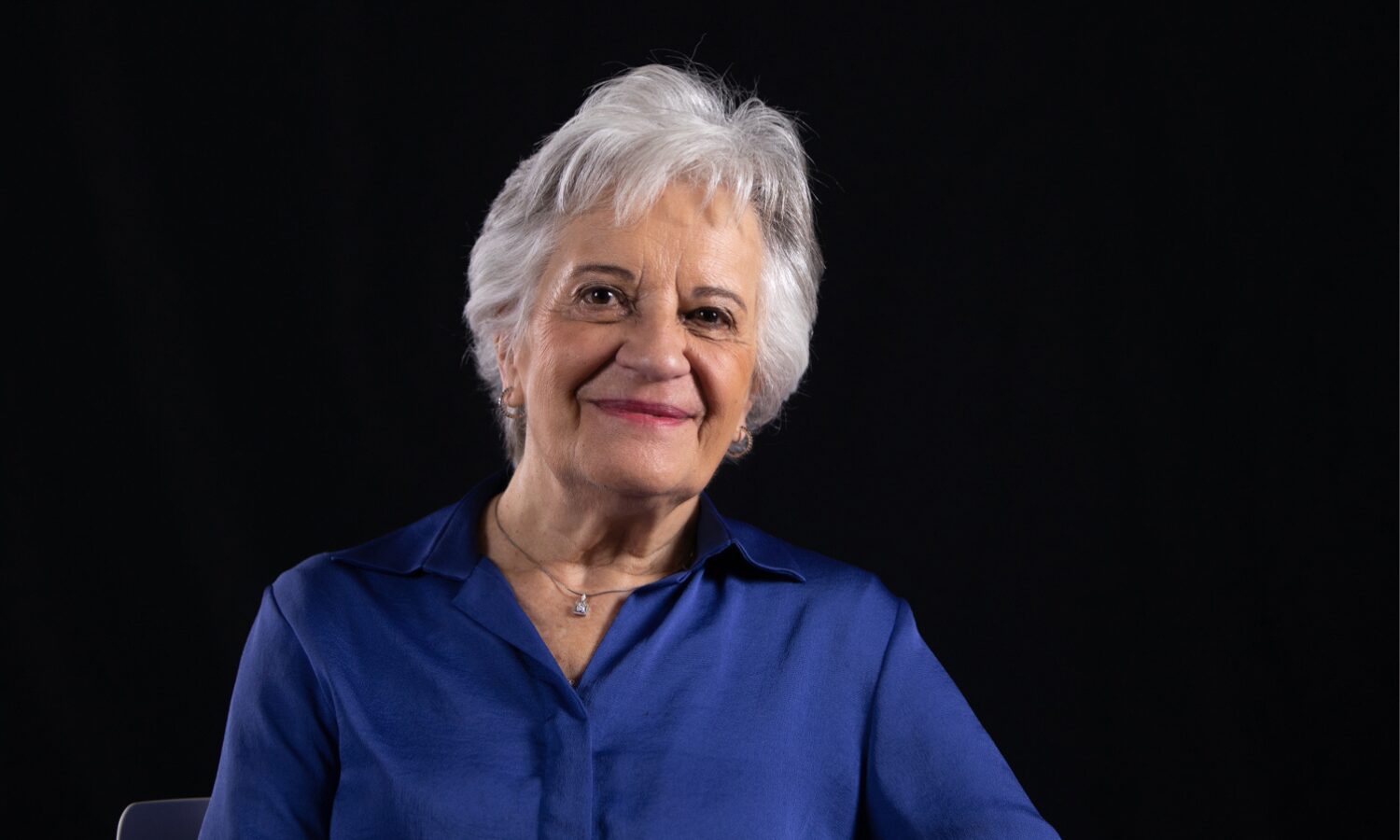

Victoria Camps

«Con la secularización, nada ha sustituido lo que hacía la religión para vincular a las personas con un sentido moral»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Victoria Camps (Tarragona, 1941) es una de las grandes filósofas españolas contemporáneas. Referente en el campo de la ética, acaba de publicar ‘La sociedad de la desconfianza‘ (Arpa, 2025), donde repasa los grandes fallos que estamos cometiendo como sociedad y nos invita, siempre desde una perspectiva crítica, a repensar por qué hemos llegado hasta aquí y cómo podemos enmendar el camino. Una cosa tiene clara: se ha pervertido el concepto de libertad por desarrollarlo en exceso y nos hemos olvidado de cooperar como individuos que conviven en sociedad.

En su libro anterior, Tiempo de cuidados, abordaba la necesidad de cuidarnos como sociedad. Este nuevo libro, parece un paso más allá: si no somos capaces de cuidarnos, al menos intentemos recuperar la confianza. Usted reconoce que hacen falta cambios urgentes. ¿Se refiere a cambios revolucionarios, una enmienda a la totalidad, o a reformas parciales?

No creo que con enmiendas a la totalidad y con revoluciones vayamos a ninguna parte. Creo que hay que pensar en reformas, reformas concretas. Son reformas que son menores, que atienden a problemas que son problemas muy graves en cada momento y que van cambiando. Por ejemplo, ahora tenemos un problema de vivienda que es una de esas manifestaciones de que no podemos confiar en la garantía de un derecho fundamental. Hay que hacer reformas, y en el caso de la vivienda me parece muy claro. Se necesita que el Estado social garantice ese derecho, pero eso no existe y obviamente crea desconfianza. Existe un derecho, aunque no esté constitucionalmente recogido como tal derecho fundamental, pero debería haber una garantía por parte del Estado, por parte de un Estado que se dice que es social, que garantice ese derecho, y eso no existe. Eso obviamente crea desconfianza porque tenemos el principio, pero no vamos a los hechos. Lo que nos hará recuperar la confianza es pasar de los principios a los hechos. Cuando veamos que realmente se cumplen determinadas expectativas, entonces recuperaremos la confianza.

«Lo que nos hará recuperar la confianza es pasar de los principios a los hechos»

Usted señala que los cambios sociales son más un producto de cambios en los marcos mentales que de cambios legislativos. En un momento de gran polarización, ¿qué marco mental cree que puede imponerse y con qué consecuencias?

Más que a marcos mentales, yo atribuyo la desconfianza a una concepción de la libertad muy atomizada. Los individuos son como nómadas que van a lo suyo, que entienden la libertad como el hacer lo que uno considera más conveniente para sí mismo. Hay una falta de vínculos sociales y falta de cohesión social que contribuya a ese sentimiento de que existe un deber colectivo, una obligación para atender determinados problemas, y que debería ser una responsabilidad compartida. Esa parte de cooperación social la democracia liberal no la ha conseguido por sí sola. No hemos sabido añadir nada que fomente la cooperación, ese compromiso con un interés común, esa no indiferencia. El Estado y las instituciones tienen mucha culpa, pero también los individuos, la sociedad civil se empeña poco y tiene poca voluntad para afrontar los grandes retos de hoy.

«Atribuyo la desconfianza a una concepción de la libertad muy atomizada»

En el libro señala que nos falta concretar qué tipo de sociedad queremos y cómo llegamos a ella…

Sí, pero tampoco hay que concretar un tipo de sociedad, eso es lo que hacían las utopías. Una sociedad perfecta, como una sociedad estatalizada, por ejemplo, ha sido muy peligrosa y lleva al totalitarismo. Lo que hay que intentar es afrontar de verdad las nuevas necesidades. Por lo tanto, hay que corregir lo que está funcionando mal o lo que no está funcionando de ninguna manera. No hay que intentar dibujar un diseño de una sociedad perfecta, porque nadie sabe lo que es una sociedad perfecta. Ya iremos adquiriendo la perfección corrigiendo las disfunciones de la sociedad.

Una de esas disfunciones es el concepto de libertad. ¿Se ha pervertido la noción de libertad hasta el punto de desembocar en una suerte de anarquía social?

No creo que sea tanto anarquía, en el sentido de decir «no al Estado». Más bien, delegamos en el Estado cuestiones que a lo mejor deberíamos resolver por nosotros mismos. Sobre todo, no hay compromiso por un bien común en el que nos impliquemos todos. La idea de libertad que hoy es preponderante es una libertad, como se dice en filosofía, negativa y no positiva. Es una libertad que no se pregunta «para qué quiero ser libre», «a qué me compromete la libertad» o «qué deberes implica esa libertad que tengo». «¿Tengo algún deber con respecto a la sociedad», «¿Lo que voy a hacer es lo mejor que se puede hacer, no solo para mí, sino para el conjunto de la sociedad?». Esas preguntas no nos las hacemos. Ese es el concepto de libertad que hoy flaquea y que no ayuda a construir un demos con una manera de ser común que nos haga a todos más demócratas, más solidarios, más fraternales, más respetuosos y más equitativos.

«La democracia liberal no ha conseguido por sí sola fomentar la cooperación social»

Hablando de construir ese demos, usted elogia la «cultura de la bienvenida» de Merkel con los refugiados en 2015. ¿La carencia de esa cultura en nuestra clase política, en un auge de políticas identitarias, es un ejemplo de fracaso político colectivo?

Sí, porque va contra un principio fundamental que es el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Eso llevaría a la acogida, a la hospitalidad, a algo que, cuando empezamos a discutir sobre políticas respecto a los movimientos migratorios, es evidente que no existe. No existe esa voluntad de acoger al otro que viene pidiendo ayuda y pidiendo protección. Además, como reconoce casi todo el mundo, esa venida de población inmigrante no nos perjudica ni laboralmente, ni respecto a servicios sociales, ni respecto a la tributación, ni a la financiación de los servicios públicos. Más bien es una ayuda, pero no se entiende así. Lo primero es el rechazo al otro porque es diferente, porque incomoda, porque no gusta el color de piel que tiene o por lo que sea.

Crédito: Espacio Fundación Telefónica / Javier Arias

Uno de los temas centrales del libro es la educación. Menciona la paradoja de que hemos erradicado el analfabetismo, pero no parecemos mejorar moralmente. ¿Por qué ocurre esto?

Yo creo que no hemos resuelto eso que hemos llamado educación en valores. En primer lugar, porque la expresión es demasiado vaga. No hemos acertado. Hablar de educación cívica es un poco más concreto y ya dice algo más. Pero ¿realmente se educa para formar ciudadanos? Personas que sepan autocorregirse en esa concepción de libertad que promueve la sociedad de consumo y llegar a tener un compromiso con el mundo en el que viven. Personas que piensen en los demás y que aprendan a pensar por sí mismos. Esto último es la máxima que introduce Kant como el signo de una comunidad ilustrada, una comunidad que es capaz de superar su minoría de edad y aprende a pensar por sí misma. Esa transmisión del valor de pensar por uno mismo, del compromiso social, de la autolimitación, de no llegar a poseer inmediatamente todo lo que uno desea, ¿eso lo transmite la educación o no? Yo creo que no está implícito en lo que debe ser hoy educar.

«Hemos simplificado la educación moral convirtiéndola en una materia más a enseñar»

Incluso la educación moral la hemos simplificado en una materia a enseñar. Como hoy se dice, la hemos convertido en una «competencia más». Habría que explicar qué significa competencia moral, porque nadie lo explica. A lo mejor significa algo más de lo que se pretende enseñar a través de añadir unas horas de docencia ética. Aristóteles lo tenía clarísimo y yo siempre he repetido esa enseñanza: «La moral no se enseña como una materia más». No se enseña como las matemáticas o la geometría. Se enseña con el ejemplo, se enseña con la imitación, es decir, creando situaciones en las que la formación moral está presente. Ahí es donde se aprende a distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Ese esfuerzo, que es un esfuerzo práctico y no solo teórico, yo no veo que esté presente. Convertir la formación ética en una asignatura, en una materia a enseñar solo teórica, no es la manera de hacerlo. Eso ayuda a entender conceptos y a entender qué es el razonamiento y el juicio moral, pero la práctica se enseña de otra manera.

«La moral no se enseña como las matemáticas; se enseña con el ejemplo»

En esa línea, critica que, aunque la educación ya es laica, el proceso no se ha hecho bien porque se ha prescindido de una educación ética que enseñe la diferencia entre el bien y el mal sin un criterio religioso.

Bueno, porque eso la religión sabía hacerlo, pero vinculado solo a una doctrina religiosa. Esa vinculación creaba personas religiosas que vinculaban su comportamiento a una doctrina moral. Eso se hacía a través de la religión porque el concepto de religión incluye ese sentido de religar a las personas, mantenerlas en una comunidad que sabe lo que debe hacer porque tiene unas convicciones y de esas convicciones deriva un comportamiento. Con la secularización de la sociedad, eso que hacía la religión no ha sido sustituido por nada que consiga vincular a las personas en un sentido moral. No hemos encontrado la forma de crear una sensibilidad moral, y eso es un problema. Para decirlo con una cuestión muy concreta, en nuestro caso pasamos de un régimen franquista nacional católico dictatorial a un régimen democrático. Pensamos que creando una serie de instituciones democráticas seríamos demócratas, que las personas cambiaríamos de manera de ser. Y eso no ha ocurrido. Ha ocurrido en parte, pero no ha ocurrido de una forma satisfactoria en el sentido de crear una comunidad de personas que piensan que hay unos retos y unos defectos que la sociedad tiene que corregir y que debemos corregir entre todos.

Entonces, ¿casi 50 años después de la muerte de Franco, no hemos sido capaces de crear un demos verdaderamente democrático?

Es un demos liberal, pero con un concepto de la libertad muy reduccionista y simplista, que ha sido inculcado sobre todo por la economía de consumo y no por una motivación ética.

COMENTARIOS