Sherezade de la Mancha

Cervantes, que sobrevivió cinco años de cautiverio imaginando mundos imposibles, merecía que lo contaran no como una Sherezade de opereta, sino como lo que fue, y sigue siendo, a pesar de todo: el primer narrador moderno que entendió que contar es, a veces, la única forma de seguir existiendo.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

El cine, cuando alcanza su plenitud, no se limita a adaptar la literatura: la reinterpreta, la fija y, en cierto modo, la reinventa para una nueva era de lectores y espectadores. Dos películas más o menos recientes ejemplifican con claridad ese poder de reconstrucción mítica que posee el cine: Shakespeare in Love (1998) y la nueva versión de El conde de Montecristo (2024). Ambas han hecho algo más que contar una historia ajena: han reforzado, con lenguajes distintos, la vigencia simbólica de dos pilares de la tradición literaria europea, Shakespeare y Dumas. Shakespeare in Love supuso en su momento un gesto de osadía y ternura: en lugar de representar al dramaturgo como figura intocable de la alta cultura, lo fundió con su criatura más célebre, Romeo, en una pirueta narrativa que borraba los límites entre autor y personaje. La película sugería que el arte nace tanto del genio como del deseo, de la confusión apasionada entre vida y ficción. Al hacerlo, transformó a Shakespeare en un ser de carne y nervio, arrebatado por la misma fiebre de amor que pone en boca de sus protagonistas. Esa fusión sin solución de continuidad entre creador y creación no solo humanizaba al autor, sino que consolidaba su mito desde un ángulo insólito: ya no como figura distante, sino como espíritu eternamente joven, siempre al borde de inventar el amor otra vez.

La nueva adaptación de El conde de Montecristo, en cambio, ha optado por el camino opuesto: en lugar de acercar a Dumas a lo cotidiano, ha profundizado en el arquetipo heroico que creó, otorgándole densidad psicológica y sombras morales sin traicionar el pulso narrativo del original. Los guionistas, expertos en la obra de Dumas, han respetado sus ritmos clásicos, sus giros de intriga y su sentido del destino, pero han tallado un Edmond Dantès más oscuro, más ambiguo y afilado, consciente de que la venganza, aunque justa, siempre deja ceniza. El resultado es un Montecristo plenamente contemporáneo, capaz de dialogar con las sensibilidades actuales sin perder el aura romántica y épica que define el universo dumasiano. Ambas películas ilustran cómo el cine puede actuar como puente entre la tradición y el presente, renovando mitos sin desnaturalizarlos. En Shakespeare in Love, el mito se expande hacia la emoción; en El conde de Montecristo, hacia la complejidad. Una devuelve al autor su carne; la otra da al héroe su sombra. Y eso era exactamente lo que se esperaba (yo, al menos, lo esperaba) que hiciera Amenábar con Cervantes: reimaginarlo sin corregirlo, iluminarlo sin disfrazarlo. Lo que ocurrió, sin embargo, fue otra cosa.

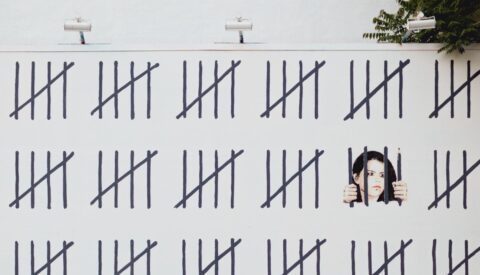

La figura de Cervantes cautivo contiene en sí misma un relato poderoso. Entre 1575 y 1580, prisionero en Argel tras ser capturado por corsarios, soportó hambre, humillaciones y varios intentos fallidos de fuga. Lo habitual a lo largo de la historia ha sido contarlo como un episodio biográfico, pero puede pensarse también en clave simbólica: la del narrador que sobrevive gracias a la palabra. Y ahí está el destello de talento de Amenábar.

En un entorno sin medios materiales de defensa, el ingenio verbal puede ser la única protección

En un entorno sin medios materiales de defensa, el ingenio verbal puede ser la única protección. Sherezade, en Las mil y una noches, salva su vida noche tras noche contando historias al sultán. Cervantes no tenía un verdugo afilando la cimitarra, pero sí la incertidumbre diaria de si llegaría vivo a la siguiente jornada. Imaginar que contó historias para despertar simpatía o respeto no es fantasía gratuita: es verosímil. Contar como forma de resistir, de sostener la identidad cuando todo conspira por borrarla. De ahí que en el Quijote la historia del cautivo no sea solo testimonio del encierro, sino celebración del relato como acto vital: quien sobrevive, cuenta.

Ese era el filón de oro. Esa imagen de Cervantes como un Sherezade masculino, no por coquetería sino por pura necesidad, era la clave para filmar su metamorfosis en narrador. Pero ¡ay! Amenábar, fiel a su condición de «director de tesis», decidió que la palabra no bastaba y planteó una tesis nueva: había que añadirle deseo. Y así, donde podía haber mostrado el nacimiento de la imaginación como forma de resistencia, optó por convertir a Cervantes en una suerte de Sherezade manchego con pluma —y no sólo literaria— que conquista el favor de sus captores con insinuaciones cuidadosamente encuadradas.

Lo que podría haber sido una parábola de la imaginación como salvación acaba pareciendo una fábula de la represión sexual, filmada con todo el esmero técnico que el talento indiscutible de este director y el impulso del dinero público pueden lograr. Sherezade contaba para no morir; este Cervantes parece contar para ser deseado. Y entre ambas motivaciones hay un abismo que ni el mejor steadycam puede disimular.

Amenábar: talento incontestable, tesis evitables

El asunto duele (a mí me duele, insisto) precisamente porque Amenábar tiene talento de sobra para haber hecho lo contrario. Desde Tesis (1996), donde diseccionó la fascinación por la violencia con bisturí universitario, ha demostrado ser uno de los directores más lúcidos y versátiles del cine español. En Abre los ojos (1997) exploró el laberinto entre realidad y sueño; en The Others (2001) devolvió al miedo su misterio con un clasicismo de precisión literaria, actualizando el lenguaje del mismísimo Henry James, mientras Hollywood se ahogaba en sustos de feria. Luego giró el timón y reconstruyó en Ágora (2009) la Alejandría de Hipatia, símbolo de la razón frente al fanatismo, con la ambición épica que nadie se atrevía a intentar. Más tarde, en Mientras dure la guerra (2019), filmó a Unamuno debatiéndose entre sus principios y el vértigo moral de la Guerra Civil.

Hay un hilo común en todos sus protagonistas: están solos, asediados, y sólo pueden defenderse con ideas, con palabras, con la obstinación de pensar cuando todo invita a rendirse. Amenábar siempre ha narrado la lucha de la conciencia contra lo que busca sofocarla. Justo por eso, parecía el candidato perfecto para abordar a Cervantes, el hombre que sobrevivió porque no dejó de fabular.

El relato de la imaginación como resistencia ha sido sustituido por un drama de deseo contenido

Pero esta vez, en lugar de seguir ese hilo, lo ha recortado y bordado otro encima. La tesis —porque en su cine siempre hay una— se ha comido la historia. El relato de la imaginación como resistencia ha sido sustituido por un drama de deseo contenido. Todo el brillo de la puesta en escena, el ritmo impecable, la dirección de actores, el cuidado milimétrico de la ambientación, acaban subordinados a esa lectura sexualizada que pretende explicar al autor del Quijote desde la pulsión más que desde la palabra. Es un giro audaz, sí, pero también empobrecedor: donde había mito, queda la consigna.

Cuando la tesis devora al mito

La paradoja es que Amenábar sí pertenece a la estirpe de cineastas capaces de forjar mitos: lo ha hecho varias veces. Por eso su reinterpretación de Cervantes desconcierta tanto. El gesto técnico es impecable, pero el fondo se vuelve hueco: como si en vez de resucitar al narrador hubiera preferido corregirlo. Si Shakespeare in Love devolvió al genio su carne y Montecristo devolvió al héroe su sombra, esta película le quita a Cervantes su voz y le deja apenas el perfume.

El cine, cuando se atreve a soñar la literatura, puede expandirla, engrandecerla, acercarla al presente sin desfigurarla. Pero cuando la aborda con la voluntad de reescribirla según tesis propias, sólo logra redactar un panfleto con buena fotografía. Y Cervantes, que sobrevivió cinco años de cautiverio imaginando mundos imposibles, merecía algo mejor que eso. Merecía que lo contaran no como una Sherezade de opereta, sino como lo que fue, y sigue siendo, a pesar de todo: el primer narrador moderno que entendió que contar es, a veces, la única forma de seguir existiendo.

COMENTARIOS