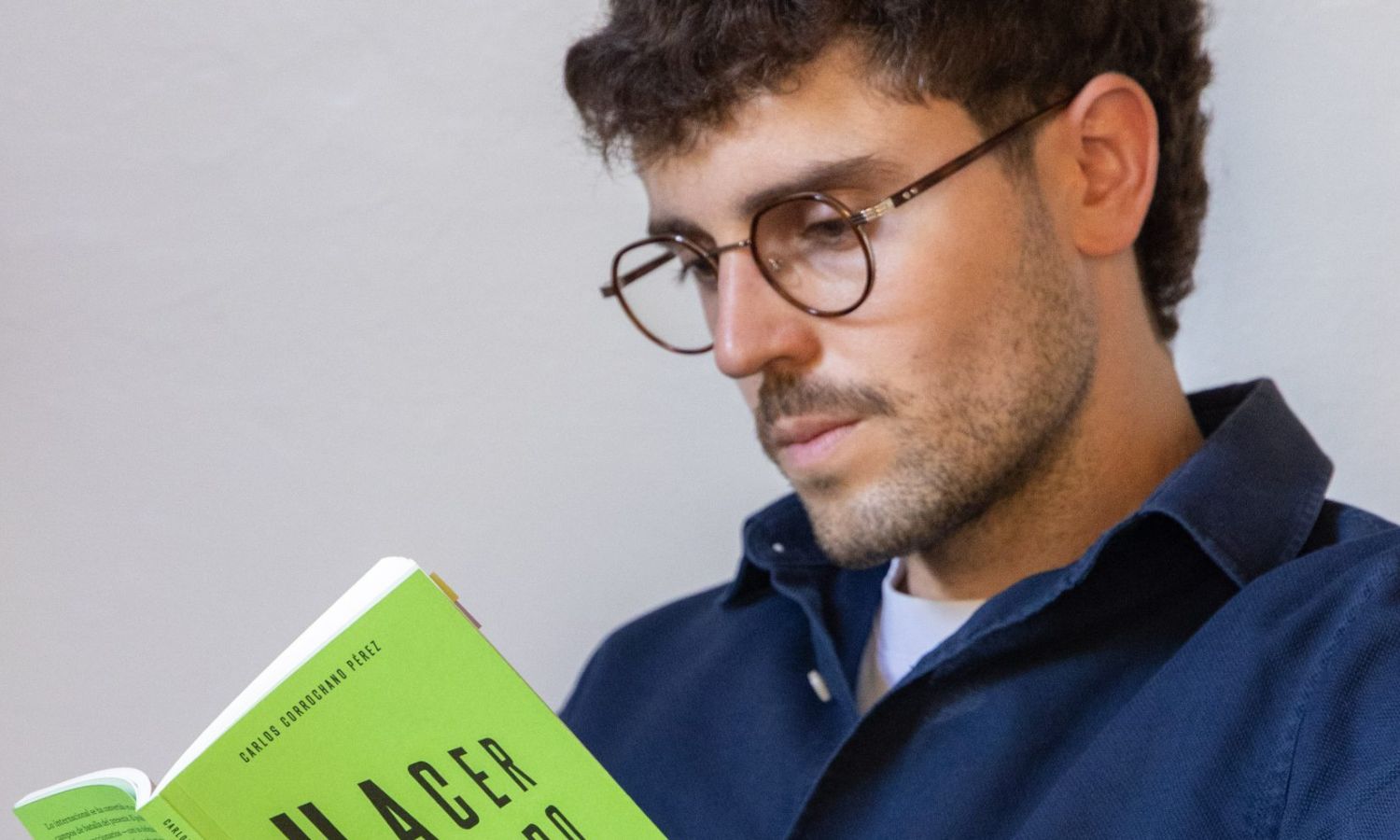

Carlos Corrochano

«Una mirada histórica basta para desmontar la idea de que todo está fijado y es inmutable»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

El orden global en el que vivimos es creado, no fijo, y, por lo tanto, transformable: solo hace falta más imaginación política. El politólogo y jurista Carlos Corrochano presenta ‘Hacer mundo’ (Lengua de Trapo), un ensayo en el que analiza y repiensa ciertos aspectos internacionales como el universalismo, la repolitización del derecho internacional o por qué las fuerzas progresistas se encuentran tan desorientadas en este terreno, al contrario que las conservadoras.

¿Por qué el ámbito internacional es un espacio que damos casi por perdido, que nos paraliza?

A veces parece que, cuanto más lejos miramos, más evidente se vuelve la crisis de la imaginación política contemporánea, que golpea con especial crudeza a los proyectos progresistas. En el libro nombro esta paradoja como la «jaula de hierro realista»: dentro de nuestras fronteras, cada conquista se disputa coma a coma; sabemos qué habría que hacer, aunque seamos conscientes de que hoy no contamos con la fuerza suficiente para ello. Pero una vez que cruzamos esas fronteras, el panorama cambia radicalmente: fuera se extiende o bien la oscuridad del pesimismo y la anarquía, o bien un idealismo naïf, despreocupado de los medios concretos que harían viable la transformación que anhelamos.

Parece que todo está fijado, que no se puede cambiar. ¿Es realmente así?

Una mirada histórica basta para desmontar la idea de que todo está fijado y es inmutable. Es más, parafraseando al gran Mike Davis, la mejor manera de pensar el futuro es desde las ruinas de los futuros alternativos que se imaginaron con respecto a nuestro presente. Además, existen mayorías sociales sólidas a favor de muchas de las transformaciones que suele defender el sentido común progresista. Por ello, el problema no radica tanto en convencer a la gente de la necesidad de esos cambios —la gente, por lo general, está más que convencida— como en hacer creíble que pueden lograrlos colectivamente. El neoliberalismo fue muy hábil en desviar esa pulsión de transformación, ese deseo de lo nuevo, hacia el terreno de lo individual, diluyendo la confianza en la acción colectiva.

No es extraño escuchar a personas, partidos y países que critican la invasión rusa de Ucrania pero no el genocidio de Israel en Gaza. Y al revés.

Esta doble vara de medir ha erosionado de manera dramática la credibilidad de las élites europeas y ha puesto en cuestión el propio futuro del proyecto europeo. Lo más grave es que parecen no advertir que su hipocresía constituye la mayor amenaza a todo aquello que dicen defender. Para la amplia mayoría de la gente, se trata incluso de una cuestión prepolítica, un asunto elemental de humanidad, de empatía. Esa es, en el fondo, la ambición del libro: rescatar unos estándares mínimos de dignidad compartida.

Propones que se puede hacer mundo. Para ello, lo primero que necesitamos es la imaginación política. ¿Nos hemos quedado sin ella?

La idea de hacer mundo surge de la expresión worldmaking que Adom Getachew empleó para describir a los líderes y movimientos anticoloniales de mediados del siglo XX, quienes no se conformaron con alcanzar la independencia política de sus Estados-nación: tuvieron la audacia de imaginar y proponer arquitecturas globales alternativas, conscientes de que lo nacional y lo internacional estaban profundamente entrelazados. El proyecto del Nuevo Orden Económico Internacional, entre muchos otros, fue precisamente el fruto de esa mirada creativa. Hoy necesitamos recuperar esa misma vocación de hacer mundo. En nuestra época, la crisis de la imaginación política es doble: afecta tanto a los fines como a los medios. No solo hemos perdido la capacidad de pensar en modelos alternativos, sino que nos cuesta imaginar los instrumentos colectivos capaces de acercarnos a ellos. La organización es el puente entre la imaginación y la realidad; y, con el declive de los partidos de masas que marcaron el siglo XX, hemos quedado huérfanos de herramientas de mediación.

«Hemos perdido la capacidad de pensar en modelos alternativos y nos cuesta imaginar los instrumentos colectivos capaces de acercarnos a ellos»

También, aunque suene ingenuo, el pensar que los humanos estamos de alguna forma conectados.

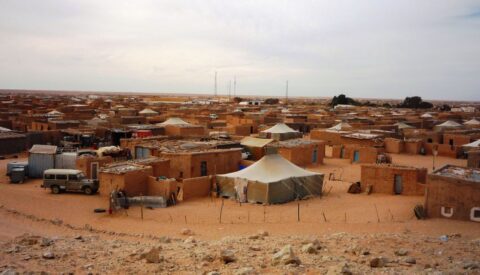

Hablar hoy de humanidad compartida puede sonar ingenuo o anticuado. El propio término humanismo arrastra un legado enormemente problemático. Pese a todo, hay algo profundamente político y potente en un concepto así. «Nada humano me es ajeno», escribió Publio Terencio Africano, esclavo romano, y cada época ha recuperado esta frase con un sentido distinto: Marx para pensar la emancipación universal, Primo Levi para recordarnos la fragilidad de la condición humana tras Auschwitz, Frantz Fanon para apuntalar las luchas anticoloniales… El reto es qué significado darle en nuestro presente, cómo repolitizarlo para fundamentar una solidaridad translocal, desde Rafah hasta Kiev, desde los campos de Tinduf hasta Rakáin.

Y el ser conscientes de que se puede levantar un espacio común sobre convicciones, a menudo, contradictorias, paradójicas o incluso excluyentes. ¿Debemos repensar el universalismo?

Una de las claves del libro es precisamente recuperar la brújula política, ética y estratégica del universalismo. Pero no un universalismo abstracto, atemporal, sino de uno crítico, consciente de que la injusticia en cualquier lugar constituye una amenaza para la justicia en todas partes; de que debemos acompañar siempre a los pueblos agredidos frente a los agresores, más allá de alineamientos geopolíticos o lógicas binarias que dividen el mundo en «los nuestros» y «los otros». El universalismo es, al igual que la idea de humanidad, una noción históricamente disputada. Pero, en mi lectura, apelar a él como un modo de reivindicar la supuesta superioridad de la cultura occidental es, en realidad, traicionar el sentido mismo de la universalidad. En cambio, invocarlo como un instrumento para desmantelar esa pretensión de superioridad, para abrir horizontes de igualdad y reconocimiento más allá de cualquier frontera cultural o geopolítica, es cumplir con su promesa originaria.

Otra tarea importante es repolitizar el derecho internacional. ¿Cómo podemos conseguirlo?

El derecho internacional ha sido, con razón, objeto de duras críticas por sus orígenes coloniales y por su frecuente instrumentalización al servicio de las potencias occidentales. Sin embargo, reducirlo únicamente a esa dimensión sería perder de vista su carácter dual: a lo largo de su historia, el derecho internacional ha encarnado tanto tendencias imperialistas como impulsos antiimperialistas. Precisamente por eso el dilema es ineludible: ¿debemos renunciar a él como herramienta de emancipación global, o más bien explorar las brechas que todavía abre para disputar el orden existente? Creo que la actitud transformadora —y también responsable— pasa por lo segundo. El jurista crítico Robert Knox lo formuló con una expresión que me parece muy acertada: «oportunismo con principios». Es decir, emplear estratégicamente el derecho internacional como una herramienta más, repolitizarlo, sabiendo que no es un fin en sí mismo, sino un medio que puede servirnos en determinadas coyunturas para avanzar causas emancipadoras. Este es un enfoque que ya llevan tiempo practicando muchos actores del sur global.

«La vastedad del mundo está siendo ocupada por quienes menos creen en la posibilidad misma de un lugar común»

¿Por qué el ámbito internacional es un espacio incómodo para las fuerzas progresistas?

Hoy lo internacional parece proyectar los sueños de los reaccionarios y las pesadillas de los progresistas. Se ha convertido, por desgracia, en el terreno fértil de la distopía. El centro de gravedad de lo global está hoy a la derecha y, paradójicamente, también al sur: de ahí el impacto de figuras como Milei o Bukele. Todo esto encierra una paradoja evidente: la vastedad del mundo está siendo ocupada por quienes menos creen en la posibilidad misma de un lugar común. Pero no siempre fue así, no es un hecho inmutable. Y como escribe Olúfémi O. Táíwò: «Los colonizadores del mundo nunca se han confundido sobre la magnitud de sus ambiciones; ya es hora de que se encuentren con la horma de su zapato».

Dices que los conservadores a día de hoy se encuentran más cómodos ahí. ¿Por qué?

Porque la internacional reaccionaria constituye, en palabras de Alberto Toscano, un «fascismo sin utopía»: carece de un horizonte común que movilice, y se limita a administrar de manera privatizada un colapso global que da por inevitable. Han sustituido hegemonía por dominación, convicción por coacción. Y esa negatividad resulta, por supuesto, mucho más sencilla de articular que cualquier proyecto transformador, que tiene un elemento constructivo, propositivo, esperanzador. En mi libro propongo, con ánimo provocador, aprender del éxito del internacionalismo reaccionario contemporáneo. Su fuerza no reside en un corpus doctrinal coherente ni en convicciones comunes, sino en la construcción de antagonismos compartidos. Es una alianza global levantada sobre negaciones más que sobre afirmaciones: contra lo woke, contra las personas migrantes, contra los feminismos. A pesar de sus diferencias internas —hasta el punto de fragmentarse en tres grupos distintos dentro del Parlamento Europeo—, han sabido reconocerse en un enemigo común. Y esa conciencia compartida de quién está enfrente les ha permitido articular una coalición efectiva.

Ante todo esto, tú te muestras esperanzado. ¿Debemos ser más ambiciosos?

La esperanza se alimenta de una apuesta activa por lo posible, sin garantías, sin certezas. Paul Ricœur hablaba de la esperanza como la «pasión por lo posible». Porque es irracional tener esperanza en lo imposible, pero no en lo extremadamente improbable. Hemos de ser muy conscientes de la realidad de nuestra tragedia, pero no podemos permitirnos el lujo de ser trágicos. Por eso tengo esperanza.

COMENTARIOS