La aporía de la guerra justa

Ante la tozuda realidad de los hechos y las continuas y cruentas guerras que siguen asolando el mundo, ¿es posible desentenderse de la guerra? ¿Es posible enfrentar la violencia, la tiranía, la injusticia, sin violencia o sin la amenaza de utilizarla?

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

El horror de la guerra ha sido descrito a lo largo de la historia y no pocas veces con crudo detalle. Particularmente, y de manera casi cinematográfica, ocurrió con la guerra de trincheras que caracterizó a la Primera Guerra Mundial. La «gran guerra» fue narrada con singular maestría por soldados enfrentados a ambos lados de la trinchera. Quizás las dos novelas más extraordinarias, escritas por dos entusiastas e inocentes jóvenes que se alistaron voluntariamente, sean Sin novedad en el frente del alemán Erich María Remarque y Viaje al fin de la noche del francés Louis Ferdinad Celine. El relato de la guerra que ambos describen en esos dos inolvidables libros desentraña el proceso, sufrido por ambos, de pérdida de la inocencia, de deshumanización y su enfrentamiento personal a la muerte como verdadero enemigo al que hay que vencer, aunque a veces ese vencimiento se torne en la derrota de una vida mutilada física y psicológicamente

Leyendo esos relatos, y tantos otros que no cabría referir en estas contadas palabras, ¿cabe otra actitud frente al horror de la guerra que manifestar la más radical oposición? Sin embargo, ante la tozuda realidad de los hechos y las continuas y cruentas guerras que siguen asolando el mundo, ¿es posible desentenderse de la guerra? ¿Es posible enfrentar la violencia, la tiranía, la injusticia, sin violencia o sin la amenaza de utilizarla? ¿Es posible y no risorio frente a las invasiones injustas, en lugar de responder con violencia o sin la amenaza de utilizarla, blandir los tratados internacionales inspirados en la propia humanización inherente al proceso civilizatorio en la confianza de que serán atendidos los alegatos realizados con base en el reconocimiento normativo del respeto a los derechos humanos como su manifestación más radical?

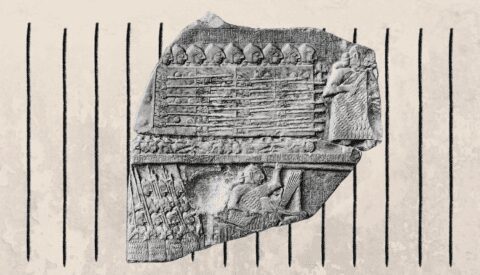

Sobre cuando sea justa o injusta la guerra se ha filosofado desde antiguo; ya Aristóteles en su Política escribe que: «El objeto propio de practicar el entrenamiento militar no es para que los hombres puedan esclavizar a aquellos que no merecen la esclavitud, sino para que primero ellos mismos eviten convertirse en esclavos de otros».

De manera muy particular fueron los filósofos cristianos, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria o Hugo Grocio, quienes sentaron las bases de la doctrina de la guerra justa, modernamente revitalizada por Michael Walzer o Brian Orend, el celebre autor de «la moralidad de la guerra».

Más allá del ius ad bellum, que atañe a la génesis de las guerras, a las causas por la que se libran, y que simplificadamente considera justa la autodefensa frente a quien ataca los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos de un país y su sistema de convivencia mediante la invasión armada, la doctrina de la guerra justa se refiere también al ius in bellum (lo que es moral o inmoral durante la situación de enfrentamiento bélico) y al ius post bellum (lo que moralmente es exigible al vencedor tras la contienda).

A finales del siglo XX la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración y Programa sobre una Cultura de Paz con el fin de que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil pudieran orientar sus actividades por sus disposiciones a fin de promover y fortalecer una cultura de paz en el nuevo milenio. A la vista de los resultados parece evidente el fracaso de la ONU en el bien intencionado intento de promover la cultura de Paz. Sin embargo, a pesar de los pesares, los ciudadanos pacíficos de todo el mundo no podemos tirar la toalla y perder de vista que como se afirma en la carta fundacional de la UNESCO «puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz».

Frente a la cultura de la guerra, la cultura de la paz exige un esfuerzo reflexivo compartido por la comunidad de las naciones

Frente a la cultura de la guerra, la cultura de la paz exige un esfuerzo reflexivo compartido por la comunidad de las naciones, y el convencimiento de los pueblos, representado por sus gobernantes, de que solo a través del Derecho la humanidad puede aspirar a conseguir la paz perpetua, como afirmaba Immanuel Kant en Sobre la paz perpetua. Un Derecho cosmopolita que proteja a los ciudadanos de cualquier Estado y que solo es alcanzable a través del acuerdo vinculante aceptado entre los estados republicanos, es decir, aquellos que respetan los derechos humanos y las libertades públicas y que se rigen por principios democráticos, respetando la separación de poderes.

Durante la Guerra Fría, el filósofo, matemático y Nobel de Literatura Bertrand Russell en su libro La guerra nuclear ante el sentido común (1959) apelaba precisamente al common sense para empeñar a las naciones en el imprescindible proceso de desmilitarización y reflexionaba sobre los medios posibles para alcanzar la paz.

«La extensión del poder carente de sentido común resulta absolutamente aterradora, y no puedo culpar a aquellos que caen en la desesperación, sin embargo, desesperar no es sensato. Las personas no solo son capaces de temer y de odiar, sino también de sentir esperanza y bondad. Si podemos llevar a la población mundial a ver y realizar imaginariamente el infierno al que el odio y el miedo puede condenarlos, por un lado, para compararlo con el paraíso que puede crearse a través de la esperanza y la benevolencia gracias al desarrollo de nuevas habilidades, por el otro, la elección tendría que ser fácil», escribía el escritor inglés, y concluía: «Este llamamiento está dirigido a los seres humanos como tales, y se hace por igual a todos aquellos que anhelen la supervivencia de la humanidad».

En el advenimiento de un mundo donde las nuevas armas tecnológicas podrían conducir a atrocidades peores que las del pasado, desde el primer discurso de su pontificado el papa León XIV aboga también por una paz «desarmada y desarmante» y hace un llamamiento continuo a los responsables políticos precisamente «en nombre del derecho internacional». «La guerra es siempre una derrota», dice citando al Papa Francisco. Y evocando a Pío XII, afirma: «Nada se pierde con la paz. Todo puede perderse con la guerra».

Vuelvo a releer el impactante relato de Erich María Remarque, cuando en las postrimerías de su Sin novedad en el frente escribe: «Soy joven, tengo veinte años, pero no conozco de la vida más que la desesperación, el miedo, la muerte y el tránsito de una existencia llena de la más absurda superficialidad a un abismo de dolor». Pienso en mis hijos adolescentes para comprender que nada justifica que tengan que entregar su vida y su futuro por cualquiera de las causas a las que generalmente los estados apelan para alistarse, menos aun cuando detrás de la maquinaria de la guerra se entremezclan no ya nobles ideales, sino los intereses espurios de la industria militar.

COMENTARIOS