Michael J.Sandel y Thomas Piketty

Igualdad, ¿qué es y por qué importa?

Thomas Piketty y Michael J. Sandel reflexionan en este diálogo sobre el valor de la igualdad en todos los ámbitos.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Thomas Piketty y Michael J. Sandel reflexionan en este diálogo sobre el valor de la igualdad en todos los ámbitos y que da forma al libro ‘Igualdad: Qué es y por qué importa’ (Debate, 2025).

SANDEL: Una forma de indagar en el significado de este concepto consiste en preguntarse por qué importa la desigualdad. Tus estudios han puesto claramente de manifiesto para todos nosotros lo extremas que son las desigualdades de renta y de riqueza. Comencemos por ahí. Has evidenciado que el 10% más rico de la población europea percibe más de un tercio de la renta total del continente y posee más de la mitad de la propiedad. Y en Estados Unidos, las desigualdades son más exageradas todavía. A muchos esto nos resulta preocupante, pero ¿por qué exactamente es un problema?

PIKETTY: Permíteme que comience por destacar que soy optimista en lo que a la igualdad y la desigualdad se refiere. Así lo he argumentado en mi más reciente libro, Una breve historia de la igualdad, donde señalo que, aunque actualmente hay mucha desigualdad en Europa, en Estados Unidos, en India, en Brasil y en todo el mundo, a largo plazo se viene observando una tendencia hacia una mayor igualdad. ¿De dónde procede tal tendencia? Lo digo porque, respondiendo a esta pregunta, podré responder también a la tuya. Pues bien, nace de la movilización social y de una fuerte, enorme, demanda social de igualdad de derechos de acceso a lo que las personas consideran que son los bienes fundamentales, entre los que se incluyen la educación, la salud, el sufragio y, en general, a la máxima participación posible en diversas formas de la vida social, cultural, económica, cívica y política. Tú mismo has resaltado en tus trabajos el papel que desempeñan el autogobierno y la participación. Y pienso que el apetito de participación democrática y de autogobierno también ha estado detrás del mencionado movimiento hacia una mayor igualdad a largo plazo.

Ahora bien, eso no ha sido así desde siempre y, menos aún, desde tiempos prehistóricos. Empezó en concreto a finales del siglo XVIII, con la Revolución francesa y la abolición de los privilegios de la aristocracia, y también, hasta cierto punto, con la independencia estadounidense. Se prolongó durante el siglo XIX con la abolición de la esclavitud, el auge de los movimientos obreros y la expansión del sufragio universal masculino y, más tarde, del femenino. Continuó durante el siglo XX con el desarrollo de la seguridad social, la fiscalidad progresiva y la descolonización, y ha proseguido incluso en décadas recientes. A veces, nos referimos a la era neoliberal que dio comienzo en los años ochenta como un periodo de creciente desigualdad. Y así ha sido en cierta medida. Pero también es cierto que, en determinadas dimensiones de la desigualdad, como las que atañen a la desigualdad de género, la racial o también (hasta cierto punto) la que separa al Norte del Sur a escala mundial, la tendencia a largo plazo hacia una mayor igualdad se ha mantenido. Y, a mi juicio, va a proseguir en el futuro. ¿Por qué? Porque el auge de la modernidad se acompaña de un aumento de la conciencia democrática y de un mayor deseo de igualdad en el acceso a bienes fundamentales y a todas las formas de participación y de dignidad. Y esa es en realidad la fuerza impulsora, también en lo que atañe a las dimensiones monetarias de la desigualdad.

Por concluir respondiendo a tu pregunta concreta sobre la desigualdad de renta y de riqueza, te diré que las cifras que mencionabas sobre los elevados niveles de desigualdad actuales son correctas, pero eran aún peores hace cien años. Y peores incluso doscientos años atrás. Así que ha habido un progreso a largo plazo. Nunca ha sido fácil. Siempre ha implicado unas batallas políticas y una movilización social enormes. Y seguirá implicándolas. La buena noticia es que son batallas que se pueden ganar y que ya se han ganado en el pasado. Estudiarlas tal vez sea una de las mejores maneras posibles de prepararnos para los siguientes pasos.

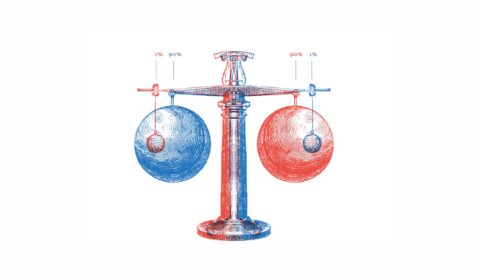

Sandel: Según he entendido, acabas de identificar tres motivos por los que la desigualdad es un problema. Uno tiene que ver con el acceso de todas las personas a los bienes básicos. El segundo guarda relación con la igualdad política —de voz, de poder y de participación—, y luego has mencionado de pasada un tercero: la dignidad. Me gustaría ver si podemos desagregar estas tres razones por las que la igualdad y la desigualdad importan. Imaginémonos —hipotéticamente— que tuviéramos las mismas desigualdades de renta y de riqueza que tenemos hoy en día, pero que pudiéramos aislar el proceso político de la influencia de esas desigualdades económicas. Supongamos, pues, que pudiéramos contar con una financiación pública de las campañas electorales sin que hubiera aportaciones privadas de dinero. Supongamos que pudiéramos regular la actividad de los lobbies, de tal manera que las empresas con más poder y las personas ricas no contaran con una voz desproporcionadamente influyente en política. Supongamos que pudiéramos aislar, de algún modo, la voz y la participación políticas de los efectos de las desigualdades de renta y de riqueza. Y supongamos que pudiéramos mejorar el acceso a bienes humanos básicos —como la salud, la educación, la vivienda, la comida y el transporte— por medio de un Estado del bienestar más generoso. Imaginémonos, pues, que pudiéramos dar respuesta a la primera preocupación —la del acceso a los bienes básicos— y a la segunda —la del acceso a una participación y una voz política adecuadas— dejando intactas al mismo tiempo las desigualdades de renta y de riqueza. ¿Seguirían estas siendo un problema?

Piketty: Creo que seguiría existiendo un problema, en concreto, en lo relativo a la dignidad básica y a las relaciones humanas y de poder que se desprenden de la desigualdad. La distancia monetaria entre personas es algo más que mera distancia monetaria. Se acompaña de una distancia social. Lógicamente, la influencia de las empresas en la política y en los medios de comunicación es una de las repercusiones más visibles del dinero en el espacio público. Y cuesta mucho imaginar cómo podríamos solucionar este problema con una escala de renta y de riqueza tan desigual como la actual. Pero, incluso si pudiéramos, tomándonos tu experimento mental en serio, seguiríamos teniendo una inmensa desigualdad de poder adquisitivo sobre el tiempo de las otras personas. Si gastándome el equivalente de una hora de mis ingresos puedo comprarme un año entero de tu trabajo, las formas de distancia social en las relaciones sociales que algo así implica ponen sobre la mesa preocupaciones y preguntas muy serias. La formación misma de nuestros ideales sobre la democracia y el autogobierno, que atañen no solo a la organización formal de las campañas políticas y el acceso a la información, sino también a todas esas otras relaciones más informales que se dan en nuestra comunidad local —relaciones sociales en las que las personas interactúan y deliberan—, se ve amenazada por unas desigualdades monetarias tan enormes como esas. Por último, a mi entender, el argumento político y filosófico más importante al respecto es, en realidad, uno de carácter histórico, pues, históricamente, juntos hemos conseguido encontrar soluciones para resolver estas preocupaciones. Hemos sido capaces de reducir la desigualdad de manera considerable, no solo la referida al acceso a los bienes básicos y a la participación política, sino también la monetaria en términos de renta y de riqueza. Si nos fijamos en la situación actual, incluso tras el aumento de la desigualdad en las últimas décadas, la brecha de renta en Europa entre el 10% (o el 1%) más rico de la población y el 50 o el 10% más pobre es inmensamente menor que cien años atrás. En Estados Unidos ese estrechamiento no es tan considerable, pero incluso allí se ha reducido la brecha en comparación con la situación de hace un siglo.

Una cuestión muy importante es la de cómo implantar un sistema educativo justo, incluso en niveles de enseñanza superior

Así pues, a largo plazo, hemos avanzado hacia una mayor igualdad, y no solo lo hemos hecho sin menoscabar la prosperidad u otros objetivos legítimos que pudiéramos desear compaginar con el igualitarismo, sino que, en el fondo, ese avance ha sido un componente clave del aumento contemporáneo de la prosperidad. ¿Por qué? Porque, tras el enorme incremento histórico de la prosperidad, se esconde el auge de un sistema socioeconómico más inclusivo e igualitario —en especial, en lo relativo al acceso a la educación— que ha resultado del todo crucial. Hay, sin embargo, dos límites a ese proceso. Uno es que, cuando hablamos de acceso a bienes básicos, hemos de tener en cuenta que lo que considerábamos como tales hace cien años no es lo mismo que lo que entendemos en la actualidad. Así, hoy en día, una cuestión muy importante es la de cómo implantar un sistema educativo justo, incluso en niveles de enseñanza superior, un tema sobre el que has escrito recientemente y sobre el que hablaremos más adelante. Para no extendernos más en este punto, aquí solo diré que el hecho de que hayamos renunciado más o menos a conseguir un objetivo igualitarista ambicioso en educación superior está en la raíz misma de muchos de nuestros problemas actuales, tanto económicos como, más aún si cabe, democráticos.

Una segunda salvedad importante, que ya he destacado desde el principio, se refiere a la dimensión internacional y a la división Norte-Sur. Buena parte de la prosperidad de la que gozamos en el Norte hoy en día —históricamente, en Europa y en Estados Unidos— no solo ha llegado a través de una mejora de la educación y de una inversión más inclusiva en sanidad y en la adquisición de competencias, lo cual es muy positivo en cierto sentido (una transformación institucional en la que todos salimos ganando), sino que también ha sido posible gracias a la división mundial del trabajo. Esta, en la práctica, se ha traducido en una explotación de recursos (tanto naturales como humanos) que, en ocasiones, se ha llevado a cabo de un modo brutal y que, por supuesto, también ha acarreado el coste adicional de la amenaza a la sostenibilidad planetaria, cada vez más evidente en nuestros días. Y esta, a mi entender, es claramente la principal limitación de este avance positivo hacia una igualdad y una prosperidad mayores al que me he referido como principal reto para el futuro. Pero es también uno de los motivos por los que, en última instancia, todavía quiero conservar el optimismo, pues pienso que el único modo de abordar estos nuevos desafíos planetarios consiste en ir aún más lejos de lo que hemos llegado a imaginarnos en el pasado para alcanzar la igualdad.

COMENTARIOS