«El problema viene cuando las identidades se convierten en identitarismos»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2024

Artículo

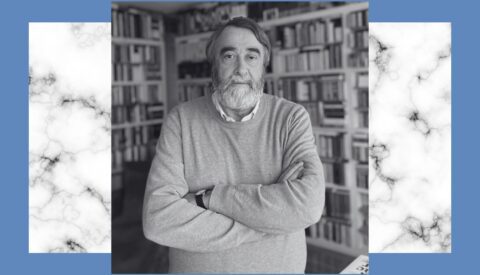

No es optimista. El capitalismo democrático, afirma, está siendo vencido por sus pulsiones más autoritarias. Santiago Alba Rico (Madrid, 1960), ensayista y filósofo marxista, observa el mundo con la lejanía necesaria desde su hogar tunecino. Hablamos con él tras su paso por el Dénia Festival de les Humanitats sobre la erosión de un mundo que parece desvanecerse.

Francis Fukuyama reconocía hace poco su equivocación respecto a su idea del «fin de la historia» al admitir que los estadounidenses, con la victoria de Donald Trump, habían rechazado el liberalismo. ¿Cree que es un síntoma más del declive o certifica, en cambio, la muerte de la democracia liberal?

La democracia liberal lleva muriendo probablemente desde su nacimiento y todos están contribuyendo ahora a rematarla. Pero si hablamos de contextos estructurales y no solo de citas electorales, hay que recordar que las tesis de Fukuyama son el resultado de una euforia históricamente muy localizada —la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría— y que esa euforia disfrazó brevemente un proceso —también muy histórico— que venía asentándose desde finales de los años 70. Me refiero a la completa disolución del liberalismo en el capitalismo bajo la forma neoliberal. A partir de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el liberalismo político va cediendo poco a poco al neoliberalismo económico, como lo revela la conversión o desaparición de las socialdemocracias europeas en los años 80. Este proceso, sin un freno externo a partir de 1990, es inseparable, por lo demás, de la financiarización de la economía y de la tecnologización de la subjetividad, que ya no se construye en espacios laborales colectivos, sino en el tiempo de ocio expropiado por las grandes empresas tecnológicas. La democracia liberal ha renunciado sin complejos a embridar el capitalismo, quebrando totalmente el espíritu de 1945 con políticas de privatización y «austeridad» —como ocurrió después de 2008— que agravan las desigualdades globales. Las alternativas al capitalismo en el siglo XX se revelaron ilusorias o abiertamente destructivas y tiránicas. Ahora no tenemos ninguna y, en este nuevo contexto, el capitalismo libertario y autoritario está venciendo claramente al capitalismo más democrático.

«Las alternativas al capitalismo en el siglo XX se revelaron ilusorias o abiertamente destructivas y tiránicas»

Se habla a veces de lo woke, aunque habitualmente resulte un impreciso muñeco de paja, como motor de los populismos de derecha y reflejo de la supuesta debilidad, al menos en cuanto a discurso, de la democracia. ¿Cree que se ha llegado a una lógica extrema de reivindicación identitaria? Élisabeth Roudinesco, por ejemplo, afirma que esta esclavitud frente al trauma, estas perspectivas de victimización, pueden provocar a la confrontación y la venganza en sociedad.

No sé muy bien qué es lo woke, salvo que, como usted sugiere, sea el rótulo negativo con el que desde la ultraderecha y el rojipardismo se pretende desacreditar el feminismo, el movimiento LGTBI, el ecologismo, el antirracismo o simplemente la Agenda 2030 y los derechos humanos. Creo que el término remite, originalmente, a la necesidad de iluminar los ángulos ciegos de las sociedades pretendidamente democráticas, que son muchos. Es decir, a la necesidad de cobrar conciencia de los límites del liberalismo, ampliar derechos y rescatar nuevos sujetos de derecho. Esto no solo no es malo, sino que es uno de los grandes logros de las últimas décadas. Ahora bien, el problema viene cuando, en un contexto como el descrito hace un momento, esta «iluminación» se convierte a su vez en una nueva forma de ceguera. Es decir, cuando las objetividades se convierten en subjetividades y las identidades en identitarismos, con su cuota inevitable de victimismo, literalismo y otrofobia: eso que Olivier Roy llama «aplanamiento del mundo». Ahora bien, esto no es algo que esté ocurriendo solo en el ámbito de lo que se ha llamado con desprecio lo woke. Pensemos en el nuevo fascismo, el nacionalismo xenófobo, el trumpismo e incluso el «obrerismo». ¿No son las manifestaciones más puras y peligrosas de estos nuevos identitarismos? ¿No son victimistas y agresivos? ¿No invocan sin parar, como recuerda Clara Ramas, una pérdida original traumática que habría que reparar a través de la exclusión del otro? Me temo que esa «reivindicación identitarista» es un mal general, un mal de época incapaz de construir relatos compartidos a partir del conflicto.

Los gobiernos autoritarios crecen, en gran medida, amparados por la tecnología. ¿Es una coincidencia que el declive de las democracias ocurra bajo el ocaso de las humanidades y el crecimiento, habitualmente sin presencia de la ética, de la educación más técnica?

Creo que siempre ha habido, en el último siglo, una relación entre la erosión del paradigma letrado y el uso de las tecnologías de la comunicación por parte de nuevos poderes autoritarios en situaciones de crisis. Diría que el fascismo utilizó la radio; el berlusconianismo, la televisión; y el trumpismo, las redes sociales. Las nuevas tecnologías facilitan actualmente el crecimiento de las opciones autoritarias por dos vías: una, decisiva, es el colapso de la atención, como cuenta Johann Hari en varios de sus libros. La falta de atención desvaloriza radicalmente el mundo a partir de un formato tecnológico que mezcla sin parar, en el scroll infinito de la pantalla, la publicidad, la pornografía, el genocidio de Gaza, las hazañas deportivas, las imágenes de gatitos y la destrucción de Valencia por la DANA. Esta falta de atención es explotada fácilmente por algoritmos negros que privilegian los sentimientos negativos, siempre más rápidos que los positivos: se odia mucho más deprisa de lo que se piensa. También son más rápidas las mentiras que las verdades. Al mismo tiempo, las redes sociales han generado un nuevo tipo de autoridad en el que la fama es, por así decirlo, tautológica: uno llega a ser visible no por algo que haya dicho o hecho sino que, al contrario, puede llegar a decir y hacer determinadas cosas precisamente porque es visible, y ello con independencia de cómo haya llegado a serlo. La nueva «autoridad» del influencer o el youtuber deriva de su propia visibilidad y se crea de algún modo a sí misma bajo la luz digital. En estas condiciones no importa la verdad, que necesita siempre un «fuera», una fricción. La combinación de falta de atención y autoridad autógena imposibilita de raíz la valorización del mundo y la diferencia entre la verdad y la mentira que están en la base de la ética. Hay, por así decirlo, un nihilismo material, estructural y tecnológico contra el que es muy difícil luchar y que, en un contexto de frustración y deseo de muerte, acaba dando votos a eso que Mauro Entrialgo ha llamado «malismo», la exhibición pública de la falta de sensibilidad o del desprecio por la verdad y los derechos humanos como instrumento publicitario destinado a obtener una ventaja electoral o comercial. Creo que la fascinación creciente de los más jóvenes por este autoritarismo libertario y digital está en buena parte relacionada con el hecho de que, según estudios, el 70% de los adolescentes se informa directamente a través de las redes.

«La democracia liberal lleva muriendo probablemente desde su nacimiento»

Ha escrito en varias ocasiones sobre esa peculiar nación llamada España. Hace aproximadamente un año afirmaba, de hecho, que le interesaba «cambiarla». ¿Cómo la ve hoy, aún desde ese exilio autoimpuesto, y con un país que, como el resto del planeta, y tal como ha mencionado, parece escorarse cada vez más hacia la extrema derecha?

La veo en peligro. No más que el resto del planeta, es verdad, pero con sus propias señas de identidad. En este sentido, me parece interesante pensar en la Unión Europea, con todas sus enormes y frustrantes limitaciones, como la instancia que ha impedido e impide que cada uno de sus miembros vuelva a ser lo peor de su propia historia. La crisis europea ahora es causada por (y favorece el retorno de) la propia historia de cada país. Vemos a Alemania, en efecto, tentada de nuevo por su pasado más negro, y lo mismo le ocurre a Francia. Y ambos son, además, los dos pilares de la UE. Da mucho miedo que España vuelva a ser España porque su historia, si exceptuamos un puñado de años desperdigados aquí y allá, es poco edificante. Nuestra ultraderecha explota, sí, algunos temas comunes a sus homónimas globales, como ocurre con la inmigración o el feminismo, pero a la vez actualiza también una larga memoria de exclusión y exterminio muy española que va desde el año 1492 al franquismo. En España los discursos de la ultraderecha pivotan sobre un nacionalismo de raíz imperial que exige la construcción de un enemigo interior, esa anti-España que encarnaron primero los judíos o los moriscos, luego los herejes, más tarde los «rojos», los catalanes y los vascos: aquello que José Luis Villacañas llama «el mal radical de la españolez». No hay ningún otro país en el que ocurra este hecho que he señalado en otras ocasiones: el de que los vencedores de una guerra civil ocurrida hace 80 años no perdonen a los vencidos. Apenas fijamos la atención nos damos cuenta de que, en efecto, el acoso al moderadísimo gobierno de coalición por parte de Vox y del PP saca a la luz, desde un inconsciente remoto, esta memoria revanchista y antidemocrática. Algo que revela al mismo tiempo lo mucho que ha cambiado nuestro país y lo poco —o nada— que ha cambiado nuestra derecha. No quiero ni imaginar lo que pasaría si la Unión Europea no existiera.

Usted escribía hace años que el verdadero reto del feminismo era «saber parar». Recientemente, de hecho, ha sido especialmente crítico con el «linchamiento» tras el caso Errejón. ¿Cree que ha habido excesos perjudiciales?

Lo más preocupante es quizá lo que me incomoda su pregunta. Es decir, la dificultad creciente, que muchas y muchos percibimos, para plantear siquiera este debate. Es como si ese «aplanamiento» del mundo del que hablaba, con su literalismo puritano, su victimismo y su esencialismo, hubiera alcanzado también a los feminismos, algunas de cuyas conquistas dábamos precipitadamente por adquiridas y que todos necesitamos para frenar a la ultraderecha y ampliar el concepto de «universalidad», el cual sigue siendo muy estrecho y muy «parcial»: masculino, clasista, europeo. La pregunta es si está sirviendo ahora mismo para eso o si, al contrario, una parte del feminismo no está mutando muy deprisa, en este contexto fieramente identitario, en un «izquierdismo» más, con sus vanguardias, sus ortodoxias y sus procesos de Moscú. No estoy seguro de que ese sea el camino para combatir el neomachismo galopante que se va extendiendo, como el aceite, entre las nuevas generaciones.

En este sentido, la brecha de género es evidente en todas las democracias occidentales y los hombres, cada vez más, se mueven poco a poco hacia la derecha. Hay quien incluso señala que a los hombres se les ha abandonado incluso en este movimiento, al tratarlos como «aliados». ¿Es una reacción contra una percepción de pérdida de poder?

Me sorprende menos la brecha de género que la brecha generacional. Creo que toda la población occidental, hombres y mujeres, se está moviendo hacia la derecha, como lo demuestran las últimas elecciones estadounidenses, donde han votado a Trump más mujeres que en 2020. El machismo siempre ha necesitado a las mujeres para reproducirse, al igual que el feminismo necesita a los hombres para avanzar. No confiaría demasiado en la idea, a veces repetida, de que las mujeres nos van a salvar del fascismo. La necesidad de simplificar la inabordable complejidad del mundo lleva a hombres y mujeres a la oligosemia, a la búsqueda de respuestas muy simples a la pregunta fundamental: la de qué significan las palabras. El machismo es una simplificación esencialista, en efecto, en un mundo laico ingobernable en el que la necesidad de reconocimiento y protección adquiere una dimensión religiosa. Otra simplificación, por ejemplo, es el nacionalismo o el conspiracionismo. Por eso creo que es peligroso que un sector del feminismo simplifique a su vez las respuestas mediante sus propios fanatismos oligosémicos. El feminismo tiene que ser inclusivo, y eso implica no solo interpelar también a los hombres —sin los cuales habrá «guerra de sexos», pero no «liberación estructural»— sino también a los sectores más desfavorecidos y vulnerables. Esto no es lo que pienso yo: es lo que piensan feministas como Clara Serra o Nuria Alabao.

«Una sociedad sin sufrimiento y sin vínculos, altamente tecnologizada y con vocación securitaria, es una sociedad sin mundo»

Me gustaría cambiar de registro y preguntarle por lo que es, según usted, uno de los cuatro pilares antropológicos de la humanidad: el amor. Se ha hablado largo y tendido, de hecho, del fin del amor, en palabras de Eva Illouz. A pesar de la aparente conectividad, en una época de inmediatez del placer y evasión de todo dolor, y mientras el mercado y la tecnología atraviesan nuestros deseos, ¿cómo podemos relacionarnos con el otro?

No siempre estoy de acuerdo con Eva Illouz, pero su libro sobre el «fin del amor» recoge una tesis que comparto y que ya estaba en Barthes en 1980: la de que la liberación sexual, en condiciones neoliberales, va acompañada de una «represión» del amor. Es decir, follamos más para comprometernos menos. Esta sociedad de consumo altamente tecnologizada, con su tiempo libre proletarizado, en la que nos informamos y conocemos a nuestras parejas en internet, nos impone —porque también es un gran negocio— la búsqueda simultánea de la máxima libertad y la máxima seguridad, una combinación imposible que a veces también reivindica un sector del feminismo. No tenemos tiempo para amar y, por lo tanto, nos limitamos a follar. Reclamamos nuestro derecho al placer y la felicidad en un mundo con pocos vínculos o con vínculos muy tenues y en el que la única manera de evitar el sufrimiento es precisamente la de evitar los vínculos. Pero no hay que engañarse: ninguna empresa, gobierno o ley puede garantizarnos que no vamos a sufrir. En un viejo artículo titulado El derecho a sufrir, acababa yo de un modo en apariencia polémico: «Si es amor, duele; si es solo deseo, al menos escuece». No podemos pasar por el mundo en libertad sin sufrir y, desde luego, no podemos amar sin que la diferencia misma entre los cuerpos nos haga sufrir. Y necesitamos amar. Suena, quizá, como una cursilería, pero es así. Sin el reconocimiento de esa diferencia instalada en el cuerpo del otro, sin el reconocimiento doloroso de que el otro cuerpo no es el mío (lo que ocurre con los amantes y con los hijos, pero también con los amigos) no habría propiamente mundo. El amor es la condición de la existencia del mundo y del deseo de conservar y transformar el mundo. Una sociedad sin sufrimiento y sin vínculos, altamente tecnologizada y con vocación securitaria, es una sociedad sin mundo. El neoliberalismo, en definitiva, nos está robando el mundo.

COMENTARIOS