Achille Mbembe y la Necropolítica

El poder de decidir quién vive y quién muere

El filósofo e historiador camerunés Achille Mbembe acuñó el concepto de ‘necropolítica’ para explicar cómo los gobiernos y las sociedades organizan la muerte como medio de poder.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Nacido en 1957 cerca de la pequeña localidad camerunesa de Otélé y doctorado en La Sorbona en 1989, Achille Mbembe ha tenido cargos o cátedras en universidades como las de Columbia, Pensilvania, California, Berkeley, Yale o Harvard. La política y la historia africanas han sido foco permanente de atención en sus estudios. En 2003, reinterpretó las reflexiones de Michel Foucault, Frantz Fanon, Giorgio Agamben y Hannah Arendt, y respondió a ellas acuñando el concepto de necropolítica. Un término con el que hace referencia a los países poscoloniales, incluso de lo que él mismo llama cuarto mundo. Con esto se refiere a quienes viven en los países más desarrollados pero de forma muy precaria, en no-lugares como las calles, los parques, las estaciones de tren o los albergues de caridad.

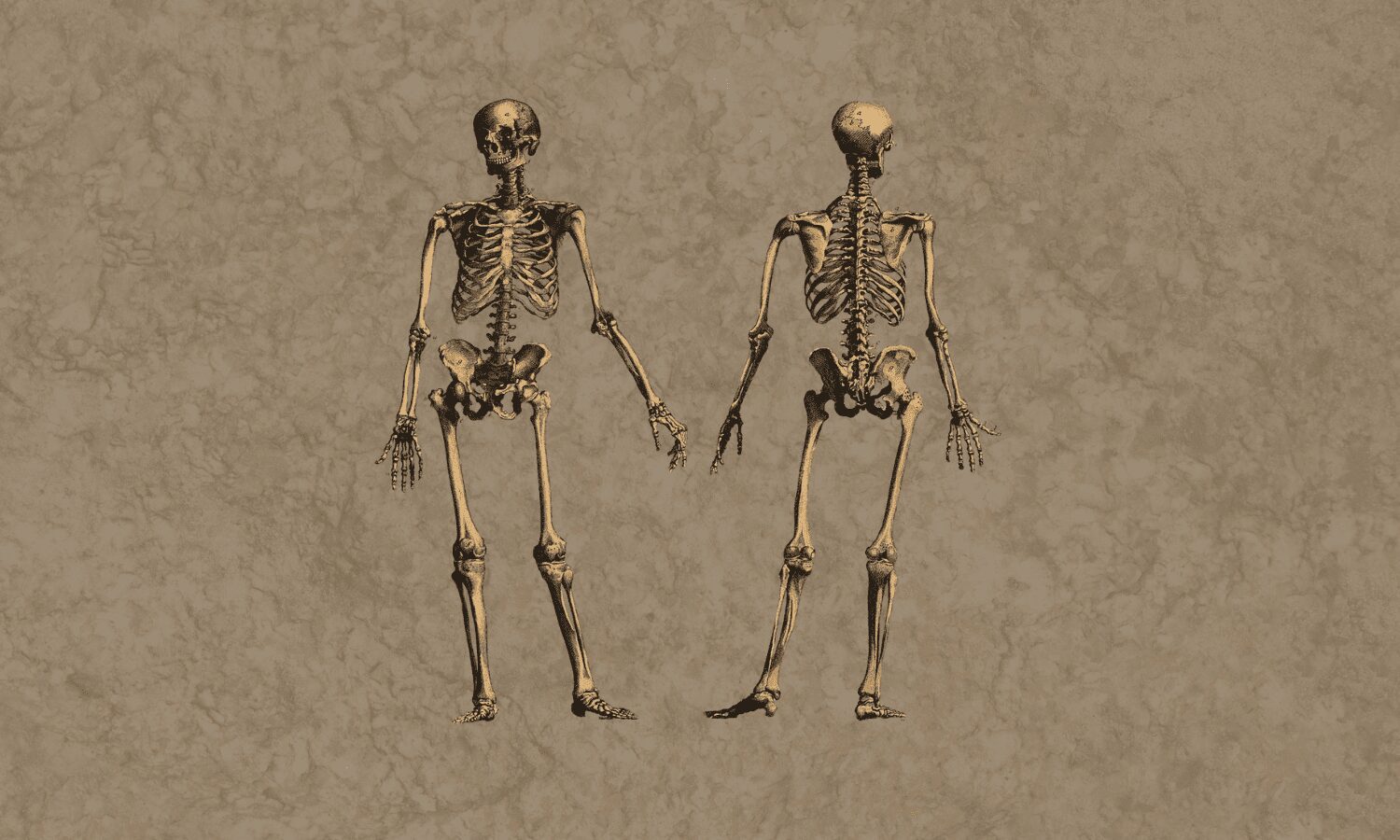

El término necropolítica, por su parte, define por extensión la actualidad global, en la que la real politik parece una utopía. Es el necropower frente al biopower propuesto por Foucault en La historia de la sexualidad, una introducción (1990). Frente a sistemas políticos o gubernamentales que se adueñan de la vida de las personas, la necropolítica se adueña de la muerte. Para Achille Mbembe, el poder y la violencia se manifiestan fundamentalmente en la forma en que se decide quién vive y quién muere, cómo se determina la manera en la que la población muere y cómo se manejan la muerte y el duelo.

Cuando, durante una pandemia, alguien decide que los ancianos son la última prioridad en la atención médica, practica la necropolítica; cuando una autoridad elige retirar del gasto público los medicamentos de pacientes crónicos, hace necropolítica; cuando alguien se asegura de que en su país sea imposible instituir el seguro médico universal, es necropolítico; cuando se amenaza a migrantes inocentes con represalias dignas de peligrosos criminales, se lleva a cabo otra forma de necropolítica; cuando se obliga a los compatriotas a migrar en masa, incapaces de sobreponerse a las guerras, el hambre o la pobreza de su país, se impone la necropolítica; cuando se concretan formas contemporáneas de subyugación de la vida al poder de la muerte, etcétera.

Para Mbembe, la necropolítico determina cómo se manejan la muerte y el duelo

«La expresión última de Ia soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quien debe morir –dice Mbembe al inicio de su ensayo Necropolítica (publicado en español en 2011)–. Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de Ia soberanía, sus principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder». Además, el filósofo camerunés se interroga: «¿La noción de biopoder acaso da cuenta de la forma en que la política hace hoy del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror?».

En Necropolítica, Mbembe viaja a través de la historia: «En ningún momento se ha manifestado tan claramente la fusión de la razón y el terror como durante la Revolución francesa. El terror fue erigido como componente casi necesario en lo político». De la guerra: «Por una extrapolación biológica del tema del enemigo político, al organizar la guerra contra sus adversarios y exponer también a sus propios ciudadanos a la guerra, el Estado nazi se conceptúa como aquel que abrió la vía a una tremenda consolidación del derecho de matar, que culminó en el proyecto de la “solución final”». De la esclavitud: «En tanto que instrumento de trabajo, el esclavo tiene un precio. En tanto que propiedad, tiene un valor. Su trabajo responde a una necesidad y es utilizado. El esclavo es, por tanto, mantenido con vida, pero mutilado en un mundo espectral de horror, crueldad y desacralización intensos». Del racismo: «En la mayor parte de los casos, la selección de razas, la prohibición de matrimonios mixtos, la esterilización forzosa e incluso el exterminio de los pueblos vencidos han sido probados por primera vez en el mundo colonial. Observamos aquí las primeras síntesis entre la masacre y la burocracia, esa encarnación de la racionalidad occidental». Del colonialismo: «A ojos del conquistador, la vida salvaje no es más que otra forma de vida animal, una experiencia horripilante, algo radicalmente “Otro” (alien), más allá de la imaginación o de la comprensión».

Pero Achille también ha analizado lo que acontece en la actualidad. Afirma que «la forma más redonda del necropoder es la ocupación colonial de Palestina». En la Franja de Gaza, de acuerdo con el filósofo e historiador africano, se presentan tres características de la necropolítica: una dinámica de fragmentación territorial, la prohibición del acceso a ciertas zonas y la expansión de las áreas colonizadas. Dice Mbembe: «El objetivo de este proceso es doble: convertir todo movimiento en imposible y llevar a cabo la segregación según el modelo de Estado del apartheid».

En 2024, Mbembe obtuvo el Premio Holberg, uno de los más prestigiosos del mundo en el campo de las artes, las humanidades y las ciencias sociales gracias a sus investigaciones sobre la historia y la política africanas. Un importante galardón para un hombre cuya obra ha sido traducida a 17 idiomas y que se sigue preguntando «¿cómo podemos repensar el mundo y concebir formas alternativas de poblarlo? ¿Cómo podemos alimentar una conciencia global que tenga en cuenta que nuestras vidas y acciones están entrelazadas? ¿Cómo se puede imaginar un futuro abierto que se extienda más allá de las conexiones del presente con la historia racial, el colonialismo y la segregación?».

En Genealogía del racismo (1996), Michel Foucault se preguntaba «¿cómo es posible que un poder político mate, reivindique la muerte, exija la muerte, haga matar, dé orden de matar, exponga a la muerte no solo a sus enemigos, sino a sus ciudadanos?». Casi 30 años más tarde, la interrogante sigue siendo terriblemente pertinente.

COMENTARIOS