‘Juego de tronos’: la civilización según Poniente

Una relectura del fenómeno cultural que convirtió la brutalidad en arte y el arte en ceniza. Volver a ver la serie –entera, sin clemencia– es como atravesar las ruinas de una civilización que fue nuestra. Y que no supimos defender.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Hay que volver a ver Juego de tronos con los ojos de quien ha sobrevivido a ella. No como un espectador ingenuo que se arrodilla ante la pirotecnia de los dragones o se estremece con las traiciones de Invernalia, sino como un arqueólogo emocional que excava las capas de un imperio caído. Porque eso fue la serie: un imperio. Cultural, narrativo, emocional. Y su derrumbe nos dejó huérfanos de algo más que entretenimiento. Nos dejó huérfanos de fe.

La experiencia de revisitarla –entera, a pesar del deshonor de la última temporada– es un acto de resistencia. Como quien relee La Ilíada sabiendo que Héctor morirá, o como quien disimula no conocer el desenlace de los Soprano. Juego de tronos no es una serie. Es una epopeya donde los valores modernos se descuartizan a golpe de espada, donde la política se desnuda de hipocresías y donde la esperanza es un bien escaso, maldito, frágil.

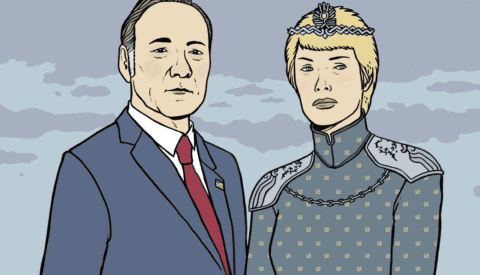

Verla hoy, con la distancia que otorga el tiempo y el hartazgo de las franquicias, permite comprender que el fenómeno no consistía solo en su producción mastodóntica, ni en los planos aéreos de Desembarco del Rey, ni en el magnetismo de un enano misántropo que recitaba aforismos como si fueran verdades reveladas. El fenómeno fue la aceptación tácita de una verdad que nos incomoda: el poder lo ganan los más crueles, los más cínicos, los que menos escrúpulos tienen a la hora de incendiar la historia.

El fenómeno fue la aceptación tácita de una verdad que nos incomoda: el poder lo ganan los más crueles, los más cínicos

Juego de tronos encarnó el nihilismo con una elegancia perversa. Su premisa no era que el bien pudiera vencer al mal, sino que ambos eran indistinguibles bajo la capa de intereses, traumas y linajes. Por eso conmueve tanto su regreso. Porque ya sabemos que Ned Stark morirá. Y aún así sufrimos su decencia como un anacronismo. Como un mártir moral que el guión degüella con la frialdad de una guillotina.

¿Quién sobrevive en Poniente? Los que aprenden a renunciar a la inocencia. Los que entienden que la política es una versión refinada del asesinato. Tyrion Lannister sobrevive porque transforma la humillación en diplomacia. Sansa sobrevive porque descubre que la belleza no protege. Arya, porque asume que la venganza es un veneno, pero también una brújula. Jon Nieve sobrevive porque… bueno, porque es Jon Nieve. El héroe más involuntario desde Perceval. Y el más aburrido, si se me permite la herejía.

No es casual que la serie haya dejado de pertenecer a la televisión para convertirse en un tótem cultural. Se discutía en las cenas, se debatía en las universidades, se analizaba en artículos con el tono de quien comenta a Clausewitz o a Maquiavelo. Juego de tronos no era un espectáculo de fantasía. Era un tratado de realpolitik con espadas y prostitutas. Un espejo donde Occidente proyectaba sus miserias: la fragilidad de las instituciones, el fetichismo de la violencia, la necesidad enfermiza de símbolos.

George R.R. Martin escribió el relato como quien arroja un escupitajo sobre la épica de Tolkien. Donde Tolkien ofrecía consuelo, Martin ofrecía ambigüedad. Donde Tolkien celebraba la nobleza, Martin desnudaba la impostura. Y lo más devastador es que el público abrazó esa propuesta con fervor casi religioso. Porque entendió que en el fondo no somos hobbits. Somos Lannisters con complejo de Stark. El mundo no lo salvan los elegidos, sino los supervivientes.

‘Juego de tronos’ encarnó el nihilismo con una elegancia perversa

Volver a ver la serie es también un ejercicio de análisis antropológico. Porque el fanatismo que generó Juego de tronos no era solo una moda. Era una necesidad colectiva de narrativas compartidas, a expensas de un mundo que ya no las tiene. Mientras la política real se convertía en parodia, mientras los líderes del mundo se transformaban en memes, los súbditos de Poniente ofrecían algo parecido al liderazgo. Aunque fuera a través de la perfidia de Cersei o del estoicismo de Stannis Baratheon. Aunque nos traicionaran. Porque al menos había reglas. O mejor dicho: había consecuencias.

El mismo incendio que coronó a la serie como epopeya la redujo a cenizas. La aceleración de la trama. La mutilación de los arcos narrativos. La necesidad urgente de cerrar una historia que pedía tiempo, respiración, paciencia. Convertir a Daenerys en genocida fue coherente, pero no fue justo. Hacer rey a Bran fue irónico, pero no fue poético. Y devolver a Jon al Muro fue un castigo que parecía reservado a los espectadores.

El mayor pecado no fue matar personajes. Fue matar el alma de la serie. Y aun así, verla hoy no produce indignación. Produce melancolía. Lo importante no es el desenlace. Es el viaje. El asombro de las primeras temporadas. Las bodas que se tiñen de rojo. La muerte de Oberyn. El juicio de Tyrion. La marcha de la vergüenza de Cersei. El incendio de los septones. El hielo y el fuego fundiéndose en un abrazo siniestro.

La belleza de Juego de tronos es que no nos trató como idiotas. No nos prometió finales felices. No nos protegió del horror. Nos obligó a mirar la violencia con ojos de espectador cómplice. Y eso explica su grandeza. Y también su maldición. Porque después de Poniente, todo lo demás parece una excursión escolar.

Verla de nuevo en 2025 es como caminar por los restos de una civilización arrasada. Como adentrarse en las ruinas de Palmira sabiendo que allí hubo esplendor, arte, fe. Y que ahora solo quedan fantasmas. Pero también es un acto de fidelidad. Porque a pesar del desencanto final, seguimos creyendo en la serie. En su capacidad para emocionar, para perturbar, para retratar la política como una guerra de todos contra todos.

Nos obligó a mirar la violencia con ojos de espectador cómplice, y eso explica su grandeza y también su maldición

Decía Cersei que «cuando juegas al juego de tronos, o ganas o mueres». Nosotros, los espectadores, hicimos ambas cosas. Ganamos una experiencia irrepetible. Y morimos un poco cuando terminó.

Quizá por eso volvemos a verla. Porque Juego de tronos no era solo una serie. Era un espejo. Y nadie se asoma al espejo para ver el pasado. Se asoma para reconocerse. Aunque duela. Aunque ya no haya dragones. Aunque Bran sea rey.

Si Juego de tronos fue una serie política y bélica, también fue una serie obscenamente carnal. Su erotismo no era gratuito: era ideológico. Se fornica en Juego de tronos como se gobierna: con dominio, con cálculo, con violencia. El sexo aparece a menudo como un instrumento de poder –igual que la espada o el apellido–, pero no está desprovisto de belleza. No es solo pornografía medieval. Es una coreografía de cuerpos donde la desnudez es a veces castigo, a veces rebelión, y casi siempre una forma de jerarquía.

Ahí está Daenerys Targaryen, la madre de dragones, caminando desnuda entre el fuego sin un solo gesto de pudor. El cuerpo como símbolo de invulnerabilidad. Como arma. Como estandarte. No hay personaje más intensamente deseado –ni más peligrosamente deseante–. La vemos esclava, reina, amante, diosa. Y la vemos dueña de sí misma incluso cuando otros creen poseerla. Porque Daenerys no se desnuda para gustar. Se desnuda para reinar. Y en ese gesto se encierra buena parte del hechizo oscuro de Juego de tronos: la convicción de que el poder, el sexo y la muerte beben de la misma fuente. Y a veces cabalgan juntos.

COMENTARIOS