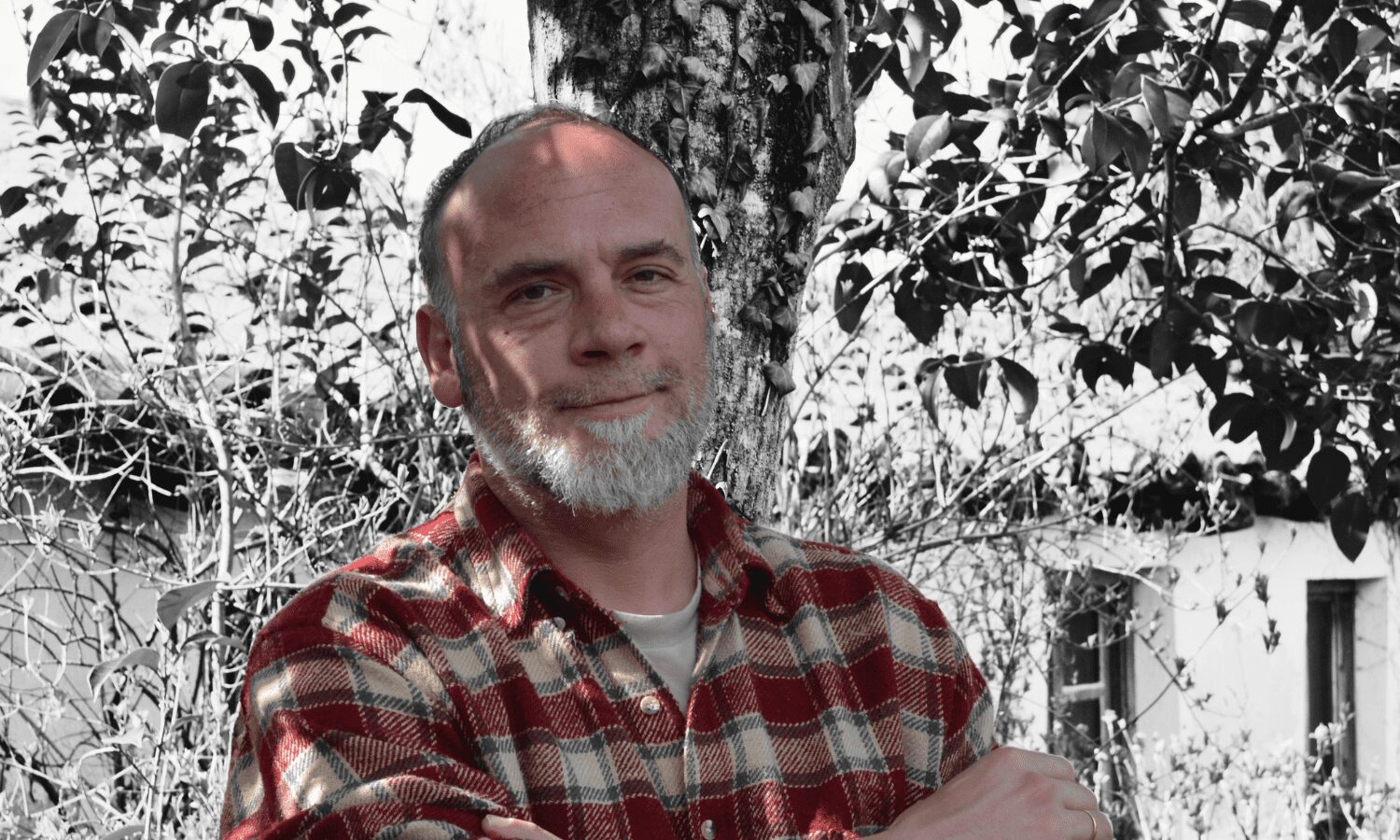

Guillermo Aguirre

«Cada agosto es balance de la propia existencia»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

«La verdadera patria del hombre es la infancia», decía Rainer Maria Rilke. «Yo vengo del país del verano, una patria frágil», escribe Ana Blandiana. ‘Estival’ (Sexto Piso), de Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984), es la mezcla de esos dos territorios. Una novela en la que, año a año –o, mejor, verano a verano– seguimos la vida del protagonista, que, ya en sus cuarenta, repasa los lugares de su infancia, la memoria familiar, las expectativas no cumplidas y, de cara a los recuerdos del pasado, imagina su futuro.

Para Rilke, la verdadera patria del hombre es la infancia y Blandiana dice venir del país del verano, una patria frágil. Para mí, en Estival estas dos se juntan: es la patria de una infancia veraniega. Porque, a pesar de que seguimos también al protagonista en su adultez, esos años niños siguen reverberando con sus rutinas y su magia. ¿En efecto, como dice el narrador, «nacemos cada verano»?

No sé si la infancia es la verdadera patria del hombre, pero de serlo el verano me parece la época perfecta para dar forma a esa patria: la estación de la anarquía, el divertimento y la libertad. Pero infancia y verano deben de acontecer en unas coordenadas ciertas, en el caso de Estival el pueblo de los ancestros del personaje principal, Jonás. Así que quizá la verdadera patria del hombre sea un lugar sentimental, una cartografía propia en la que el niño se sintió a salvo, protegido y querido. Quizá por ello mucha gente regresa al final de su vida al lugar en el que transcurrió esa infancia aparentemente feliz, porque la respuesta a la pregunta «¿de dónde vienes y adónde vas?» puede que sea la misma por muchas vueltas que uno dé en medio. Y digo aparentemente feliz porque, por otro lado, esa patria primera de la más tierna infancia tiene también su aquel de desconocida. La familia nos dice que fue feliz y que existió aunque no podemos recordarla. Como si fuéramos bebés nacidos de padres emigrantes, esos primeros años de vida son la Italia más allá del Atlántico, el eco de un relato familiar que nos dice que fuimos felices alguna vez en un lugar lejano nunca visto. Es esa felicidad primera la que Jonás utiliza para intentar calmar a su yo adulto y sus ansiedades, cuando los veranos se van sumando y la novela se torna más dramática. Así que solo se nace una vez y solo se vive una infancia en un lugar, pero ello no quita de que sí que haya un espejismo de renacer veraniego, la posibilidad de que en esa época se pueda volver a empezar. Como en las promesas de año nuevo, así también el calor, el abandono y la idea vacacional de ser aparentemente dueño de tu tiempo, traen esa posibilidad del cambio, que muy a menudo no es cierta, pero que insufla la vida suficiente para en septiembre regresar y empeñarse un año más en lo laboral, la supervivencia invernal, la promesa de las vacaciones futuras.

«Hay un espejismo de renacer veraniego, la posibilidad de volver a empezar»

El protagonista se repite a sí mismo que debe separar lo cierto de lo incierto. Y a mí se me venía siempre una pregunta: ¿cómo hacer esa separación cuando se recuerda la propia vida? O mejor dicho, ¿cuán posible es realmente quitarle lo ficticio a la memoria si, al fin y al cabo, recordar también es ficcionar?

Se diría entonces que solo el aquí y el ahora es cierto. Y siquiera, porque no existe un aquí y un ahora puro que no esté dinamitado por las dudas sobre el pasado y los miedos al futuro. Estival está narrada desde este verano, el de 2025, que es el aquí y el ahora desde el que Jonás se mira y recuerda sus veranos del pasado e imagina los que vendrán. Sin embargo, toda la novela se narra en presente, con la intención de estar permanentemente lo más aquí y ahora posible, aunque sea falsariamente, un presente redivivo, como hablaba la memoria de Nabokov en Habla memoria. Esto es, Jonás pretende la mayor cercanía al instante recordado y al futuro imaginado como mecanismo para escapar a la prisión del tiempo, que nos condena a no saber gozar del instante. La vida propia es ficción, sí, y también podría decirse que la historia de la humanidad lo es, o incluso la actualidad noticiada: un relato. Pero al menos durante cierta parte de nuestra vida tenemos la sensación de que ese relato es nuestro, nuestra versión manipulada o no. Sin embargo, es doblemente ficción en la proyección de los futuros, cuando uno debe imaginar en quién se convertirá, como es doblemente ficción en esa primera infancia que nos cuentan otros. Por eso, Jonás, al inicio de la novela se repite eso de «separar lo cierto de lo incierto», porque a saber qué desdichas y qué traumas esconde la familia cuando nos relata esa primera infancia feliz de la que no tenemos recuerdos. Y, luego, ese mantra, conforme el personaje pasa a tener recuerdos propios, se va convirtiendo más bien en el de «debes quedarte con la mejor de tus versiones», porque cuando uno se relata a sí mismo también debe elegir entre ser sincero o no. Creo que Jonás pretende la sinceridad: decir aquí tuve miedo, esto lo hice mal, aquí pude irme y me faltó arrojo, coraje. El arrojo, el coraje, la valentía, lo que se espera de uno como hombre son partes fundamentales de los primeros años de Jonás, que no deja de ser un varón nacido en los años 80 y que tiene que responder a ciertas expectativas de época y lugar: no olvidemos que su pueblo es alcoholcéntrico, lo que de él es más visible es el bar y lo que más se ve en el bar son hombres. Un pueblo tiene cosas buenas pero también su aquello de asunto mastuerzo medievalista, casi caricaturizado.

«A saber qué desdichas esconde la familia cuando nos relata esa primera infancia feliz de la que no tenemos recuerdos»

Porque también esa frase hace casi de estribillo: «Debes, debemos». Un imperativo que se hace casi asfixiante: ¿cuánto nos coercionan nuestros propios «deberías»?

Supongo que coercionan, como señalas, pero estoy casi seguro de que nuestros propios «deberías», si son realmente honestos, lo que más propician es el cambio positivo. El problema es cuando no son nuestros, cuando ese «deberías de» es el runrún de lo que otros te han dicho y que tú te repites incansablemente. Eso es lo que preocupa más. Creo que Jonás, a la hora de hablar consigo mismo, intenta huir justamente del imperativo de los otros, intenta arrullarse, cantarse una canción de cuna veraniega que en cierto modo haga las paces con lo que fue, con quien fue y con aquello que podría llegar o no a ser, una canción de cuna que acepte su vida pequeña pero útil.

Leyéndote recordaba una frase que en mi cabeza atribuyo a George Orwell pero que ahora no logro encontrar que dice algo así como «¿qué tiene que ver la Inglaterra de antes con la de ahora? Lo mismo que tú con tu “yo” de 5 años: nada, excepto que son la misma persona». El narrador le habla de «tú» a ese «yo» del pasado, hay un desdoblamiento, pero siguen siendo la misma persona.

Sí, claro. Es el narrador enmascarado o escindido. El de Duras en El amante, solo que ella lo hace en tercera persona, o el de Annie Ernaux en Memoria de chica. Pero da igual, es solo una técnica narrativa que me permitía contar desde el año cero de Jonás y trasladarle al lector las sensaciones del modo más directo posible, en segunda persona, casi como si le hablara a él, ya que Estival es una novela de sensaciones, muy pegada a los sentidos, a tocar esos veranos, olerlos, percibirlos, o eso quería yo al escribirla, a saber después. En cualquier caso, el desdoblamiento también sirve para generar distancia: Jonás se mira a sí mismo desde el presente y se analiza usando esa distancia, esa Inglaterra tuya que es ella misma y ya no, ese modo por momentos analítico de mirar al desconocido que fuimos y al que podríamos ser. Pero en realidad, si lo pensamos fríamente, la segunda persona es también el mecanismo más natural para tratar con uno mismo. Usamos la segunda persona permanentemente para hablar con nosotros, para evitar el desastre de valorarnos duramente, por ejemplo, aun sin mediar distancia: no es lo mismo decir «qué gilipollas soy» que «qué gilipollas eres, Guillermo». Y así vivimos. No sería consecuente pedirle a Jonás que viviera de un modo demasiado diferente al nuestro.

«La casa del pueblo es también vasija, cajón que guarda y recuerda a todos los ancestros»

Y quería que ahondáramos en que la memoria del narrador también va tejiendo la memoria familiar, el lugar de los ancestros, la memoria del pueblo entero…

Somos nuestro propio relato pero también somos la vasija en la que se vierten los relatos de otros, aquella que guarda el tesoro de la memoria colectiva, de aquellos que permanecen vivos en la medida en la que nosotros recordamos sus historias. Un pueblo hace mucho más evidente esta circunstancia. La casa del pueblo es también vasija, cajón que guarda y recuerda a todos los ancestros, los antepasados que la habitaron y que regresan por sus paredes porque en cierto modo aún la pueblan, con sus retratos o con objetos que dejaron atrás. En Estival la casa es un personaje más, cargado con sus propios recuerdos que son los de los antepasados, y que afloran a través de las paredes de piedra en la conversación de los vivos, y así nacen de nuevo, quizá cada verano. Ocurre igual si extrapolamos la casa al pueblo, que es también hogar y personaje, solo que más grande, más plural. Todo el pueblo guarda memoria de sí y de los que se fueron, hace por cuidar esos relatos: aquella campa era de tal modo, allí había antes un molino, los restos de una presa, recuerdo que el abuelo de tal hacía esta o aquella cosa y que allá se mataba al puerco o que en esa cuadra se iba de madrugada a por la leche recién ordeñada. Uno diría, de hecho, que la capacidad de recordar una y otra vez su propia historia de manera natural es lo que hace de los pueblos pequeños de España algo mucho más grande.

«Volver al pueblo en verano es volver a todas las etapas de tu vida una y otra vez»

Por otro lado, en la era del ocio obligatorio, si el imperativo (o la expectativa) actual de las vacaciones es el turismo, que hay que viajar y preferiblemente cada vez más lejos y a sitios más instagrameables… ¿Crees que los veranos ya no son como antes? ¿Dónde queda el regreso al pueblo, la pertenencia a ese refugio familiar y comunitario? Si es que aún existe…

Yo creo que aún existe. Para prueba, mi propio pueblo, en este verano de 2025 en el que Jonás se recuerda y duda de lo que será de él en el futuro. Aquí la gente sigue viniendo en verano y no sería falso decir que la población del valle se triplica en estas fechas. Lo que ocurre es que este tipo de veraneo (de retorno al pueblo) no es casi lesivo, no tiene grandes consecuencias y los veraneantes suelen tener raigambre, son parte de la comunidad. Así que sencillamente no es algo demasiado noticiable porque no supone un problema. Lo visible, lo que sí es ahora mismo problemático es el turismo de masas, los pisos de alquiler turístico, el balconing y otras experiencias cercanas al suicidio. También, a través de las redes, el turismo de experiencia: que si arrójate en paracaídas, que si súbete en un yate, que si cómete una serpiente pitón en el Amazonas. En fin, creo que sería un error pensar que aquello de lo que no se habla no existe solo porque se «ve» aparentemente menos. En cualquier caso, no hay nada más contradictorio que el turismo a lugares desconocidos y el regreso al pueblo familiar en la época estival. Donde el turismo es promesa, el pueblo es seguridad. Donde el turismo es superficialidad (apenas le da a uno tiempo a conocer realmente el lugar de destino), el constante regreso al pueblo de la familia en la época estival es profundidad (cada vez más cerca de las historias del lugar, cada vez más al fondo). Donde el turismo es gasto, el pueblo suele ser ahorro. Y donde el turismo produce una especie de detención del tiempo, el pueblo es todo lo contrario: es recuerdo constante. El pueblo y volver a él en verano es volver a todas las etapas de tu vida una y otra vez: te puedes ver allí, sobre las ramas de aquel cerezo o en la vereda del río, de bebé, de niño, de adolescente, de adulto. El pueblo te guarda en todas tus formas como una campana de cristal que reverbera en el tiempo y el espacio. Y, por ello, cada agosto es balance de la propia existencia, pero también es abrigo: el abrigo de ti mismo, de los tuyos, de la más pura pertenencia a esa patria sentimental que, por supuesto, te mide con las diferentes versiones de ti que habitan el lugar, pero que también te guarda como un tesoro.

«Donde el turismo es promesa, el pueblo es seguridad»

Finalmente, Estival también es una muestra de las expectativas no cumplidas, de que los sueños adolescentes no siempre se consiguen. ¿Madurar es hacer las paces con lo que pudo haber sido y no fue?

No sé si madurar, pero para vivir una vida que no sea nociva para otros sí que creo necesario el aceptar y el buen convivir con lo que pudo ser y no fue y con lo que podría ser y posiblemente no será. En cualquier caso, aprender a llevar el fracaso, a lidiar con la frustración, que se dice sobre los bebés y los niños, es una constante en toda vida. Quizá sea la vida misma, eso. Un gran y luminoso fracaso, porque perder al niño que fuimos u olvidarle en el devenir del tiempo y en el paso de los años es ya un fracaso total, mamífero y primigenio: la expulsión del Edén soñado. Quiero pensar que Estival es una novela sobre la aceptación, sí. Sobre la idea de que no toda vida debe ser relevante —al menos tal y como se nos vende la relevancia (laboral, de éxito, de fama, etcétera)— para ser importante. Y es que esas expectativas de las que hablas, cumplidas o no, muchas veces ni siquiera son nuestras. Tienen que ver con una idea de trascender que en la actualidad se ha mezclado con la visibilidad, existir de algún modo para el resto. Una fiebre que también creo que se da más en las ciudades, por la dificultad de dejar de ser anónimo. Es algo que en los pueblos no se ve, porque uno en un pueblo es. Aunque sea el borracho del lugar, pertenece, tiene un papel, es visible y relevante. Creo que Jonás poco a poco se va dando cuenta de eso, de que una vida es importante, por ejemplo, si al menos lo fue para alguno de los que te rodeaba: alguien que como una vasija guarde tu relato cuando ya no estés. Creo que si se supo amar bien aunque sea a una sola persona en vida, entonces esa vida ha sido digna de ser vivida.

COMENTARIOS