Emilie Caspar

«La neurociencia ayuda a comprender los procesos que ocurren antes de un genocidio»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

La doctora Emilie A. Caspar es neurocientífica social en la Universidad de Gante (Bélgica), donde dirige el Moral & Social Brain Lab. Es reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre obediencia, coerción y moralidad en la toma de decisiones, mediante las que intenta comprender por qué los humanos llegamos a cometer atrocidades al seguir las instrucciones de otros. Para ello, Caspar combina métodos de neurofisiología con trabajo de campo con militares, presidiarios y víctimas de genocidios de todo el mundo. En 2024, la editorial Cambridge University Press le publicó el libro ‘Just Following Orders: Atrocities and the Brain Science of Obedience‘, un manual científico para entender la base biológica y psicológica de la obediencia a la autoridad.

Dices que cuando intentas explicar en una cena que investigas individuos que participaron en genocidios, la respuesta suele ser «ah, entonces estudias a los psicópatas, ¿no?». No obstante, los estudios demuestran que esta explicación no es correcta en su inmensa mayoría. ¿Quieres decir que aquellos que participan activamente en crímenes contra la humanidad son gente corriente?

Siempre hay una mínima fracción de personas que sí tienen rasgos psicopáticos o antisociales, incluso predisposición biológica a la violencia, como la muestra que hay en cualquier prisión. Pero ese grupo es pequeño. Lo que vemos en realidad es que el comportamiento genocida es profundamente contextual. Los genocidios son el resultado de años de propaganda, deshumanización y de reconfiguración ideológica que poco a poco modifican los límites morales. Las personas creen que lo que están haciendo es lo que está bien. Entonces, uno de los grandes titulares que defiendo es: «El cerebro de los genocidas no es distinto al nuestro». Esto no les quita responsabilidad, pues ellos son responsables de sus acciones, pero sí desafía la ilusión reconfortante de que «nosotros» jamás haríamos algo así. En realidad, la estadística muestra que, durante los genocidios, la mayoría de las personas participa de forma activa o pasiva, y solamente el 1% de la población se resiste de forma activa. Sin embargo, te cuento una anécdota: Cuando doy conferencias, a menudo hago un pequeño experimento con la audiencia. Primero describo una sociedad ficticia en la que un grupo de personas son acusadas de ser responsables de los problemas del país. Luego pregunto: «¿Os uniríais a esta acusación o ayudaríais a este grupo?» Prácticamente todos contestan lo mismo: «Yo sería de los que ayudan». Esa discordancia entre percepción y realidad es bastante chocante. Por eso, creo que debemos reconocer que no somos tan distintos, aunque eso suponga enfrentarnos a verdades dolorosas sobre la naturaleza humana.

«El cerebro de los genocidas no es distinto al nuestro»

¿Cómo puede la neurociencia ayudarnos a comprender mejor los procesos psicosociales relacionados con los casos de violencia extrema?

Yo sí creo que la neurociencia puede ayudar en esa labor. Por ejemplo, las investigaciones en psicopatía muestran consistentemente que los individuos con grandes rasgos psicopáticos normalmente presentan disfunciones en áreas del cerebro asociadas a la empatía, regiones como la ínsula o la corteza cingulada anterior. Estos estudios sugieren que una menor actividad en estas regiones ayuda a explicar por qué algunas personas pueden actuar sin compasión o sin sentirse culpables. No obstante, es difícil explicar claramente «cómo» todo esto puede ayudar a explicar procesos sociales tan complejos como el Holocausto nazi. Esto es porque, en mi campo de estudio, conocemos a los participantes de nuestras investigaciones muchísimos años después del evento que queremos estudiar. Para entonces, estos individuos pueden haber sufrido distorsiones en la memoria, reinterpretaciones de lo que realmente pasó o muchos otros factores que complican el hallazgo de conclusiones claras. En neurociencia, cuando por ejemplo usamos electroencefalografía (es una prueba inofensiva para el humano que registra la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo), podemos observar diferencias entre sujetos, pero nunca podemos afirmar causalidad. No estuvimos allí cuando ocurrió el genocidio para ver si las diferencias neuronales se explican exclusivamente por el evento en cuestión. Ahora bien, la neurociencia sí puede ayudarnos a comprender los procesos que ocurren antes de un genocidio, como la hostilidad intergrupal, la deshumanización, o la obediencia a la autoridad. Si investigamos cómo estos precursores se manifiestan en el cerebro y en el comportamiento, podemos inferir que es probable que mecanismos similares tengan un papel importante durante acontecimientos de violencia masiva.

«La gente subestima su propia vulnerabilidad»

Just Following Orders tiende un puente entre la neurociencia experimental y los testimonios en primera persona de la violencia masiva. ¿Qué te inspiró a reunir estas perspectivas tan distintas y qué propósito social —si lo había— te guió al escribir esta obra?

La inspiración llegó tras darme cuenta de lo fácil que la gente subestima su propia vulnerabilidad. Ahora bien, esto lo hago porque el mero entendimiento de que cualquiera de nosotros es capaz de sucumbir a la obediencia y el desapego moral es el primer paso hacia la resistencia. Si las personas entienden los mecanismos psicológicos que pueden hacerles más propensos a obedecer órdenes o hacerlos sentir apáticos frente al sufrimiento ajeno, entonces estarán mejores equipados para detectarlos pronto y resistirse a ellos en la vida real. Mi objetivo, entonces, es rebatir la idea de que los violentos son simplemente individuos «malvados» y que el resto de humanos somos inmunes a esos comportamientos. Nadie de nosotros sabe realmente cómo responderemos bajo una presión social alta, especialmente si es en un entorno que vivimos desde pequeños. Es demasiado fácil decir «yo, nunca» desde la distancia, pero eso es una ilusión. Al mismo tiempo quiero subrayar que la resistencia es posible. En el capítulo final del libro explico lo que se sabe sobre las personas que desobedecieron o rechazaron participar en actos violentos. Es más, estoy escribiendo un segundo libro que se centra exclusivamente en estos individuos. Costará, pero creo que es importante defender que decisiones alternativas son posibles, y que cualquiera puede llegar a elegir la empatía incluso bajo condiciones extremas.

«El mero entendimiento de que cualquiera de nosotros es capaz de sucumbir a la obediencia y el desapego moral es el primer paso hacia la resistencia»

Hannah Arendt describió célebremente la «banalidad del mal» en su análisis del juicio a Eichmann. A partir de tus investigaciones sobre obediencia y moralidad, ¿crees que tus hallazgos representan una versión neurocientífica de esa idea filosófica?

Mira qué casualidad, hace poco descubrí que le edición coreana de mi libro lleva como subtítulo «si Hannah Arendt fuera neurocientífica». Y sí creo que hay cierta conexión. Estoy completamente de acuerdo con sus propuestas, y entiendo por qué fue tan controvertida, especialmente para los supervivientes del Holocausto porque es muy doloroso aceptar que la maldad puede ser tan corriente. Además, todos los resultados que he ido recopilando apuntan a esta dirección: la maldad es banal. Mis resultados, o mejor dicho, la ausencia de diferencias significativas entre perpetradores y testigos, de alguna forma confirman la visión de Arendt, pero en este caso desde una perspectiva neurocientífica. Ella sacó conclusiones sobre todo por el testimonio de Adolf Eichmann (funcionario en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial), mientras que yo busco lo que pasa en el cerebro. Y lo que yo veo es que la respuesta neuronal de gente similar a Eichmann no es fundamentalmente distinta a la de cualquier otra persona.

¿Ves paralelismos entre los mecanismos de los genocidios del siglo pasado y el clima político actual?

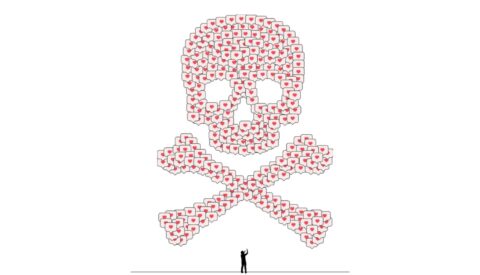

Desde luego. Muchos de los procesos psicológicos y sociales que precedieron a los genocidios en el pasado siguen presentes hoy. Los contextos son diferentes, claro, pero las mismas etapas tienden a repetirse: la categorización de las personas en grupos, la división entre «nosotros» y «ellos», y finalmente la deshumanización. Estos son pasos clásicos que preceden a la violencia masiva, y seguimos viéndolos manifestarse, a veces incluso de manera bastante abierta. Lo que me sorprende es que sabemos, por la historia, lo peligrosos que son estos procesos, y aun así siguen funcionando. Los políticos también lo saben. Es increíblemente fácil ganar apoyo culpando a un grupo externo, por ejemplo, señalando a los inmigrantes. Sabemos lo que ese tipo de retórica provoca en el cerebro, cómo amplifica el miedo y la hostilidad, y aun así se utiliza una y otra vez porque es eficaz. Me parece frustrante que colectivamente permitamos que esto continúe, a pesar de saber todo lo que sabemos. Luego recuerdo que la mayoría de personas no es consciente de lo poderosos que son estos mecanismos, o sea, no perciben cómo la manipulación actúa tanto a nivel neuronal como social. Por eso la concienciación y la educación son tan importantes.

«La división entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ y la deshumanización son pasos clásicos que preceden a la violencia masiva»

Si la neurociencia demostrara que la obediencia cambia la forma en que el cerebro procesa el conflicto moral, ¿podría este tipo de evidencia utilizarse en contextos legales, como por ejemplo, en tribunales por crímenes de guerra?

Sinceramente, espero que no. Al menos no de una manera que sirva para eximir a nadie de su responsabilidad. Creo que es importante distinguir entre obedecer órdenes y ser coaccionado. La coerción implica actuar bajo amenaza, por ejemplo, que te digan: «Si no haces esto, mataré a toda tu familia». Esa es una situación muy diferente a la de simplemente seguir una orden. Ambas suelen ocurrir durante genocidios, pero no son lo mismo, ni moral ni psicológicamente. Incluso si la neurociencia consigue demostrar que la obediencia tiene efectos en el cerebro, eso no debería utilizarse como justificación. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que han estado expuestas a la misma propaganda, a la misma autoridad, y aun así se han negado a participar en la violación de derechos humanos. Siempre hay un elemento de elección. Creo que la obediencia es tan poderosa porque, en muchos casos, las personas ya están de acuerdo con lo que se les ordena hacer. La propaganda ya ha moldeado sus creencias. Así que, cuando llega la orden, simplemente actúan conforme a lo que ya creen que es correcto, y la obediencia les quita el sentimiento de responsabilidad. Esa combinación de ideología interiorizada y autoridad externa es lo que hace que la obediencia sea tan peligrosa.

«La combinación de ideología interiorizada y autoridad externa es lo que hace que la obediencia sea tan peligrosa»

Normalmente, tus hallazgos están relacionados con acontecimientos extraordinarios de violencia a gran escala, por eso la mayoría de ciudadanos pueden pensar «eso a mí nunca me pasaría». ¿Crees que los mecanismos que estudias sobre obediencia también aparecen en la vida cotidiana, por ejemplo, en el trabajo o en las redes sociales?

Sin duda. Un ejemplo sobre esto viene de los llamados «Estudios de Utrecht», que replicaron algunos elementos de los famosos experimentos de obediencia de Milgram en un entorno moderno. En lugar de administrar descargas eléctricas como se hizo entonces, se pidió a los participantes que hicieran comentarios negativos a otras personas durante una entrevista de trabajo simulada, algo que podría suceder en cualquier empresa. Los resultados fueron sorprendentes porque la gente obedecía con facilidad, incluso cuando sus acciones causaban claramente daño emocional. Esto demuestra lo fácil que es seguir instrucciones que van en contra de nuestros valores, simplemente porque alguien con autoridad nos lo pide. Vemos la misma dinámica en oficinas donde los jefes discriminan en los procesos de contratación, por ejemplo, desalentando la selección de candidatos de ciertos orígenes. En estos casos las consecuencias no son tan catastróficas como un genocidio, por supuesto, pero el mecanismo psicológico es similar.

¿Cómo pueden encontrar las personas corrientes la fuerza para enfrentarse a la inmoralidad?

La mayoría de los actos de «rescate» no ocurren de manera aislada. Los rescatadores, entendido como quienes participan activamente en la salvación de alguien que está sufriendo una injusticia, suelen contar con apoyo de su familia, sus amigos o sus compañeros de trabajo. Esto lo hemos visto tanto en el Holocausto como en el genocidio de Ruanda. Estar completamente solo hace que resistir sea mucho más difícil. Por lo general, ayudar a los demás también es un acto de conformidad, solo que en la dirección opuesta. Cuando estás rodeado de personas que desobedecen o ayudan, es más probable que tú también lo hagas. La influencia social actúa en ambos sentidos. Por eso formar grupos de apoyo es tan poderoso: multiplica el coraje moral. Por ello, incluso los actos más simbólicos son importantes. A veces, inspirar a otros puede ser tan valioso como la acción misma. Si una persona ayuda en silencio pero nadie se entera, el efecto queda limitado. En cambio, los actos visibles de solidaridad, incluso a través de redes sociales, pueden generar conciencia y servir de ejemplo moral. Nos recuerdan que sí hay otra manera de reaccionar.

COMENTARIOS