David Rieff

Deseo y destino

«La revolución cultural que arrasa en buena parte del mundo rico no tiene precedentes formales», señala David Rieff en su ensayo ‘Deseo y destino’ (Debate).

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

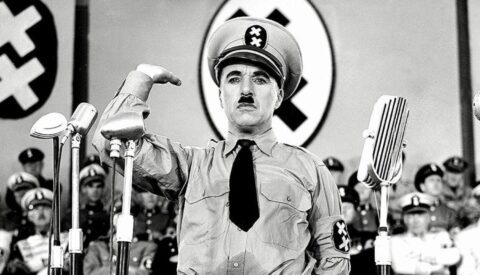

La revolución cultural que arrasa en buena parte del mundo rico —una amalgama de subjetividad autoritaria más radicalmente expresada por la convicción de que los seres humanos son todo lo que sienten ser, y de una suerte de rousseaunismo lumpen, según el cual lo que hoy se denominan «modalidades indígenas de la mirada» se consideran al menos equivalentes a la razón y, según muchos progresistas, son superiores a esta— no tiene precedentes formales. Si bien muchos de sus componentes tienen, sin duda, antecedentes ciertos. He aquí cuatro de ellos: la pretensión comunista de crear un hombre nuevo; la satanización del pasado en la Revolución Cultural china, aunada al empeño en que la gente manifestara su repudio a aquel en público; la vetusta ilusión europea de que las sociedades premodernas eran en esencia moralmente inocentes, y la revolución terapéutica que popularizó (lo que Freud tenía presente en un principio era, desde luego, algo bien distinto) y convirtió en fetiche un yo imperial merecedor de satisfacción por el mero hecho de serlo, y enfatizó que, si no podía hacerse realidad el relato que alguien se contaba a sí mismo, entonces uno u otro orden opresivo lo había estafado.

Lo novedoso es la síntesis: dos cosmovisiones al parecer incompatibles —el individualismo radical y el comunitarismo radical que llamamos de modo más o menos insatisfactorio «política identitaria»— buenamente coexisten en el seno del mismo relato utópico. Pero lo que también la distingue —al margen del conjunto de trilladas frases marxistas que revolotean en el ámbito académico— es su absoluta intolerancia a todo —el supremacismo blanco, el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera—, salvo al capitalismo. Siempre que la comunidad empresarial se doblegue ante la nueva dispensación cultural (personas no blancas que de pronto predominan en la publicidad, banderas del Orgullo en la entrada de las torres de oficinas de las empresas incluidas en «Fortune 500»), puede proseguir venturosa su camino, como en efecto está ocurriendo. Acaso lo woke se esté o no tambaleando, pero los ricos sin duda se están enriqueciendo, y muchísimo más, de hecho. De este modo es posible cuadrar lo que al principio parece un círculo: la satanización de la alta cultura tradicional de Occidente y la actitud más permisiva imaginable ante las desigualdades de clase.

Se trata de un mundo en el que se considera peor sufrir una ofensa lingüística —por un error de género, una microagresión o un libro escrito en 1823 porque no presenta las mismas actitudes que los de 2023— que sufrir privaciones materiales. Esto supone que probablemente nada en esta revolución cultural afectará nunca los resultados empresariales. Las compañías lo entienden a la perfección, por supuesto, de ahí la celeridad con la que —para consternación de la mayoría de la derecha política— se han puesto la botarga woke, que les ha parecido amplia y cómoda y les ha venido muy bien. La única excepción son los ecologistas radicales. Su anticapitalismo es del todo genuino, pero ello se debe a que se trata del anticapitalismo del miedo. Cuando los ecologistas militantes se pegan las manos a famosas pinturas o les arrojan sopa, su cri de coeur es preguntarse cómo es posible que a la gente le preocupen más las bellas artes que el abrasamiento del planeta. En una galería con grandes cuadros occidentales, una manifestación woke (aunque no haría falta, los comisarios los invitarían con entusiasmo y emoción) despreciaría las obras, destacando sus vínculos con el colonialismo, la trata de esclavos, etcétera. Hoy en día, el censor y el expurgador tienen vía libre. Y su público, que se regodea en la plena satisfacción de su propio alardeo moral, estaría encantado; aunque, cuando los verdes radicales están a las puertas, se les denuncia como vándalos.

Lo novedoso es la síntesis de dos cosmovisiones al parecer incompatibles

Y sin duda lo son. Pero al menos se concentran en el conocimiento, erróneo o no — en este contexto es irrelevante—, de las efectivas realidades de la crisis climática. Son histéricos de los hechos. ¿Y los revolucionarios culturales? Son los histéricos de sus sentimientos. En esta época de relativismo punitivo, entonces, no debería ser una sorpresa a quién se tolera, agasaja, consiente y defiere, y a quién no.

Dada la demolición ocurrida desde hace un cuarto de siglo en las humanidades universitarias en nombre de la equidad, y dada la facilidad con la que los requerimientos identitarios y los vetos de la academia —sobre todo el empecinamiento en que la representación es crucial, pero la calidad no lo es— hayan acabado por prevalecer en el ámbito corporativo de toda la anglosfera, no sorprende entonces que muchos conservadores reconsideren su adhesión al llamado libre mercado. La pregunta, por ende, es obvia: ¿por qué han tardado tanto? ¿De verdad no advirtieron que el capitalismo con el que sobradamente se identificaban —al margen del hecho de que esa compenetración era en gran medida dialéctica, en el sentido de que fueron procapitalistas por ser anticomunistas— era, como afirmó una vez mi madre, «el elefante en la cacharrería de la historia de la humanidad»?

Es como si, de algún modo, los conservadores hubiesen imaginado que la concepción cultural que inmejorablemente expresó T. S. Eliot en «La tradición y el talento individual», donde arguye que la verdadera importancia de la obra de un artista —incluso, de hecho y acaso sobre todo, la de los más innovadores y originales, en el sentido recto y no efectista de estos vocablos, y que el propio Eliot encarnara— estriba en la relación entre dicho artista y los poetas y artistas muertos que lo preceden, podría prosperar mucho tiempo en una cultura capitalista. En otras palabras, es como si, de algún modo, supusieran que lo que Daniel Bell describió como el «individualismo radical en la economía [del capitalismo] y, así, su disposición a destruir todas las relaciones sociales tradicionales en el proceso», una ideología que, para emplear la jerga identitaria actual, es por definición «presentista» y además desprecia palmariamente el pasado, podría de algún modo dejar aún espacio libre al tradicionalismo en la cultura según el sentido dado por Eliot.

Pues la tradición, al menos a largo plazo (ya que siempre hay evidentes solapamientos entre épocas históricas y culturales), es el oponente cultural, y quizá incluso moral, de la innovación, anhelada siempre, en definitiva, por el libre mercado. Por emplear el cliché de las escuelas de negocios, las nuevas tecnologías generan nuevas industrias que a su vez producen nuevos bienes y servicios. En el proceso, las relaciones sociales se transforman. Incluso si están en lo cierto quienes sostienen que el capitalismo, mediante el proceso que Schumpeter bien describió como «destrucción creativa», es el mejor sistema económico de la historia para la creación de prosperidad, el precio que siempre se ha cobrado es el de la alta cultura.

Este texto es un fragmento de ‘Deseo y destino’ (Debate, 2025), de David Rieff.

COMENTARIOS