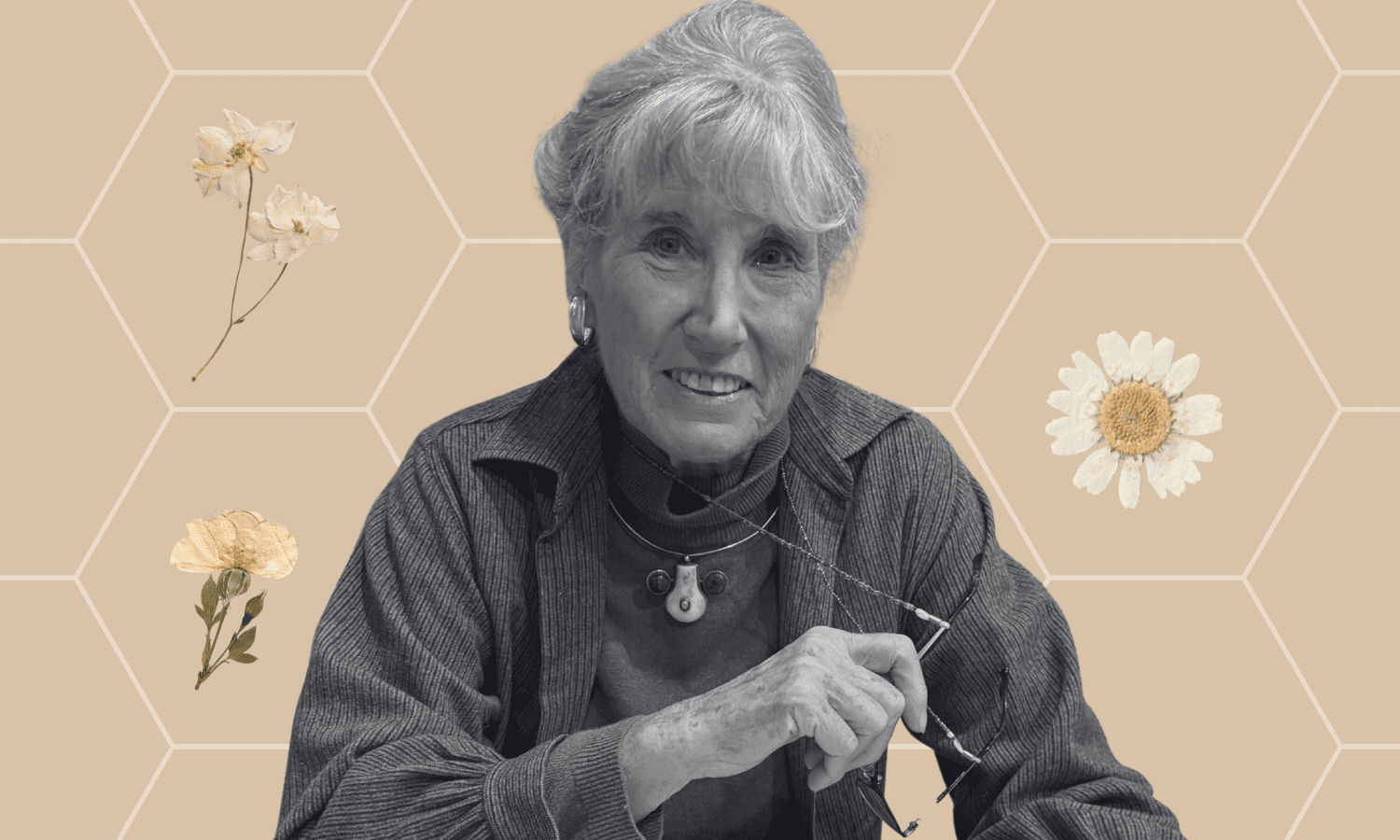

Sarah Blaffer Hrdy

«El cuidado transforma al que lo recibe, pero también al que lo da»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

A sus ochenta años, la antropóloga y primatóloga Sarah Blaffer Hrdy sigue escribiendo con lucidez y aportando ideas clave al debate sobre la evolución humana. Es profesora emérita de Antropología en la Universidad de California y asociada al Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard. Hrdy ha revolucionado la psicología evolutiva y la sociobiología con sus investigaciones sobre la maternidad, la cooperación y la reproducción. Es reconocida como una de las cincuenta mujeres más importantes de la ciencia por la revista Discover y fue galardonada con el premio Lifetime Career Award de la Human Behavior and Evolution Society. Desde hace unos días ha vuelto a a las librerías con la edición en castellano de su obra ‘El padre en escena’ (Capitán Swing, 2025), en el que examina cómo la implicación masculina en la crianza no es solo un fenómeno cultural reciente, sino también una posibilidad profundamente inscrita en nuestra biología.

Durante siglos la crianza se ha considerado una tarea eminentemente femenina. En algunos casos, incluso la razón de ser de la mujer. Sin embargo, en recientes años hemos podido ver que el rol del hombre en la crianza no solamente es fundamental, sino que no se ha desarrollado propiamente en el pasado. ¿Qué ideas preconcebidas heredamos de la ciencia evolutiva clásica sobre el papel de los hombres en la crianza?

Creo que, en gran medida, se trata de una cuestión generacional. Yo crecí sin haber visto jamás a un hombre cambiar un pañal. Hoy, en cambio, en muchos contextos sociales las mujeres, las madres, esperan que sus parejas participen en el cuidado. Eso está cambiando. Pero también hay grandes diferencias culturales y subculturales. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos viviendo un retroceso muy fuerte en relación con la fluidez de género y los roles tradicionalmente asociados a lo masculino y lo femenino. Hay una visión muy rígida de lo que «debería» ser un hombre: más fuerte, más dominante… incluso más tóxicamente masculino. Recientemente, una congresista llegó a decir que la empatía no es buena para la sociedad, y algunos sectores están reinterpretando las raíces cristianas del país para eliminar justamente esa empatía –como si Jesucristo hubiera sido «demasiado débil», «demasiado compasivo» –, lo cual es absurdo. Pero lo cierto es que existe una reacción muy potente contra los cambios sociales, y esa reacción es, en parte, comprensible: los cambios han sido muy rápidos. En pocos años pasamos de no poder salir del armario si eras gay a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese vértigo ha generado incomodidad, y hay actores políticos que están sabiendo capitalizar ese malestar. Pero es muy preocupante, porque este retroceso no solo no beneficia a nadie, sino que perjudica especialmente a los propios hombres. Hay estereotipos de masculinidad que no hacen ningún bien.

«El retroceso en términos de género no solo no beneficia a nadie, sino que perjudica a los propios hombres»

¿Qué observaciones, descubrimientos o motivaciones llevaron a una antropóloga evolutiva reconocida a replantearse esta división del cuidado entre hombres y mujeres?

Observar cómo, desde una perspectiva evolutiva, el cuidado paterno puede tener efectos positivos en la salud y la longevidad de los hombres. Mucha gente se preocupa por la idea de que, al cuidar de un bebé, sus niveles de testosterona bajarán. Pero yo me pregunto, ¿es eso realmente algo malo? Si miramos a través de distintas especies animales, vemos que los machos suelen morir antes que las hembras. Parte de la explicación está en la testosterona: aumenta la tendencia a asumir riesgos, a involucrarse en violencia, y puede afectar negativamente al sistema inmunológico. En cambio, los padres humanos tienden a vivir más tiempo que los hombres sin hijos. Creo que esto se debe, en parte, a que llevan vidas más simples, tienen menos hábitos nocivos como fumar o beber, y encuentran un sentido de propósito al cuidar. Para quienes se sienten desplazados o innecesarios, cuidar a un bebé puede ser una forma poderosa de reconectar con ese sentimiento de ser valioso y necesario.

El libro no solamente es un mensaje en favor de la crianza por parte de los padres, sino también un excelente compilatorio de datos y hallazgos muy relevantes para los estudios de la crianza masculina. ¿Cuáles fueron los más sorprendentes para ti? ¿Y para tus lectores?

La verdad es que, para mí, uno de los hallazgos más sorprendentes fue lo que descubrimos sobre el cerebro masculino en contextos de cuidado intensivo. Sabía desde el principio que la cercanía física y el tiempo con los bebés serían factores clave, pero no esperaba la magnitud de los cambios neurológicos. Lo que más me impactó fue lo que mostró el estudio del laboratorio de Ruth Feldman en 2014: cuando hombres cuidan de sus bebés desde el nacimiento, incluso sin presencia materna, se activan regiones del cerebro que hasta ahora asociábamos con el cuidado materno, como la amígdala y el hipotálamo. En algunos casos, la amígdala incluso crece igual que en las madres. Eso fue un cambio de paradigma para mí, no esperaba que hubiera transformaciones biológicas tan potentes. Pero si me preguntas qué sorprendió más a los lectores, diría que fue el descubrimiento de que, desde un punto de vista evolutivo, el cuidado paterno antecede incluso al materno. Antes de que existieran los mamíferos y el amamantamiento, ya había especies acuáticas en las que los machos cuidaban de las crías. Eso significa que los circuitos neuronales del cuidado masculino podrían tener más antigüedad evolutiva que los del cuidado materno. Debo confesar que me costó aceptar esa idea. Tuve noches de insomnio y migrañas mientras escribía, pensando: ¿puede ser esto cierto? Pero los datos estaban ahí, y me obligaron a reconsiderar muchos supuestos que daba por sentados como científica. Creo que eso también es lo que ha descolocado –y entusiasmado–a muchos lectores. Y la confirmación de que no estaba sola llegó justo cuando entregué el manuscrito: un colega en Uruguay me envió un artículo de un brillante neurocientífico japonés que, sin haber leído mi trabajo, había llegado a conclusiones muy similares. Fue un alivio. Porque este libro no nació desde el activismo, sino desde la evidencia científica. Pero ahora veo con claridad que si el cuidado transforma las prioridades psicológicas de los hombres, como hemos visto en sus niveles hormonales, en su cerebro y en su comportamiento, entonces quizás necesitemos más hombres cuidadores no solo por el bien de sus familias, sino también por el futuro colectivo. Si muchos de nuestros líderes van a seguir siendo hombres, ojalá sean hombres que sepan cuidar.

«Si nuestros líderes van a seguir siendo hombres, ojalá sean hombres que sepan cuidar»

En tu libro describes una «nueva paternidad» que parece desafiar tanto normas sociales como ideas biológicas tradicionales. ¿Cómo explica la interacción entre biología y cultura en este fenómeno? ¿Dirías que se trata de una transformación reciente o de una capacidad latente que ahora empezamos a ver con otros ojos?

Esta es una pregunta complicada. Yo diría que lo que estamos viendo no es una capacidad nueva, sino una capacidad profundamente humana que estuvo latente durante mucho tiempo y que ahora, gracias a cambios culturales y científicos, comenzamos a reconocer con otros ojos. La biología no dicta un único camino: lo que demuestra la neurociencia es que los cerebros masculinos también responden al cuidado con cambios hormonales, con la activación de regiones como la amígdala y el hipotálamo, y una transformación en sus prioridades emocionales. Pero esa biología solo se activa si el entorno lo permite. Y ahí entra la cultura: los estereotipos sobre masculinidad –ser fuerte, no mostrar emociones, no cuidar– han limitado durante siglos ese potencial. Aun así, muchos hombres dicen que desearían poder mostrarse más sensibles, más presentes en la crianza de sus bebés. Lo que me parece esperanzador es que, al cambiar nuestras ideas sobre lo que significa ser hombre, podemos abrir la puerta a una paternidad más comprometida y afectiva, que no solo beneficia a los niños, sino también a los propios padres y, quizás, incluso a nuestras sociedades en su conjunto. Como me decía alguien durante la investigación: no estamos hablando de derechos abstractos, sino de cuidar a tu propio hijo. Es algo cercano, transformador y profundamente humano. Y en un mundo que aún asocia lo masculino con la guerra o la competencia, recordar que los hombres también pueden –y quieren– cuidar, puede ser un gesto profundamente revolucionario.

«En un mundo que aún asocia lo masculino con la guerra, recordar que los hombres también pueden cuidar es un gesto revolucionario»

¿De qué manera cambia el cuerpo y el cerebro de los hombres cuando se involucran activamente en la crianza desde el nacimiento? ¿Es esta transformación similar a la de otros animales como, por ejemplo, los primates?

Lo que estamos aprendiendo es que cuando los hombres se involucran activamente en la crianza desde el nacimiento, sus cuerpos y cerebros cambian de forma muy significativa. Lo más evidente son los cambios hormonales: disminuye la testosterona, sube la prolactina, aumentan los niveles de oxitocina y dopamina, lo cual les produce sensaciones de placer, vínculo y significado. Pero lo más sorprendente es lo que ocurre, como ya he dicho, a nivel cerebral. Estudios recientes muestran que en contextos donde los hombres cuidan bebés desde el principio, incluso sin una madre presente, se activan regiones del cerebro que tradicionalmente asociábamos con el cuidado materno, como la amígdala y el hipotálamo. En algunos casos, esas áreas incluso crecen, igual que en el cerebro de las madres. Ahora bien, si hablamos de otros animales, en particular primates y aves, la evidencia es más endocrina que cerebral. Sabemos desde hace décadas que en especies como los titíes, los ratones de California o ciertas aves, los machos que participan en el cuidado de las crías también experimentan aumentos de prolactina y reducciones de testosterona. Incluso en humanos estas transformaciones hormonales han sido observadas desde África hasta Boston o Beijing. Así que no es un fenómeno exclusivamente humano, pero lo que sí parece nuevo es nuestra disposición a observarlo con otros ojos. Hasta hace poco, no nos tomábamos en serio la posibilidad de que los hombres pudieran estar biológicamente preparados para cuidar. Las moléculas que hoy usamos para cuidar ya existían en peces o en ranas venenosas que cargan a sus crías en la espalda. Por esto siempre digo, con un poco de humor, que si algo nos enseña la evolución es que todos llevamos un ‘pez interior’. Es una lección de humildad, pero también de conexión: no estamos inventando algo nuevo, estamos redescubriendo algo muy antiguo. Y hay algo más que me parece fascinante: igual que una madre puede «engancharse» al cuidado de su bebé, los hombres también pueden desarrollar una especie de adicción positiva a ese vínculo. Cuidar puede convertirse en una fuente profunda de placer y estabilidad emocional. Incluso hay indicios (aún no concluyentes, pero prometedores) de que esta forma de conexión podría reducir la propensión a otras adicciones, como los opioides. Es decir, el cuidado no solo transforma al que lo recibe, sino también profundamente al que lo da.

«Cuidar puede convertirse en una fuente profunda de placer y estabilidad emocional»

Si los hombres tienen la misma capacidad biológica para cuidar, ¿por qué siguen vigentes modelos sociales que los alejan de esta tarea, ya sea a través de normas culturales, roles familiares tradicionales o políticas públicas que asumen que cuidar es cosa de mujeres?

Lamentablemente la respuesta a esta pregunta no es solo científica, sino profundamente política y cultural. Si bien la ciencia ya ha demostrado (y seguimos acumulando evidencia) que los hombres tienen la capacidad biológica de cuidar, lo que ha frenado su implicación no es la biología, sino los modelos sociales, los estereotipos de género y unas políticas públicas que históricamente han asumido que cuidar es ‘cosa de mujeres’. ¿Por qué siguen vigentes estos modelos? En parte porque el sistema ha funcionado así durante mucho tiempo: los hombres han disfrutado de ciertos privilegios que ven amenazados cuando se reconfiguran los roles tradicionales, y muchas sociedades han obtenido mano de obra no remunerada gracias al trabajo de cuidado que realizan las mujeres. Pero hay una razón más preocupante aún: vivimos en un momento en el que hay una ofensiva contra la ciencia. En mi país, por ejemplo, se están recortando fondos para la investigación, prohibiendo palabras como ‘diversidad’ o ‘indígena’ en las solicitudes de becas, e incluso se está promoviendo la desconfianza hacia el conocimiento científico. Y esto se traduce en políticas que no solo desincentivan el cuidado por parte de los hombres, sino que perpetúan la desigualdad y la ineficiencia en todo el sistema de cuidado tradicional. Yo lo veo claro: tenemos una crisis global del cuidado, con niños desatendidos y mayores sin apoyo, y al mismo tiempo un enorme recurso desaprovechado: la capacidad de los hombres para cuidar. Si realmente escucháramos a la ciencia, podríamos cambiar no solo las dinámicas familiares, sino también enfrentar problemas estructurales como la baja natalidad o la salud mental masculina. Pero para eso necesitamos voluntad política y una redefinición profunda de lo que entendemos por masculinidad. Porque al final, negar a los hombres la posibilidad de cuidar no solo perjudica a las mujeres: también limita a los propios hombres en su desarrollo personal y emocional. Y eso, desde mi punto de vista, no es libertad.

«Vivimos en un momento de ofensiva contra la ciencia»

¿Qué implicaciones tendría reconocer científicamente este potencial en las políticas públicas sobre permisos de paternidad, organización familiar o educación? ¿Puede el reconocimiento del cuidado masculino transformar las ideas tradicionales sobre la masculinidad? ¿Qué nuevas formas de ser hombre plantea el libro?

Bueno, lo primero que necesitamos es algo muy básico pero cada vez más raro en muchos contextos: respeto por la ciencia y voluntad política para escuchar lo que la ciencia está mostrando. Reconocer científicamente el potencial de los hombres para cuidar no debería ser solo una revelación biológica, sino también una llamada a transformar nuestras políticas públicas. Si aceptamos que los hombres pueden (y quieren, que esto es otra) cuidar, entonces debemos garantizar condiciones estructurales para que lo hagan: permisos de paternidad igualitarios y no transferibles, protección laboral, incentivos para el reparto equitativo de tareas, y una educación que desde la infancia no asigne el cuidado únicamente a las niñas. Y es que, como decía durante nuestra conversación, tenemos una crisis del cuidado y un recurso inmenso desaprovechado: la capacidad de los hombres para implicarse. Esto no solo aliviaría la carga sobre las mujeres, sino que contribuiría al bienestar infantil, a la salud mental y física de los propios hombres, e incluso, como demuestran algunos estudios, a mejorar las tasas de natalidad. La economista Claudia Goldin ya lo ha dicho claramente: las mujeres no van a tener más hijos si siguen enfrentándose solas a la doble jornada laboral y doméstica. Solo lo harán si tienen apoyo real. Lo que me ha impresionado mucho hablando con personas como tú en España, es ver cómo ciertos avances se han blindado legalmente. Que haya normas que no se puedan revertir fácilmente, que existan límites institucionales claros, es fundamental. En Estados Unidos, por desgracia, hemos visto cómo incluso derechos largamente conquistados, como el aborto, pueden desmantelarse si no se protegen de manera sólida. Por eso me parece tan admirable el trabajo estratégico que ha hecho el feminismo español en los últimos años: no solo salir a la calle, sino transformar esa energía en leyes duraderas.

«En Estados Unidos hemos visto cómo los derechos pueden desmantelarse si no se protegen de manera sólida»

Después de todo lo que has estudiado, ¿cómo sería para ti una forma de crianza adecuada o deseable?

Uf, ¡qué difícil! Una forma de crianza deseable sería aquella en la que los hombres pudieran realizar su derecho de nacimiento: cuidar. Ese potencial está en su cerebro, en sus genes. Involucrarse en el cuidado no les quita masculinidad, les ofrece la posibilidad de realizarse plenamente como seres humanos. Pero para eso necesitamos una sociedad que se lo permita. Hasta ahora, muchas veces solo les hemos dicho lo que no pueden hacer: «como hombre, eres agresivo, violento, puedes violar». Nunca les hemos mostrado lo que tienen que ganar. Y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que decirles: puedes cuidar, puedes vincularte, puedes ser otra cosa. Porque el interés común es claro: los niños, nuestras hijas, nietos, sobrinas. Seguramente todos estamos de acuerdo en eso. Solo es cuestión de ver cómo llegamos juntos al mismo lugar.

COMENTARIOS