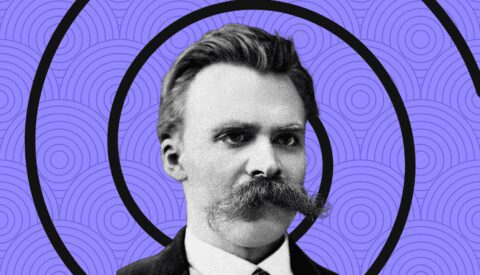

Friedrich Nietzsche

La voluntad del poder

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche advirtió de que, detrás de cada gesto, hay una motivación no confesada: nada es inocente ni neutral.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

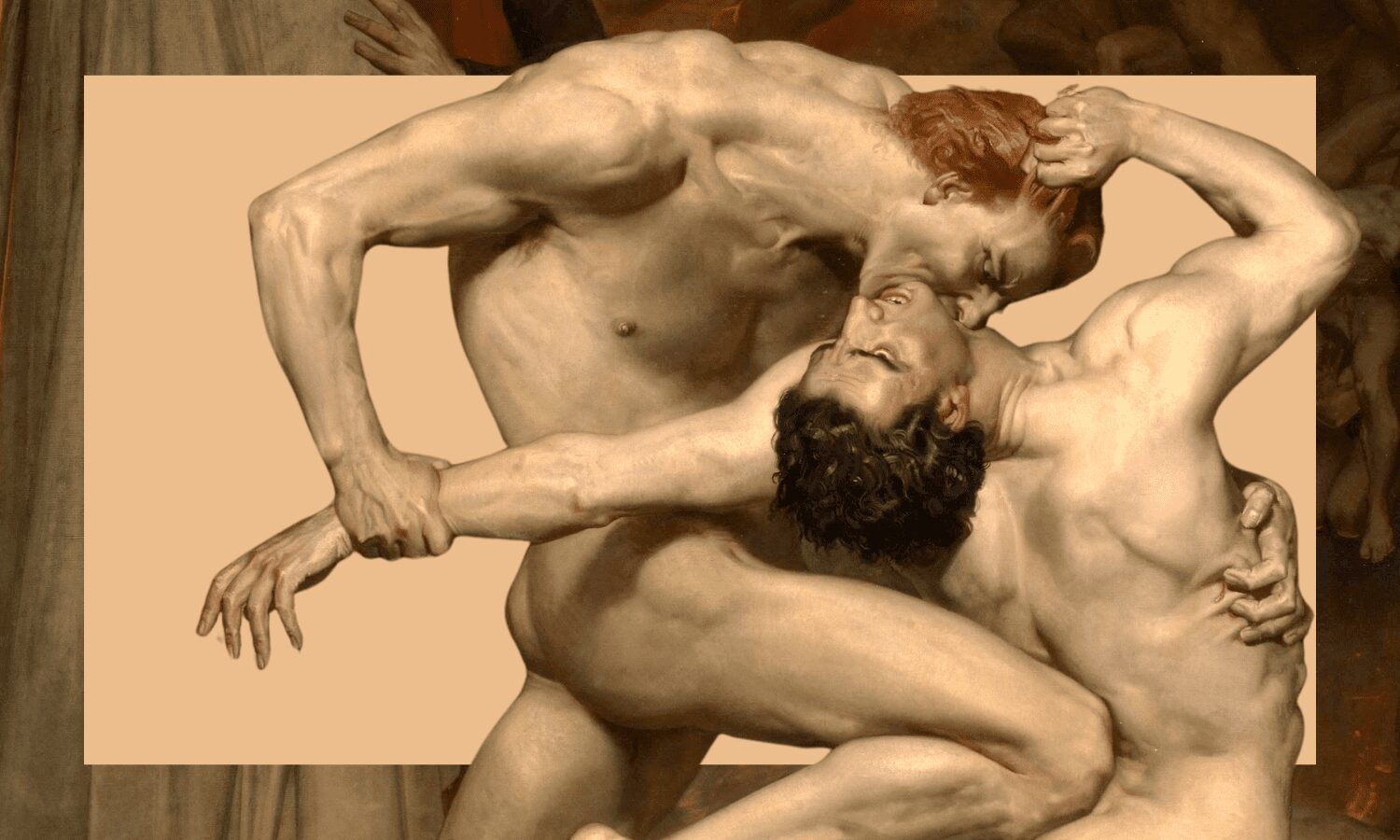

Entre las ideas más provocadoras del pensamiento moderno está la noción de voluntad de poder, formulada por Friedrich Nietzsche (1844-1900) no como una escuálida pulsión de dominación externa, sino como una fuerza vital, una energía interna que atraviesa todo lo que vive. «En todos los lugares donde encontré seres vivos encontré voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que sirve encontré la voluntad de ser señor», se lee en su Así habló Zaratustra. No se trata de conquistar al otro, sino de afirmarse uno mismo, de imponerse sobre las circunstancias, de troquelar el mundo con el sello propio. Esta voluntad –más honda que la voluntad de vivir schopenhaueriana– se expresa en cualquier ámbito de la vida.

En pleno siglo XXI, lejos del contexto filosófico decimonónico, esta tesis mantiene su vigor. Es cierto que no como una doctrina explícita que alguien pregone en voz alta, pero sí como una fuerza subterránea, casi litúrgica, que estructura nuestra forma de actuar, de hablar, de vincularnos. Lo que Nietzsche advirtió es que detrás de cada gesto hay una motivación no confesada. Nada es inocente ni neutral.

Aunque muchas interacciones se escudan en la buena voluntad, el deseo de poder no se esfuma, solo se camufla

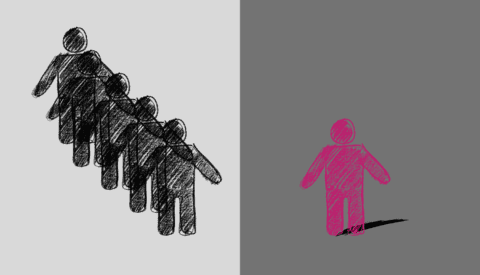

Hoy, muchas de nuestras interacciones se escudan en discursos de buena voluntad, pero la voluntad de poder no se esfuma bajo ese barniz, se camufla. Cuando alguien se muestra excesivamente moralista en redes sociales, cuando se exhibe una postura ideológica con vehemencia, o incluso cuando se corrige al otro con cierto tono paternalista, hay un deseo oculto de superioridad. Más que una malicia consciente, esta es una tendencia primaria: la de afirmarse ante los demás.

Nietzsche lo vio con claridad al denunciar lo que –especialmente en su Genealogía de la moral– acuñó como «moral de esclavos». Bajo la apariencia de humildad y compasión, es la actitud que esconde un resentimiento transformado en virtud. Esa moral sigue funcionando con nuevas formas.

El lenguaje, aparente instrumento neutro, también está impregnado de esta dinámica. Cada palabra puede funcionar como una pieza armada con una intención estratégica. El modo en que hablamos, los términos seleccionados, las pausas, las entonaciones, todo configura un pequeño campo de batalla simbólico. Preguntar «¿no crees?» al final de una frase no es únicamente una consulta, es una presión para encauzar el pensamiento del otro.

Cuando se habla de poder, pensamos habitualmente en gobiernos o estructuras de control amplias. Pero la tesis nietzscheana engloba algo más. El poder no se ejerce solamente desde arriba, también actúa entre iguales, entre amigos, en el amor, incluso en la compasión. En una pareja, verbigracia, la necesidad de tener razón en una discusión nunca se justifica por un amor a la verdad. En su lugar, suele esconder una necesidad de prevalencia. Algo análogo sucede en el ámbito laboral cuando alguien asume tareas con excesivo tesón, no por compromiso sino por reconocimiento. Incluso el altruismo puede funcionar como una forma de imponer gratitud.

El pensamiento nietzscheano concluye que todo lo que hacemos está atravesado por esa voluntad de afirmación

Nietzsche no propone un mundo cínico donde el acto de generosidad sea despreciable, pero sí solicita rascar la costra de la superficie. La voluntad de poder no es malvada per se. Puede expresarse de modo creativo, en la capacidad de transformar el entorno o de inventar nuevas formas de vida. Es lo que impulsa al artista a crear, así como al científico o al filósofo a imaginar nuevos relatos sobre el mundo.

Lo inquietante del pensamiento nietzscheano es que no deja resquicio donde refugiarse. No hay lenguaje aséptico ni pensamiento desinteresado. Todo lo que hacemos está atravesado por esa voluntad de afirmación. Acorde a su parecer, ciertas filosofías y religiones –como la cristiana– han impuesto su voluntad para domeñar el ánimo y el cuerpo de las masas. Por esto, cuanto antes lo asumamos, antes podremos usar esa energía con honestidad, en lugar de sufrirla o disfrazarla. Antes podremos vivir de acuerdo con nuestro propio interés, libre de la fusta ajena.

En esta línea, el mundo digital ha amplificado esta lógica hasta lo grotesco. Cada opinión es un ejercicio de poder. Al compartir ideas, vídeos, imágenes, se procura construir una imagen pública, ganar visibilidad, posicionarse. La viralidad es un modo contemporáneo de dominio simbólico. Quien logra que su mensaje circule hasta territorios más lejanos, gana. No importa si el contenido es verdadero o siquiera útil. Lo que importa es que se eleve en el prado de la atención colectiva.

Tal vez el mayor aporte del autor de Más allá del bien y del mal a nuestra época sea su exigencia de lucidez moral. No una ética reglada, sino una suerte de ética que parte de una verdad incómoda. A saber, que todo lo que hacemos –desde un tuit hasta una tesis doctoral, pasando por el contenido de Instagram— lleva consigo un trasfondo emotivo. El peligro no es tener un impulso egoico –esto es inevitable– sino el no reconocerlo o, incluso, el ocultarlo tras las bambalinas de una supuesta virtud. La suya es una descripción, no una prescripción, que no conduce a una renuncia moral, sino todo lo opuesto. A no pregonar virtudes que no se practican. A no construir liturgias vacías en torno al deber. A mirar al frente con sinceridad, sin excusas ni máscaras.

COMENTARIOS