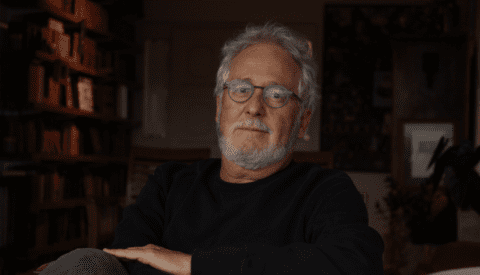

Mario de la Piedra

«La ficción y el arte en general son una herramienta evolutiva»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

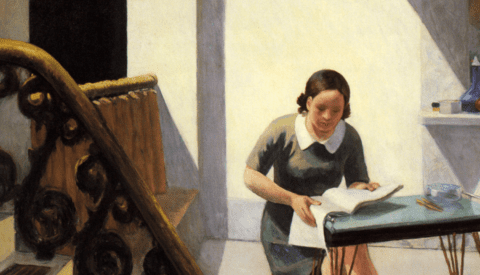

Inspiración, creatividad, belleza. Genialidad, estado de ‘flow’, estados alterados de conciencia. ¿Dónde se cruzan la biología y el impulso creativo? ¿Cómo se vive en el cerebro la emoción estética? A lo largo de la historia, la humanidad ha querido conocer a ciencia cierta cómo opera la mente artística, los intrincados caminos que recorre el cerebro de quienes traen cosas nuevas al mundo. En ‘Mentes geniales’ (Debate, 2025), el neurocientífico mexicano Mario de la Piedra Walter teje puentes entre arte y neurociencia para explorar, de la mano de escritoras, pintores, poetas y genios, cómo funciona el cerebro de los artistas.

Empecemos por una definición: ¿qué es una «mente genial»?

Las mentes geniales, aunque con grados de diferencia, son las mentes que compartimos todos como especie. La neurociencia se encarga de explorar el cerebro humano en todos los niveles, desde las neuronas y cómo se comunican entre sí hasta el impacto de estas interacciones en nuestra conducta. Cuando un grupo de homo sapiens, hace más de 40.000 años, dibujó por primera vez sobre el lienzo rocoso de una cueva, accionó una capacidad mental sin precedentes en la historia de todos los seres vivos: el pensamiento abstracto y simbólico. Algo tuvo que suceder en nuestro cerebro, a nivel bioquímico y microestructural, para generar este salto cognitivo que coincide con la aparición del lenguaje y la cultura. Mirar una obra de arte rupestre no es muy diferente a mirar una obra de arte contemporáneo. Ambos son un puente hacia las emociones y las experiencias de un individuo, que son las mismas emociones que nosotros podemos experimentar.

«Cuando un grupo de homo sapiens dibujó por primera vez sobre una cueva, accionó una capacidad mental sin precedentes»

Entonces, ¿podemos hablar de una neurociencia del arte y la genialidad?

El arte es una expresión humana, el reflejo de procesos cognitivos muy complejos. Así como el cerebro interpreta la realidad a través de la información que recibe de los sentidos, el artista plasma su interpretación de la realidad sobre su obra. A través de la neurociencia, podemos esclarecer los mecanismos cerebrales que pudieron influenciar el proceso creativo de los artistas. Ya sea una condición neurológica, una patología o un trastorno mental, estas generan cambios en la forma en que el cerebro de estos personajes procesa información y puede verse reflejado en su obra. La genialidad de estos grandes artistas, entonces, proviene de su capacidad para sobrellevar estas condiciones y sublimarlas en un acto creativo. No fueron geniales por su enfermedad sino a pesar de su enfermedad. Al menos ese es uno de los ejes centrales del libro.

Porque la gran pregunta que subyace es si realmente el cerebro de los artistas está cableado de forma diferente…

Cuando Albert Einstein murió en 1955, lo primero que se hizo fue una autopsia para retirar su cerebro y estudiarlo sin el consentimiento de sus familiares. Después de un litigio entre el director del hospital y otras instituciones, el patólogo que realizó el procedimiento, Thomas Harvey, se negó a devolver el cerebro y desapareció con él por más de 40 años. Durante este tiempo, envió pedazos del cerebro de Einstein a distintos colegas para encontrar la fuente de su genialidad. Cuando lo que quedaba del cerebro fue devuelto a su nieta, Evelyn Einstein, se realizaron estudios más rigurosos. No existen pruebas contundentes de que el cerebro de Einstein funcionara distinto al de cualquiera de nosotros, sin embargo, la historia de lo que pasó después de su muerte con nos habla más sobre nuestra obsesión por encontrar una explicación casi divina a un hecho natural. En palabras de Jorge Luis Borges, «pensar, analizar, inventar, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia». En el caso de los artistas, hay distintas condiciones que pudieron influir en su manera de interpretar el mundo y esto se ve en su obra. Existen varios ejemplos como Franz Liszt y Vasili Kandinski que, por una condición conocida como sinestesia, podían ver la música. Y otros, como Dostoievski, a quien sus ataques epilépticos le provocaban experiencias divinas. Sin embargo, su genialidad artística proviene de cómo utilizaron estas condiciones en su proceso artístico.

En efecto, sinestesia, heminegligencia, el síndrome de savant… ¿Son los artistas una «isla de genialidad» en sí misma?

Son geniales sí, pero ningún hombre es una isla, como escribió el poeta inglés John Donne. Todo individuo está atravesado por su realidad material: su contexto histórico, psicosocial y cultural. Sus condiciones son muy particulares, pero deben ser favorecidas por su contexto para ser explotadas. Incluso en condiciones extremas, como el síndrome savant, donde individuos con un retraso psicomotor importante desarrollan habilidades extraordinarias como una memoria infalible o capacidad musical innata, estos individuos precisan de herramientas sociales para desarrollarse. Es decir, queda en nosotros construir una sociedad inclusiva para que todo individuo alcance su potencial.

«Un artista es un ser sensible y el arte sirve muchas veces como paliativo»

Y hablemos por ejemplo de artistas como Andy Warhol y la relación con los trastornos del comportamiento como el espectro autista y el TDAH. ¿Están realmente relacionados o es mera casuística?

Hay ciertas características de los trastornos del comportamiento y las neurodivergencias que pueden potenciar el acto creativo. Por ejemplo, los individuos en el espectro autista muestran patrones de comportamiento repetitivos, intereses muy intensos, trabajo obsesivo y adherencia a las rutinas. Esto, como en el caso de Warhol, puede ser beneficioso para el trabajo artístico. Por otro lado, y esto depende del contexto social, son patrones alienantes en la mayoría de los casos. Estos individuos presentan muchas dificultades para integrarse en una sociedad neurotípica. Es un ejemplo perfecto de cómo el entorno juega un papel igual de determinante.

Es cierto que muchos artistas y escritores famosos han sufrido trastornos mentales. Incluso algunos optaron por el suicidio (por ejemplo, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Anne Sexton…). ¿Está realmente relacionada la mente artística con la depresión?

La depresión, en general, es un trastorno mental muy común. La OMS estima que será la enfermedad más prevalente a nivel mundial en el 2030. Según algunos estudios, la probabilidad de experimentar un episodio depresivo mayor en algún punto de la vida es alrededor del 15%. Por cuestiones sociales, la probabilidad suele ser mucho mayor en mujeres. Virginia Woolf, Sylvia Plath y Anne Sexton pudieron tener una predisposición genética y biológica a sufrir depresión, pero fueron los acontecimientos en sus vidas –como el abuso durante su infancia, la violencia doméstica o las dificultades de vivir en una sociedad patriarcal– lo que culminaron en la depresión y, finalmente, en el suicidio. La escritura funge entonces más como una forma de explorar y trabajar ese dolor. Un artista es un ser sensible y el arte sirve muchas veces como paliativo.

¿Por qué ha existido históricamente la visión que correlaciona la creatividad y la locura?

Así como hace menos de 200 años considerábamos a las enfermedades mentales como castigos divinos, queremos otorgarle una causa sobrenatural a la genialidad. Nos fascinan las biografías dramáticas de los artistas que crearon en la soledad y el ostracismo y olvidamos la gran cantidad de genios que trabajaron sin padecer una enfermedad mental. No hay que olvidar que los trastornos mentales son dramas humanos y que si Van Gogh hubiera sido tratado bajo los estándares actuales, hubiera vivido y creado por muchos años más.

«Aunque hay diferencias bioquímicas y funcionales entre los dos hemisferios, la verdad es que pensamos con ambos»

¿Cómo se explica, desde la perspectiva neurocientífica, la experiencia de la belleza? ¿Hay algunas zonas del cerebro que se activan específicamente cuando algo nos parece bello, cuando una obra de arte nos asombra y nos conmueve?

Existe una rama de la neurociencia que se dedica al estudio de la belleza: la neuroestética. Combina las investigaciones sobre la percepción visual, el procesamiento de las emociones en el cerebro, los sistemas de recompensa y aspectos fundamentales de la evolución humana. No existe un centro específico para la experiencia estética. Se trata, más bien, de un proceso multifacético que involucra tanto predisposiciones biológicas, como respuestas aprendidas, influenciadas por la selección natural y el contexto cultural.

Ante el avance de la inteligencia artificial generativa, ¿qué podría decir la neurociencia sobre la creatividad humana? ¿Podría verse replicada con tecnología o hay algo más que se juega en lo profundo del cerebro?

La inteligencia artificial es «inteligente» en el sentido de que resuelve problemas específicos bajo parámetros determinados. Sin embargo, dista mucho de la inteligencia humana en términos de flexibilidad ante ambientes indeterminados. La IA, al menos en la actualidad, no busca replicar la inteligencia humana, sino resolver tareas particulares. Incluso las redes neuronales artificiales, que hicieron posible el crecimiento exponencial de la IA, son muy simples en comparación con el intrincado enramado de nuestro cerebro. Pienso que la inteligencia artificial debe verse como una herramienta que puede potencializarnos. Así como la fotografía en el siglo XVIII liberó a la pintura de tener que retratar el mundo con fidelidad, la IA va a ocupar ciertos nichos y abrir nuevos caminos. Por supuesto, los peligros no se encuentran en la tecnología en sí, sino en las manos de quienes controlan los datos y su monopolio.

«La ficción, más que un mero entretenimiento, es una herramienta evolutiva de supervivencia». ¿Cómo han marcado la escritura y el pensamiento artístico a la humanidad desde un plan evolutivo? Pensando también en la teoría de la mente…

Se dice que leer es vivir otras vidas. Gracias a la neurociencia sabemos que esta frase es más que una bella metáfora. En los años 90, se descubrieron las «neuronas espejo», un subgrupo de neuronas que se activan al ver a otro individuo realizar un movimiento, como si nosotros mismos lo hiciéramos. Es decir, imitan las acciones de los demás. Esta es la base de la teoría de la mente, la capacidad cognitiva para comprender y predecir el comportamiento de los demás, que a su vez es el fundamento de la empatía. Hoy sabemos que este tipo de neuronas se activan también con la palabra escrita, es decir, cuando leemos encarnamos la vida de los personajes. Esto hace pensar que la ficción, y el arte en general, es una herramienta evolutiva para comprendernos como especie, para ponernos en la piel del otro y vivir a través de sus experiencias.

«Ninguna obra maestra está por encima del bienestar de una persona»

Por otro lado, en los últimos años se han ido desmontando varios «neuromitos». ¿Hasta qué punto llega el rol del hemisferio derecho en la creatividad?

Se habla mucho de la diferencia interhemisférica, de que una persona es más lógica o creativa dependiendo de la mitad del cerebro con la que piense. Aunque es cierto que hay diferencias bioquímicas y funcionales entre los dos hemisferios, la verdad es que pensamos con ambos. Gracias a una estructura conocida como el cuerpo calloso, que une a ambos hemisferios, integramos la información y componemos una sola realidad.

A lo largo de la historia, se ha romantizado el arquetipo del genio atormentado, los poetas malditos, el artista marginal. ¿Cómo desmitificar estas creencias?

Primero hay que reconocer que los trastornos mentales son algo común entre la población general y que hay que tratarlos como cualquier otra enfermedad cuando estos son alienantes e incapacitantes. Un artista, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a un trabajo remunerado bajo condiciones dignas. Ninguna obra maestra está por encima del bienestar de una persona.

COMENTARIOS