Las mujeres y Oscar Wilde

Wilde ponía en boca de sus personajes masculinos las frases que ridiculizaban a las mujeres, pero fue él quien, en su arte, les concedió la centralidad que la sociedad les negaba.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

«El hombre puede ser feliz con cualquier mujer, siempre que no la ame». «Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas». «Las mujeres nos inspiran a hacer grandes cosas, pero nos impiden realizarlas». «Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos suficientes, nos perdonarán todo, incluso nuestra inteligencia». Estas frases, puestas en boca de personajes masculinos en The Picture of Dorian Gray (1890) y An Ideal Husband (1895), se citan con frecuencia como prueba del supuesto carácter misógino de Oscar Wilde. Circulan por la literatura popular, desprendidas de su contexto, repetidas como relámpagos de ingenio por quienes rara vez se han adentrado en su obra. Pero lo que muchos han tomado por desprecio encierra, paradójicamente, una forma de admiración.

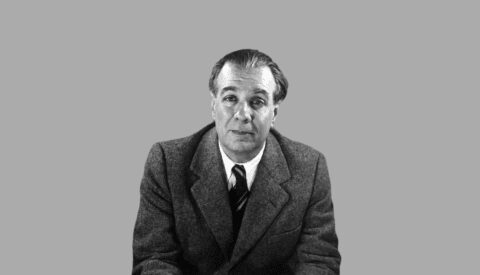

Como es sabido, la talla de un artista se mide por la influencia que ejerce en las generaciones venideras. En el caso de Wilde, esa influencia fue tempranamente reconocida por un niño argentino de nueve años que tradujo su cuento The Happy Prince al castellano, Jorge Luis Borges. Aquella traducción, la primera publicación fechada del futuro autor de El Aleph, fue también una filiación artística. Décadas después, Borges escribiría: «Leyendo y releyendo a Wilde, noto un hecho que sus panegiristas no parecen haber sospechado siquiera, el hecho comprobable y elemental de que Wilde, casi siempre, tiene razón». Y añadió: «En sus paradojas hay más sentido común que en los lugares comunes de los otros».

Borges intuyó que la paradoja en este artista no era un mero artificio ingenioso, sino una forma superior de verdad, y en ella residía su lucidez. Pero fue otro escritor de lengua inglesa, G. K. Chesterton, lector tan devoto como crítico, quien señaló la clave moral que da sentido a ese «tener razón» que Borges enunciaba. Al comentar una de las sentencias más célebres de Wilde «las personas no deben ser tratadas como reglas, sino todas ellas como excepciones», Chesterton escribió: «Había algo femenino y perversamente verdadero en esa frase. Dicho por un hombre tenía algo de afeminado. Pero si lo hubiera dicho una mujer, habría sido simplemente verdad. Una mujer trata a cada persona como a alguien peculiar».

Así, Borges nos dice que Wilde tiene razón. Chesterton nos revela por qué. Ambos, desde posiciones opuestas, comprendieron que la paradoja era su modo más sincero de decir la verdad. Lo que algunos juzgan como misoginia es, en realidad, un recurso de ironía. Wilde ponía en boca de sus personajes masculinos las frases que ridiculizaban a las mujeres, pero fue él quien, en su arte, les concedió la centralidad que la sociedad les negaba. En todos y cada uno de sus personajes femeninos les devolvió lo que el mundo les había arrebatado: la inteligencia moral y la libertad.

El escritor absorbió la idea de la mujer transgresora de su madre, Lady Jane Francesca Wilde, poeta y ensayista

A contracorriente de su época, absorbió la idea de la mujer transgresora de su madre, Lady Jane Francesca Wilde, figura excepcional en la Irlanda del siglo XIX. Poeta, ensayista y nacionalista, abogaba por la independencia política de Irlanda y por la emancipación social de las mujeres. Desde las páginas del periódico The Nation, bajo el seudónimo de Speranza, escribió versos y artículos que desafiaban la doble opresión del Imperio británico y del orden patriarcal. «El futuro pertenece a las mujeres tanto como a los hombres; no habrá libertad verdadera mientras ellas sigan a la sombra», afirmaba. En otro texto proclamaba: «Soy la voz de mi pueblo en cadenas, pero también la madre que enseña a sus hijos que un día serán libres».

En las reuniones que Speranza organizaba en su casa de Dublín acudían artistas, intelectuales, políticos y sufragistas. Al pequeño Oscar se le permitía estar presente con una condición: no podía hablar, solo escuchar. Escuchando aquellas voces femeninas, aprendió el poder moral de la palabra y comprendió que el arte podía ser una forma de insurrección.

Esa herencia espiritual lo acompañó siempre. Cuando años más tarde aceptó dirigir la revista Lady’s World, encontró en ella un proyecto vacío. Su primer gesto fue cambiarle el nombre a The Woman’s World. «No debe ser el mundo de las damas, sino el mundo de las mujeres», escribió a su propietario. En una carta a su editor, Wilde fue más allá: «La revista debe asumir un carácter más fuerte, y hacerse representativa de la cultura y el pensamiento de la mujer, y no tratar solo de lo que visten». Transformó aquella publicación frívola en un espacio de pensamiento y cultura. «No deseamos hablar a las mujeres solo de lo que llevan puesto, sino de lo que son y pueden llegar a ser». Bajo su dirección colaboraron figuras como Millicent Fawcett, Julia Cartwright y Vernon Lee. Comprendió que la palabra lady reducía a la mujer al adorno, mientras que woman la reconocía en su plenitud moral e intelectual.

Su audacia duró poco. Fue despedido. La dirección y los anunciantes no toleraron que una revista femenina dejara de ser un escaparate de vestidos para convertirse en una plataforma de ideas. Pero la semilla estaba plantada. Había convertido la frivolidad en pensamiento y la moda en una forma de emancipación.

El dramaturgo fue tanto autor como personaje de sí mismo. Discípulo de Walter Pater, llevó hasta el extremo la tesis de su maestro: hacer de la vida una obra de arte. Conoció la gloria y la ruina, el lujo y la cárcel. Durante los años de éxito, sus estrenos teatrales, derechos de autor y colaboraciones periodísticas le reportaron una fortuna equivalente hoy a más de un millón y medio de euros, pero fue su propia voluntad de hacer de la vida un arte, de jugar con las máscaras del ingenio y la belleza, lo que acabó conduciéndolo a la ruina. Encarnó la paradoja como destino, la de un hombre que hizo de la belleza un absoluto y de la verdad una forma de desobediencia. Cuando fue condenado por homosexualidad y encerrado en Reading, comprendió que el perdón al marqués de Queensberry que lo había denunciado podía transformar el pasado, y que la belleza también podía ser una forma de reparación. Esa exclusión no hizo más que fomentar aún más una sensibilidad que siempre había estado en él, más libre, capaz de ver el mundo con ojos femeninos.

Frente a la rigidez de la moral victoriana, las mujeres de Wilde piensan, eligen, dudan

Esa revolución interior continuó en su teatro. No es casual que fuera uno de los dramaturgos más destacados de su tiempo en situar a la mujer como eje moral de la acción. Quien busque el sabor más puro de su literatura lo hallará en sus personajes femeninos, en la dignidad con que los dota y en su capacidad para revelar la hipocresía masculina de su tiempo. Frente a la rigidez de la moral victoriana, sus mujeres piensan, eligen, dudan. Son seres que razonan con ironía y sienten con inteligencia.

En su primera gran comedia teatral, Lady Windermere’s Fan, la protagonista pasa de ser emblema del deber a mujer consciente de la complejidad moral. «No hay criatura en el mundo que no haya cometido un error», dice Lady Windermere, en una frase que redime a toda una época. En An Ideal Husband, mientras los hombres se debaten entre chantajes y apariencias, Lady Chiltern afirma: «La verdad no es algo que se pueda hacer a medias. O se dice o se oculta». En su teatro, lo femenino es el único territorio de autenticidad moral en un mundo de máscaras.

Sus comedias llenaban las butacas y escandalizaban a la aristocracia y a la clase media, que no veía mal que Wilde, como un espejo, exhibiera sus miserias siempre que quedaran confinadas en el escenario. En el punto más alto de su fama, cuando toda Inglaterra lo aplaudía, decidió ir más allá, en el arte y en la vida. Enamorado de un joven de belleza inquietante, pese a estar casado y tener dos hijos, escribió su obra más transgresora: Salomé, pasaje bíblico en forma de tragedia donde por primera vez el deseo femenino se situaba en el centro de la acción. La protagonista no era objeto del deseo, sino su dueña. A través de él podía conseguirlo todo, incluso la cabeza del profeta Juan Bautista. Para él, Salomé no era solo un capricho estético, sino su exploración más audaz de la libertad femenina. ¿Cómo un relato bíblico sobre una mujer que baila, que mira a los hombres, que los elige y los desea podría ocupar el escenario como protagonista? Era un escándalo para toda una sociedad. La obra proyectaba el vértigo de lo prohibido, la fascinación por el poder y la belleza, la atracción de la pureza y del pecado, y sobre todo, la liberación del deseo femenino.

Para interpretar a su heroína, pensó en su íntima amiga Sarah Bernhardt, «la divina Sarah», la actriz más famosa de Europa, que aceptó de inmediato. Pero el estreno se vio frustrado. El Lord Chamberlain, figura encargada de autorizar los textos teatrales en Inglaterra, dictaminó que «no pueden representarse obras en las que aparezcan personajes bíblicos».

La censura no cedió y el proyecto se disolvió, aunque el texto siguió circulando. Tres años después, en 1896, Salomé se estrenó finalmente en París con otra actriz, mientras su autor estaba entre rejas en la prisión de Reading, condenado por «indecencia grave». En el mismo instante en que su personaje femenino conquistaba la libertad, el hombre que la había creado pagaba el precio de la suya.

COMENTARIOS