Ignacio Peyró

El español que enamoró al mundo

«Decir que hemos sido injustos con Julio Iglesias equivale a decir que la vida ha sido tacaña con Bill Gates, pero quizá haya que volver a mirarlo para purgar algún complejo de culpa cultural», apunta Ignacio Peyró en su obra ‘El español que enamoró al mundo’ (Libros del Asteroide).

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

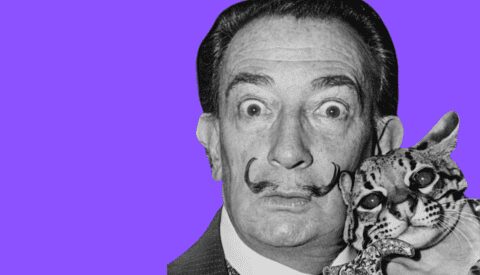

Cruzado ya el umbral de los ochenta años, Julio Iglesias puede sentarse a meditar sobre las raras providencias de una vida: ha parado un penalti a Di Stéfano, ha sido amigo de los Reagan y los Clinton, ha actuado para Mitterrand e intimado con Sarkozy, ha cantado con Parton o Sinatra y —entre otros honores más o menos verosímiles— cuenta con un día oficial en Miami, una estrella en Hollywood y hasta la ciudadanía de honor de Benidorm. En un golpe de comicidad involuntaria, una asociación de familias americanas llegó a nombrarle Padre del año cuando aún, por cierto, le quedaban cinco hijos que engendrar. Cruzado el umbral de los ochenta, en fin, se le supone, peldaño más, peldaño menos, entre los diez artistas más ricos del mundo y, allá con Madonna y Elton John, el que más discos ha vendido cuando, nota relevante, aún había que ir a comprarlos. Ha sido el español más conocido del siglo XX tras Dalí y Picasso y, por si este cursus honorum resultara parco, es además embajador del cocido de Lalín. En la última vuelta del camino, a Julio Iglesias la ironía posmoderna le ha regalado ya su forma suprema de inmortalidad: convertirlo en meme. Eso también significa, hélas, que para más de una generación ya no es una voz que les habla sino una presencia desactivada, asumida, como un paisaje de fondo. En el mejor de los casos —él mismo lo sabe—, su música pertenece al género de los placeres culpables: sus canciones suenan en el último pico alcohólico de la fiesta, poco antes de que se manifiesten la lujuria desesperada, el hambre de carbohidratos y las ganas de dormir.

Una ironía algo más llamativa es que Tangana o Rosalía hayan tenido ya la atención de bandadas de semiotas y críticos culturales mientras que, más allá del gesto de perdonarle la vida, Julio Iglesias no ha merecido ni el interés académico —tras vender trescientos millones de discos— de los sociólogos. Puede pensarse que él ha tenido no poca culpa a la hora de llamar sobre sí este esnobeo. Producciones blandas. Versiones mal descongeladas de los clásicos. Una estética muy suya —colores crema, playas infinitas— y no siempre de fiar. Una vida bañada con gran contento en salsa rosa y una llegada tan global que, al limarle aristas, también le ha podido restar atractivo. Sus letras tienen más glucosa que complejidad, y su música, unas ambiciones que solo pueden calificarse de realistas. Al tiempo, profesionalizar un perfil de macho rijoso no es un rasgo que hoy —en plena reivindicación de una masculinidad tranquila a lo Perales— merezca mucho aplauso. Tampoco le ha ayudado a redimirse hacer negocios con Zaplana. Todo esto, sin contar con que —dicen— canta poco, compone menos, no toca nada y baila mal. He ahí culpas suficientes como para no haber logrado siquiera la absolución condescendiente con que, vía música chochi, hemos integrado con honores en el canon de lo aceptable a, qué sé yo, Raphael o Massiel. Y aun así, tenerle antipatía a Julio Iglesias sería como sentir odio a los delfines, tal vez porque en el momento adecuado alguien pone Hey! y no hay nada que no se pueda perdonar.

Sus letras tienen más glucosa que complejidad, y su música, unas ambiciones que solo pueden calificarse de realistas

Decir que hemos sido injustos con Julio Iglesias equivale a decir que la vida ha sido tacaña con Bill Gates, pero quizá haya que volver a mirarlo para purgar algún complejo de culpa cultural. Ojalá este libro ayude a eso. Hans Laguna afirma, con razón, que Iglesias ha sido la primera estrella pop verdaderamente global, pionero de lo que hoy llamamos marca personal y padre «o abuelo» de la actual música latina. Sí: supo cantar a la gente en su propio idioma —concretamente en catorce idiomas— y llegar el primero hasta a los chinos. Como producto nacional, iba a ser conocido en Estados Unidos antes que el jamón y a triunfar en un mercado —número uno en Inglaterra— donde incluso Felipe II se estrelló. Le tocó encarnar la hora de gloria y dinero de las discográficas. Y mientras los pecios de la Movida se han reciclado en consultores y los cantautores viven en casas idénticas a aquellas donde vivía la gente que odiaban a los veinte años, Julio lleva una vida entera de fidelidad gestual a sí mismo. Por lo demás, basta escuchar a algún triunfito huracanado para recordar que no es lo mismo tener voz que saber cantar. Y si ha sido un machito rozagante, no era mucho más sensible la prensa que lo llamaba «sex symbol de la menopausia» (Time) o describía a su público, incluso en medios progresistas, como «señoras más bien entradas en años y en kilos» a las que aportaba «excitación, sensualidad, calentura y melancolía». No hace falta sacar el corolario: sale solo.

Este texto es un fragmento de ‘El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias’ (Libros del Asteroide, 2025), de Ignacio Peyró.

COMENTARIOS