María Negroni

Colección permanente

«Ser libres es estar en el exilio», señala María Negroni en su última obra ‘Colección permanente’ (Random House), donde cuestiona el dogmatismo, la pretensión de originalidad y la banalidad de la conversación contemporánea alrededor de la literatura.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

La decisión coincide con el diagnóstico. Una vez confirmado que tiene sida, el cineasta inglés Derek Jarman se lanza a dos tareas: escribir un diario y cultivar un jardín.

Precisamente ahí donde se mueven sin pausa el sexo y la muerte —los más naturales de los estados— levanta un edén de piedras y otro de palabras.

Las piedras parecen la partitura de una música olvidada. Las palabras también. Quién sabe, quizá sea posible aún convertir el terror en arte, hacer de la desdicha una ocasión festiva.

Ha comprado una casa al sur de Londres, a orillas de una costa ventosa y hostil.

Allí consigue lo que siempre quiso: hacer cine, no películas.

Blue es su testamento.

Un film sin imágenes, despojado a extremos inauditos, que durante 90 minutos se niega a mostrar otra cosa que una pantalla azul. Solo de vez en cuando, en off, los sonidos escalofriantes del hospital.

O su propia voz, desafiando a los espectadores: «No pienso protegerlos del silencio con notas falsas, ni inventarles senderos a través del vacío. Otros les construirán autopistas con carriles de circulación rápida en ambas direcciones. Yo les ofrezco un viaje sin garantías, sin certezas de ningún tipo, sin dirección ni meta».

Como ocurre también en las «pinturas blancas» de Robert Rauschenberg o en la «pieza silenciosa» 4’33” de John Cage, hay aquí una figura de artista en profunda crisis con su instrumento, alguien que ha comprendido, de pronto, que la materia misma de su arte, en este caso las imágenes —en tanto meros sustitutos de la vida—, no le alcanza.

Un cineasta como un ermitaño en la tierra salvaje de la enfermedad.

«Estoy harto del cine —escribe—, de las obras amables pero espantosas, de los que hacen posgrados de autopromoción, de la codicia de los funcionarios del arte».

Del hospital al jardín y del jardín al hospital, la travesía, sin embargo, es unidireccional. Su objetivo: habitar plenamente la contingencia, dirigirse hacia atrás por la espiral antigua.

Todavía no quiero morir, dice.

Y vuelve a unir las piedras del jardín a las palabras. Y las palabras a las piedras del jardín.

Luz sobre el deseo de un niño indócil.

Sobre el enigma del dolor, que es insoluble y fértil. Sobre la idea —loca— de hacer una película sobre la muerte viva.

Música Callada

Algo similar se propuso hace más de diez siglos el poeta provenzal Guillaume d’Aquitaine cuando dijo: «Haré un verso de absolutamente nada».

Esa ha sido siempre la ambición del poema: ser la acústica del alma para oír no lo que dicen las palabras, sino aquello —vinculado al origen, la escisión, la finitud— que siempre se sustrae a las redes del lenguaje.

A sabiendas de que las palabras son insuficientes (y a menudo tramposas, incluso dañinas), quien escribe se para ante ellas con recelo.

Desconfía del pacto utilitario, comunicativo u ornamental que proponen. Lucha contra ellas, a pesar de tener plena conciencia de que no existe, como advirtió el poeta vietnamita Ocean Vuong, una lengua para salirse de la lengua.

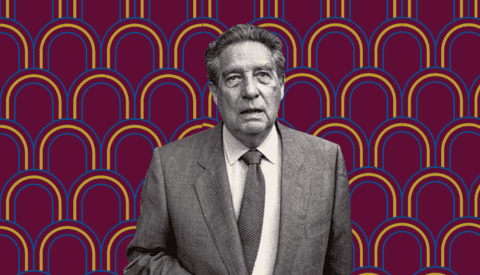

En algunos casos, el desajuste entre lenguaje y mundo aparece expuesto en los ensayos escritos por los mismos poetas (pienso en Denise Levertov, Octavio Paz, Marina Tsvietáieva, Mario Montalbetti).

En otros, la poesía piensa adentro de la poesía misma.

Un verso del español Aníbal Núñez dice con sencillez brutal:

«Para ser río, al río le sobra el nombre».

Y otro, de José Ángel Valente:

«Las palabras crean espacios agujereados, cráteres, vacíos. Eso es el poema».

Yo agregaría que esos huecos, fisuras, agujeros son avanzadas contra la doxa, la frase hecha y la violencia del gusto mayoritario, que siempre embalsaman la vida, impidiendo a las criaturas el contacto con su propia inadecuación.

También son resistencias al grupo, a la tropa, a la granja colectiva, a los estados totalitarios (incluyendo la familia y los grupos literarios), a todo lo que cuaja en el lugar común y refuerza las costras del uso.

Ser libres es estar en el exilio.

Prestar atención a las propias crisis, avanzar evadiendo, tanto como se pueda, los campos de batalla del prestigio, el duelo de las pedanterías.

Con eso alcanza.

¿Para qué?

Para ejercer una mirada microscópica e intimar con la escritura donde todo se trastoca: la emoción piensa, la sintaxis se emociona, la obsesión se hace forma, la forma defiende la soledad en que se está, y el silencio logra, como quería Jacques Rancière, el difícil estatuto de la palabra muda.

Néstor Sánchez, uno de los narradores argentinos que más admiro, propuso y practicó una insularidad radical que alcanzó su punto álgido cuando vivió de homeless en Manhattan.

La postura de Sánchez es extrema. No solo la expresión fácil le parecía inmoral, abogaba por textos sin personajes ni historias, contrarios al testimonio, el chisme, la miseria informativa.

La expresión del dolor está siempre afuera de su anécdota, decía.

Por eso, tal vez, abominaba del deber de representar.

«Yo quiero encontrar, en el libro que leo, la voz de alguien que me desubique, que me pida cosas, que me obligue a participar, a confundirme. Por lo general, encuentro solo historias bobas, oficinistas que hablan, idiotas que hablan, papel, tinta».

Le interesaba lo incomunicable, no la inocencia estética.

La memoria que está afuera del tiempo, no la indigencia del yo chiquito.

La voz, no el aparato discursivo.

Una voz articulada con el vacío de sentido y la dimensión de lo sagrado, que surgen en la exploración de aquello que ignoramos.

La prosa no debería ser, escribió, más que una excusa para llegar a la poesía.

Este texto es un fragmento de ‘Colección permanente’ (Random House), de María Negroni.

COMENTARIOS