«Creo que el mundo rural como tal ya no existe»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2024

Artículo

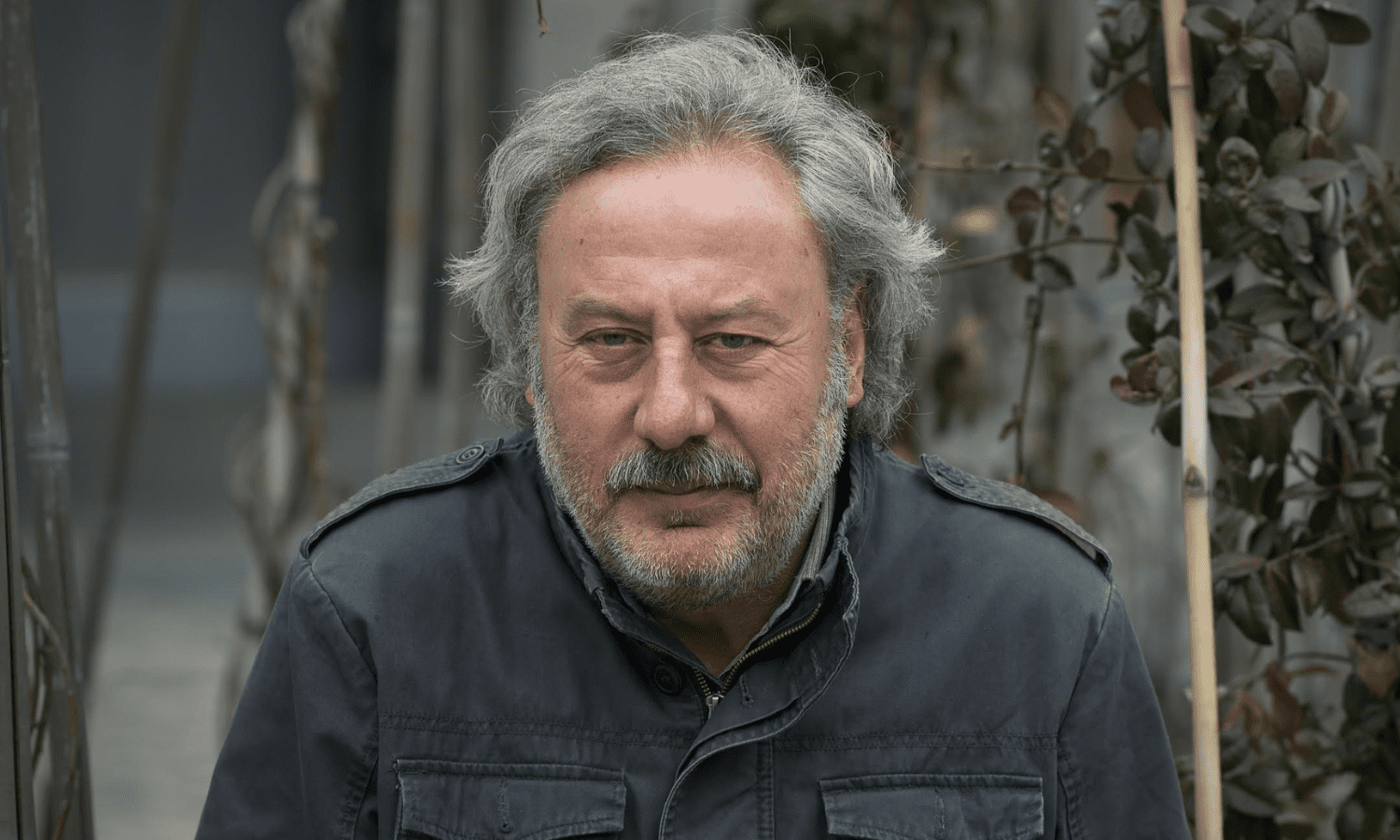

Si un país, como una familia o un individuo, son siempre dos capas, la que se muestra y la que está latente, podría decirse que en la España de los ochenta nada había más notorio que el rechazo al pasado y nada más soterrado que la necesidad de recordar. Ese es el contexto en el que surgieron ‘Luna de lobos’ (1985) y ‘La lluvia amarilla’ (1988), las dos grandes novelas del escritor Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955). En plena apertura a Europa, la historia de tres republicanos que sobreviven escondidos en la cordillera Cantábrica y el monólogo del último habitante de una aldea del Pirineo que narra su propia muerte y la del mundo campesino en el que vivió encajaban mal con la pompa de modernidad de la recién restaurada democracia, pero los lectores las recibieron con entusiasmo y el tiempo haría de la memoria histórica y la despoblación temas centrales del debate público. Aprovechando que Seix Barral, la editorial que las publicó entonces, acaba de reeditarlas, hablamos con Llamazares por videollamada.

¿A qué responde esta reedición?

A una decisión de la editorial, que quiso relanzarlas y me propuso incluir nuevos prólogos, aunque ambas novelas han estado siempre presentes en las librerías y en los planes de estudio y se han reeditado continuamente. La lluvia amarilla, de hecho, es la que más se ha leído de las que yo he escrito: se ha traducido al japonés, al mongol, al griego, al árabe y a unos cuantos idiomas más.

Cuando escribió Luna de lobos, ¿qué quería hacer? ¿Restituir la memoria de ciertos perdedores de la guerra? ¿O algo más complejo?

Lo que quería era contar una historia como aquellas que escuchaba con auténtica fascinación cuando era un niño. Seguramente en el fondo aspiraba de manera inconsciente a recuperar la magia de las historias que a mí me contaban de forma oral las noches de verano en el pueblo de mi padre, donde había habido cinco huidos a las montañas en una población de no más de 150 vecinos. Cuando escribo una novela no pretendo nada más que, primero, emocionarme a mí mismo; y luego, a los lectores. No tengo grandes objetivos. Como dice mi paisano Luis Mateo Díez, la narrativa sirve para contar y encantar contando. Ni esta ni ninguna de las historias que he escrito ha partido de un gran planteamiento; trabajo por intuición.

«Cuando escribo una novela no pretendo nada más que emocionarme a mí mismo»

Antonio Muñoz Molina, que publicó una novela de temática similar un año después, ha dicho que ustedes nadaban a contracorriente: en los años de la entrada en Europa y la modernidad, no era común hablar del pasado. ¿Está de acuerdo?

Sí, y me he encontrado con esa reacción negativa en muchas ocasiones, no solamente esa vez: siempre he sido el raro, el que hacía lo que no tocaba. Pero si alguien te dice que no es el momento de algo y los lectores responden, el problema lo tiene ese alguien. En el caso de Luna de lobos he entendido con el tiempo qué me guió inconscientemente. El concepto clave es la posmemoria. La autora finlandesa Elina Liikanen, que ha reflexionado ampliamente sobre la literatura de la guerra y la posguerra escrita en democracia, lo utiliza para calificar a la memoria heredada: el testimonio que no es el del protagonista o testigo como tal, pero tampoco el de un mero historiador. Luna de lobos es un ejercicio de posmemoria, porque la memoria desde la que yo escribí ese libro era una memoria mediada, delegada, que estaba muy presente en mí. Y la ficción, la imaginación es fundamentalmente memoria, memoria fermentada, como dice el escritor portugués António Lobo Antunes. Lo que los críticos no supieron ver es que esa memoria de la guerra estaba latente en buena parte del país.

¿Por qué tardó tanto en eclosionar entonces?

Por lo que estamos comentando: porque, al menos en España, el establishment cultural y los medios de comunicación van por un lado y la sociedad por otro. La memoria histórica es el ejemplo perfecto para ilustrar esto. Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación para la Memoria Histórica, me contó que en el año 2000 él iba con historias de las exhumaciones (que por entonces comenzaban a realizarse) a los medios de izquierdas de Madrid y no le hacían ni caso. Solo empezaron a interesarse cuando la BBC y un par de televisiones internacionales más informaron de una en la frontera entre Asturias y León, pero eso solo ocurrió un par de años después. De repente, resultó ser lo evidente: que los más de cien mil muertos en cunetas que hay en España eran un hecho vergonzoso y que, a lo mejor, las novelas que entroncaban con aquella tragedia no eran tan extrañas.

Han transcurrido cuarenta años. ¿Antes no había interés en el pasado y ahora se esgrime cínicamente?

Hay mucho de eso, sin duda. A mí una cosa que me llama la atención es que en los primeros años de la democracia la comunicación entre los dos frentes era mayor, y eso ocurría con un terrorismo de diverso tipo y una inflación galopantes. Había más miedo, claro, pero también voluntad de entendimiento. La gente se ha ido radicalizando hasta el punto de equiparar lo que está bien con lo que hace el que está de su lado. Si lo que cree que está bien lo hace el contrario, entonces concluye que está mal. Es un sinsentido.

«La gente se ha ido radicalizando hasta el punto de equiparar lo que está bien con lo que hace el que está de su lado»

¿Tan mal estamos?

Si atendemos solo a la conversación pública, no tengo ninguna duda. La gente va convencida por la vida, y los periódicos, poco más o menos. Yo medio en broma, medio en serio digo que solo discuto con gente de la que me separan matices. Puede parecer grotesco, pero es que, sin menospreciar los disensos de fondo que siempre han existido en España, antes la mayoría estaba de acuerdo en lo fundamental. Ahora ya no, por lo que puedes acabar discutiendo de cosas que hace décadas nadie cuestionaba, algo a lo que yo no le veo mucho sentido. Por eso digo lo de los matices. Y en Europa no sé si las cosas van mucho mejor, por no hablar de Estados Unidos y los resultados electorales. Allí está claro que la gente ha dejado de escucharse y solo grita.

Usted nació en un pueblo que fue sumergido para construir un embalse a finales de los años sesenta mediante una obra diseñada en parte, por cierto, por un ingeniero que también era escritor: Juan Benet. ¿Esa pérdida ha marcado su escritura?

No sé si esa pérdida en concreto, pero sí la pérdida como tal. Machado decía que se canta lo que se pierde y yo creo que ese sentimiento de pérdida lo tiene casi cualquier escritor. En mi caso es desde luego acentuado. Y en cuanto a Juan Benet, efectivamente, trabajaba para la constructora que hizo la presa del embalse de Vegamián, el pueblo en el que yo nací porque mi padre era maestro allí. He contado alguna vez que llegamos a conocernos en un bar de Madrid. Él tendría casi 60 años y yo veintipico. Me dijo: «¿Tú eres el que escribe gracias a mí?». Yo le respondí que era un gilipollas y me fui a mi mesa: creo que lo decía para aparentar delante de sus amigos, porque en otro momento tuve que entrevistarlo para un programa y no hubo ningún problema.

Preguntaba porque hay cierto paralelismo entre ese hecho y el argumento de La lluvia amarilla: un pueblo que desaparece bajo el agua, un hombre que narra su propia muerte y, con ella, la del pueblo y el mundo campesino que habita.

Efectivamente. Si yo hubiera nacido en París, en Nueva York o en un barrio de una gran ciudad española, la vida del último habitante de un pueblo en el Pirineo aragonés no me habría interesado tanto. Pero vengo de ese mundo rural que estaba desapareciendo y que ya entonces sabíamos que no iba a ser reemplazado: se intuía que en los pueblos se acabaría viviendo como en las ciudades. Y volvió a pasar lo mismo: tuve que justificar por qué hablaba de esa realidad, cuando había millones de españoles y millones de personas en todo el mundo que estaban viviendo un proceso vital, cultural y antropológico de cambio de un mundo a otro; de un mundo arcaico, agrario, rural, a un mundo tecnológico e industrial. Si alguien escribió en los ochenta, cuando España había despertado a la libertad y a la democracia, cuando todo el mundo decía que había que ser moderno, incluso de forma artificiosa, las novelas que no debían escribirse, ese alguien fui yo. Y lo digo de veras con modestia, porque no era mi objetivo hacerlo. Yo solo quería contar buenas historias.

Como lectores, no obstante, tomamos distancia de ese narrador de La lluvia amarilla. ¿Eso es porque el despoblamiento rural que se ha producido en España durante el último medio siglo nos genera opiniones contrapuestas?

Es posible. Estoy de acuerdo en que es un proceso que hay que ver desde distintos puntos de vista. Por una parte, coincidió con una mayor prosperidad, porque en las ciudades esas familias que se fueron de los pueblos pudieron vivir mejor; pero también implicó el final de un habla, unas formas sociales y, en definitiva, una cultura, que es la cultura campesina. Y es cierto que el protagonista es ambiguo: te identificas con él por la tozudez de no querer traicionar a sus antepasados huyendo de la aldea, pero también con el hijo que se va porque sabe que en ese lugar ya no es posible ningún tipo de vida. La literatura es sobre todo relatividad; los personajes son a menudo las caras de un poliedro y el autor, aunque esto no es para nada importante, una suma de contradicciones.

«Creo que el mundo rural como tal ya no existe»

¿No es válida entonces la oposición entre pueblo y ciudad, pese a que a menudo se esgrime para hablar de tensiones políticas?

Yo diría que no. Creo que el mundo rural como tal ya no existe. Antes la gente vivía en la aldea porque tenía allí su forma de vida, fuera una granja o un cultivo; ahora, incluso si desarrollas una actividad rural vives en una ciudad cercana, coges el coche por la mañana y vuelves por la tarde. Yo siempre digo que la causa fundamental de la uniformidad hacia la que tendemos ha sido la globalización, con sus buenas y malas cosas, pero el motivo de la despoblación del campo ha sido el coche. No hay un conflicto entre ambos mundos porque uno de ellos ya no tiene entidad propia; se puede hablar de conflicto entre ciudades grandes y zonas menos pobladas, pero entre cultura campesina y urbana ya no.

«El lector debe emocionarse y luego pensar, no al revés»

Teniendo en cuenta que tocó temas que muy pocos habían considerado antes, ¿señalaría algún asunto del que le sorprenda que no se esté escribiendo en la actualidad?

Pues seguramente ese frentismo en el que vivimos y su contraparte, el sosiego, aunque, como decía, a mí no me gustan esos escritores que escriben novelas para sentar cátedra de un asunto. Ni siquiera me convencen aquellos cuyos planteamientos consisten en explorar un tema que les interesa. En el origen, la literatura ha de ser un impulso emocional: siempre digo que es como un tumor que debes amputar. El lector debe emocionarse y luego pensar, no al revés. Ahora mismo estoy trabajando, por ejemplo, en un libro de viajes por los parajes que recorrió mi padre cuando con 18 años fue llamado a filas en la guerra. Pero en el corazón de la historia no hay ninguna valoración, sino una necesidad de saber por qué no escuchamos o preguntamos a nuestros padres cuando podemos hacerlo. A lo mejor de ahí acaban saliendo reflexiones sobre el absurdo de la división actual o la melancolía de debatir en un mundo en el que todos quieren imponer su opinión, pero la verdad del libro es otra: suplir esa desatención mía, que sospecho será la de muchos.

COMENTARIOS