Velázquez como revolución

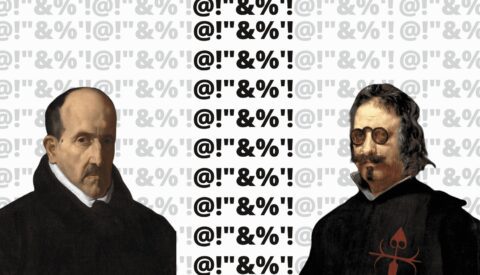

Diego Velázquez fue un prestidigitador de la composición: cambió el orden natural de la pintura, subvirtió la representación pictórica, cambió los modos de interpretación e interpeló a los observadores colocándolos bajo la luz cenital del protagonista. Toulouse-Lautrec incluso llegó a decir que «solo existe un pintor: Velázquez».

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2024

Artículo

Exento de los arrebatos iracundos de Goya, las soberbias tiránicas de Picasso, los desequilibrios mentales de Munch, las extravagancias de Dalí, el perpetuo tormento de Van Gogh o la raigambre aristocrática de Lempicka, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660) se convirtió en uno de los grandes maestros de la pintura universal. Sin escándalos, reservado y prudente, y sin excesiva vocación prolífica (creó alrededor de 134 obras, frente a las 340 de Rembrandt o las 3.000 de Rubens), logró conmocionar con la dignidad con la que revestía cuanto miraba, de un modo similar a Cervantes.

De la trascendencia de su genio no se tuvo apenas noticia hasta bien entrado el siglo XIX, ya que sus cuadros pertenecían a la colección real, reservada para el disfrute de unos pocos. Fueron los impresionistas quienes, al visitar el recién abierto Museo del Prado, dieron buena cuenta de su portento. Renoir llegó a afirmar: «Una vez visto a Velázquez, pierdes el deseo de pintar, porque comprendes que está todo dicho». Opinión que compartía Toulouse-Lautrec: «Solo existe un pintor: Velázquez».

Velázquez consiguió hacer del oficio del pintor en España una actividad intelectual

En España, a diferencia de Italia, Flandes o Francia, el oficio de pintor estaba inscrito en la artesanía. Velázquez consiguió convertirlo en una actividad intelectual al tiempo que enaltecía a los marginados (bufones, enanos, mendigos), pintándolos con una dignidad que hasta entonces se les había negado (basta evocar el cuadro Pablo de Valladolid, según Manet «la obra pictórica más extraordinaria jamás creada»). Se adelantó tanto a su tiempo que, durante uno de sus viajes a Italia, pintó de manera subversiva: en el exterior, lo que suponía la afrenta de abandonar el espacio de creación tradicional y encarando las vicisitudes técnicas que ello procuraba (los pigmentos a la intemperie se secan rápido).

«Estamos ante uno de los mejores pintores de todos los tiempos. Velázquez es una rara avis en la historia del arte: apenas tiene seguidores, pinta poco por los muchos oficios que tiene en palacio, su calidad es siempre ascendente. Logra expresar como nadie el contexto político de la corte con esa economía de su pintura tan característica, tan sobria, con esa gama cromática tan reducida», explica José Manuel Gómez Vidal, coordinador de las áreas de Cine, Animación y Videojuego en Acción Cultural Española y autor y director del documental Velázquez, el poder y el arte (2022).

El desdén de los suyos

Sabemos que nació en Sevilla, en el seno de una familia modesta, el 6 de junio de 1599. Aunque apenas conocemos detalles biográficos de su juventud. Ingresó en el taller del grabador y pintor Francisco de Herrera, pero dado su carácter (propenso a abofetear a sus aprendices ante el menor desliz), Velázquez pidió a sus padres que le buscaran otro maestro, y con apenas 11 años quedó al cargo de Francisco Pacheco, obteniendo la licencia para ejercer como «maestro de imaginería y óleo».

«En un momento en que la pintura tenía un alto grado de idealización en las figuras —rostros hermosos, indumentarias elegantes, actitudes refinadas—, Velázquez mira y pinta aquello que contraviene el decoro de la época: enanos, taberneros, viejas, pícaros… y lo hace con un respeto hasta entonces inaudito», apunta Catalina Serrano, catedrática de arte y experta en el pintor sevillano.

Animado por Pacheco, con 23 años viajó a Madrid. Pese a que retrató a Góngora, poeta y capellán del rey, no pudo acceder al monarca, por lo que regresó a Sevilla. En su segundo despacho a la capital tuvo más suerte: gracias a la influencia del conde-duque de Olivares, recibió el encargo de retratar al rey. Quedó tan fascinado que lo nombró pintor de cámara, el cargo más alto entre los pintores de la corte. Velázquez tenía 24 años. En el entretanto, se había casado con la hija de su maestro, Juana Pacheco, con quien tuvo dos hijas, Francisca e Ignacia.

Velázquez pintó aquello que contravenía el decoro de la época: marginados, enanos, mendigos, bufones

Ganaba casi el doble que cualquiera de sus compañeros de profesión (veinte ducados anuales), disponía de «casa de aposento» (residencia por la que no pagaba), «ración» y otras prebendas. Sin pretenderlo, Velázquez suscitó envidias, celos, rencores. «Por sorprendente que parezca, no fue muy apreciado por sus contemporáneos, al menos en el ámbito de la corte. Uno de los más importantes tratadistas de su tiempo, Vicente Carducho, en sus Diálogos con la pintura (1633) ni tan siquiera le menciona. Y otros pintores lo menospreciaban acusándole de “saber pintar solo cabezas” y de dejar sus obras “sin terminar”. Tratadistas del siglo XVIII como Mengs, Ponz o el mismo Ceán Bermúdez, aun reconociéndole su singularidad, le juzgan peyorativamente», explica Federico García Serrano, autor del ensayo Velázquez en treinta claves.

En algo tenían razón sus biliosos contemporáneos: no concluía sus obras. Como si les faltase la última mano, la definitiva presión. «Es que pinta el movimiento mismo, de ahí esa sensación de lo inacabado», apunta José Antonio Maravall en Velázquez, el espíritu de la modernidad.

Se adelantó tanto a su tiempo que, durante uno de sus viajes a Italia, pintó de manera subversiva: en el exterior

No le importaba la fama. Antes de ejercer como pintor ya lo era por encima de todos. Para él los palacios eran sepulcros, tal y como recuerda Lope de Vega. La maestría de Velázquez reside en la elegancia de no imponerse a lo que pinta, sino dejar que lo pintado sea. Produce la impresión de una pintura sin esfuerzo, a veces sin dibujo previo, directo, natural. Crea un nuevo personaje sin dramatismo y sin afectación: el héroe cotidiano, fiel a sí mismo. Pinta la veracidad de la vida y de la realidad inacabada. Confía tanto en él que no firma y tres de sus cuadros (los retratos ecuestres de Felipe IV y del conde-duque de Olivares y La rendición de Breda) muestran, en la esquina inferior derecha, lugar reservado a la rúbrica, una hoja en blanco, inventando la anti-firma, consciente de que su estilo y calidad eran valedores de su autoría.

Su arte es espontaneidad, gracia, libertad, riqueza de temas. La verdad de Velázquez es la verdad de la pintura misma. De ahí que en sus cuadros el color casi desaparezca. Sin él, no se entendería la pintura. «Lo que está sucediendo hoy, después del pop art y la era digital, ha sintonizado con todo lo que Velázquez representa de intuición y modernidad. Se ha creado un cosmos velazqueño con vida propia. Ya salió de los museos y está en las calles, en la publicidad y en la memoria colectiva, en la de viejos profesores y en la de los “guiris”, en la gente joven y hasta en los niños que pintan meninas como si pertenecieran al universo de Mickey Mouse», concluye García Serrano.

Tras retratar al rey en la celebración del Tratado de los Pirineos —que sella la paz con Francia—, Velázquez contrajo una fiebre que lo mató. Juana, su esposa, murió una semana después. Pero aquí está él, mirándonos desde la izquierda de su obra más importante, de pie y con la Cruz de Santiago en el pecho, con su misterio impenetrable.

COMENTARIOS