Cultura

‘La broma infinita’ (y más triste)

Más de dos décadas después, ‘La broma infinita’ continúa siendo una de las críticas sociales más celebradas de la literatura: en 1000 páginas, a través del consumo y la «tristeza inherente al capitalismo», es capaz de reflejar con absoluta precisión un universo cada vez más desquiciado.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2023

Artículo

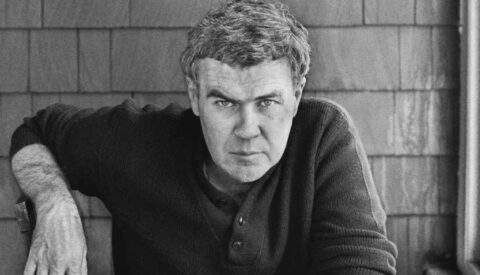

Es el Año de la Ropa Interior para Adultos Depend y nos encontramos en Enfield, Massachussetts. ¿O estamos en medio del Año de la Muestra del Snack de Chocolate Dove? No importa: La broma infinita, donde incluso los años naturales sirven ya de plataforma de anuncio para las empresas, está en ningún lugar (y, a la vez, en todos). La novela total –considerada una de las mejores del siglo XX– escrita por David Foster Wallace, con más de 1.000 páginas y cientos de notas al pie, refleja un país y un universo tan cercanos como desconcertantes. Y lo es a pesar de una retorcida narrativa: un grupo de asesinos canadienses en sillas de ruedas, una organización conocida como la ONAN, una academia de tenis y un centro de rehabilitación se cruzan entre las páginas escritas por el norteamericano.

El absurdo cómico, sin embargo, es un disfraz; tras él, se esconde una crítica especialmente dolorosa: a esa tristeza intangible, ese dolor que martillea el pecho escapando de nuestra conciencia; a esa suerte de campana de cristal de la que Sylvia Plath no fue capaz de escapar. Así lo defendía en una entrevista con Eduardo Lago en el año 2000: «Mi novela es un intento por entender una especie de tristeza que es inherente al capitalismo». Ocho años después, y tras 20 años de medicación –e incluso terapia electroconvulsiva– contra la depresión, David Foster Wallace se ahorcaba en el garaje de su casa en California. Esta oscuridad es omnipresente en su obra. Así se refería a su depresión en un relato inacabado, El planeta Trilafon y su ubicación respecto a Lo Malo: «Imaginaos eso, una enfermedad completamente extendida por todas y cada una de vuestras partículas, incluso por las partes mismas de las partículas. […] Vuestra misma esencia se caracteriza por el único rasgo de la enfermedad; vosotros y la enfermedad sois, como suele decirse, una sola cosa». Palabras que, en retrospectiva, presagiaban la posibilidad de una nueva tragedia literaria y humana.

En La broma infinita, en cambio, esta angustia no es pasiva, como sí ocurre en el relato. Aquí asoma sus colmillos: la angustia se adhiere al consumo como una forma no de disfrute, sino de anestesia; la vida en La broma infinita no se vive, sino que se sufre. No es el tipo de sufrimiento que sostenía Dostoyevski, inherente a la existencia. «Consciente es lo mismo que sufriente. […] Mi conocimiento [consciente] no es armonía, sino disonancia, ya que por su culpa soy desdichado», relataba el escritor ruso en Diarios de un escritor. Es decir: aquel que tiene conciencia, aquel que piensa, sufre. En la novela de Foster Wallace el sufrimiento es artificial, producido por la maquinaria invisible de una sociedad hostil: una donde los vínculos humanos, frágiles de por sí, se han roto casi por completo.

Foster Wallace: «Mi novela es un intento por entender una especie de tristeza que es inherente al capitalismo»

Así lo simbolizan las drogas –y otras sustancias– y los productos de entretenimiento, que salpican cada página de la novela en una u otra forma. Estos últimos, de hecho, encuentran su reflejo en una imagen comprimida en la novela: es el perseguido y temible samizdat o Entretenimiento, una cinta de vídeo capaz de obsesionar a hombres, mujeres y niños, que permanecen pegados a sus asientos hasta la muerte, incapaces de deshacerse de esa superficial sensación de placer eterno.

El sistema, a medio derruir por sus excesos, es tan solo un reino de lo mundano, donde el placer inmediato tapa cualquier horizonte. ¿Pero es realmente placer o, acaso, una compulsión anhedónica en busca del último chute de alegría? Sus habitantes pueden poseerlo todo materialmente, pero en realidad, aterrados, conocen la verdad: no tienen nada; algo que queda aún más en evidencia tras la posesión material: al tenerla entre las manos, su importancia se deshace como polvo. «¿Y si nosotros no podemos elegir resistirnos y optamos por ese placer en vez de vivir?», se pregunta uno de los personajes al respecto del Entretenimiento. El comportamiento compulsivo no es casual: «Hay una cierta desconexión o alienación en la gente. La broma infinita intenta abordar el fenómeno de la adicción, tanto a los estupefacientes como en la acepción originaria de la palabra en inglés, adicción en el sentido de devoción, en un sentido casi religioso», sostenía el escritor dos décadas atrás.

Este consumo se refleja también en internet, una herramienta que «no supone más que una avalancha desmesurada de información y entretenimiento, una acumulación de sensaciones con muy poco criterio a la hora de ayudar al consumidor a elegir, encontrar o discernir entre las opciones que se ponen a su alcance en medio de una vorágine verdaderamente rabiosa de fervor capitalista». A través de las 1000 páginas se observa ese hilo aparentemente inconexo que une las drogas y el consumo: son, simplemente, la forma más eficaz –el estadio superior– de evadir la realidad, frente a otro tipo de consumo; una realidad que no es vivida, sino sufrida. Y también la forma más inmediata de placer. Una clase de alienación que se observa en cada uno de los personajes que, desconcertados, como si conocieran la carencia de sentido final, parecen vagar entre el humor alicaído y corrosivo de la narración.

Algo similar a este vínculo angustioso sostenía Mark Fisher –quien también se suicidaría en 2017– en Realismo capitalista: «Existe una clara relación entre el realismo aparente del depresivo, con sus expectativas tremendamente bajas, y el realismo capitalista [aquel reflejado en el acrónimo TINA: There Is No Alternative]». Una angustia que se caracteriza, además, por la privatización del sufrimiento; es decir: como si el sufridor, en cierto modo, lo hiciera de forma espontánea e individual, sin vínculos con la sociedad y los factores económicos y culturales que le rodean. Como si, de nuevo, los lazos colectivos fueran frágiles. Una espiral kafkiana de la que parece imposible salir. Infinita o no, lo cierto es que se puede defender que la broma continúa: los trastornos mentales, al fin y al cabo, continúan agravándose en una sociedad que apenas ha cambiado.

COMENTARIOS