Biografía de la inhumanidad

El filósofo José Antonio Marina explora a través un recorrido histórico-cultural en ‘Biografía de la inhumanidad’ (Ariel) las mayores crueldades de nuestra historia que, en su momento, se aceptaron como una especie de destino implacable para la especie «inhumana».

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2021

Artículo

Frente a los pesimistas históricos, he defendido que hay una línea de progreso en la humanidad. Frente a los optimistas acérrimos, sostengo que ese progreso no es lineal. Fantasmas que creíamos vencidos retornan. El proceso de humanización fue ridiculizado por pensadores totalitarios. Carl Schmitt, un jurista próximo al nazismo, rechazó lo que consideraba una concordia castradora: «Quien dice ‘humanidad’ quiere engañar. Querer renunciar en nombre de la ‘humanidad’ a la disposición para la lucha y la guerra significa incitar al enemigo a la agresión. Quizá se haga una mejor aportación a la ‘humanidad’ trabajando en una cultura empeñada en cultivar y disciplinar la guerra. Y esto requiere una comprensión adecuada de la distinción entre amigo y enemigo».

Los horrores que creíamos desaparecidos vuelven a emerger, lo que favorece la tesis de que en el fondo de los hombres civilizados continúan latiendo impulsos violentos. Los ejemplos son numerosos. Los casos de «limpieza étnica» que se han visto en el siglo XX no hacen más que prolongar las persecuciones realizadas a lo largo de la historia para aniquilar a los humanos a los que se consideraba una amenazadora fuente de «contaminación». Como ha señalado Barrington Moore en Pureza moral y persecución en la historia, esto constituyó el eje central del fascismo, del comunismo y del patriotismo imperial japonés.

La tortura también ha vuelto. Edward Peters, después de contar su desaparición en los códigos del XVIII y del XIX, advierte que en el siglo XX reapareció. En enero de 1939, Stalin envía un telegrama al Comisariado del Pueblo para Interior indicando que «la opresión física deberá ser ejercida obligatoriamente contra los enemigos conocidos y obstinados del pueblo como método justificable y apropiado». En junio de 1942, Heinrich Himmler emitió una orden autorizando lo que llamó «tercer grado» en los interrogatorios. «Solo puede ser usado contra comunistas, marxistas, testigos de Jehová, saboteadores, terroristas, miembros de movimientos de resistencia, elementos antisociales o refractarios, o vagabundos polacos o soviéticos. En todos los otros casos es necesaria la autorización preliminar. En 1957 se supo en Francia que sus tropas estaban perpetrando torturas en Argelia. En 1958, Henri Alleg, director del periódico Alger républicain, lo denuncia en su libro La question, prologado por Jean-Paul Sartre. ¿Cómo había llegado Francia a hacer eso? Sartre lo planteó con dureza: «En 1943, en la rue Lauriston [el cuartel general de la Gestapo en París] había franceses que gritaban en la agonía y el dolor; toda Francia podía oírlos. En esos días el resultado de la guerra era incierto y no queríamos pensar en el futuro. Solo una cosa parecía imposible en cualquier circunstancia: que un día personas actuando en nuestro nombre harían gritar a otros hombres».

«El hombre puede temer a muchos peligros inventados: a los fantasmas, a las supersticiones, a los tabúes»

Los militares argentinos utilizaron la tortura «según la escuela francesa», como documentó Marie-Monique Robin. Después del derrocamiento de la dictadura de los coroneles en Grecia en 1975, Amnistía Internacional publicó el detallado informe La tortura en Grecia: el primer juicio a los torturadores. En 1971, casi dos décadas después de las revelaciones sobre la tortura en Argelia, el general Jacques Massu publicó sus memorias sobre la guerra argelina con el título La vraie bataille d’Alger (La verdadera batalla de Argel). En él, Massu defendía la tortura sobre la base de que las circunstancias particulares exigían su uso y que la necesidad militar lo imponía. Se acuñó una nueva palabra, massuisme, para designar a los torturadores que se consideran servidores responsables del Estado.

¿Qué tipo de persona es un torturador? Alec Mellor, en Je denonce la torture, menciona un documento atribuido a un oficial francés sobre cómo se debería aplicar una tortura «humanitaria». En él se exige que no la lleven a cabo sádicos, sino oficiales responsables, lo que implica que todo el mundo puede convertirse en un torturador. Esa fue la conclusión a la que llegó Zimbardo, después de su estudio sobre la «obediencia a la autoridad», y también la conclusión de Arendt tras el juicio de Eichmann. Es también la tesis de la mayor parte de los expertos en «atrocitología», quienes insisten en que, si se considera que la violencia extrema está provocada por personalidades monstruosas, psicopáticas, no comprenderemos lo abismático del asunto. Lo que sí parece cierto, y es lo que vamos a estudiar, es que las personas socialmente bien integradas siguen un proceso de deshumanización antes de convertirse en protagonistas del horror. Así ocurre en el caso de la tortura.

Por ejemplo, en la Grecia de los coroneles se seguía un protocolo de adaptación. Comenzaba por un adoctrinamiento político intenso acerca de los peligros que suponía el enemigo para ellos y para sus familias. Después se ofrecía la integración en un cuerpo de élite, con rango y sueldo superiores. Había a continuación un entrenamiento especial en condiciones de disciplina muy dura, tras el cual se pasaba a trabajar en cárceles o en contacto con personas peligrosas, donde se iban acostumbrando a asistir a castigos severos. Por último, se los amenazaba con que, si no estaban dispuestos a torturar, se les retirarían sus privilegios. Esto hace pensar que la teoría del «barniz moral» es verdadera y que, con el condicionamiento adecuado, todo el mundo puede llegar a ser un asesino. Pero es evidente que hay personas que rechazan ese cambio, que resisten a dejarse deslizar por el tobogán de la inhumanidad. ¿Cuál es su estructura psicológica y moral?

Sartre plantea una tremenda pregunta: «De pronto, el estupor se convierte en desesperación; si el patriotismo nos ha precipitado en la deshonra; si no hay ningún precipicio de inhumanidad al que las naciones y los hombres no se arrojen, entonces, ¿por qué nos tomamos tanto trabajo para llegar a ser, o seguir siendo, humanos?». Desde el Panóptico vemos algunas características del ser humano de las que pueden derivarse comportamientos buenos o malos, benefactores o criminales, y que la orientación hacia uno u otro depende de la fuerza de los tres factores que ya hemos indicado: sentimientos compasivos, asimilación de normas morales e instituciones legítimas y eficaces que favorezcan los buenos comportamientos. Cuando fallan se producen colapsos (Zusammenbruch), como indicó Norbert Elias.

«La moralidad está en el origen de nuestros logros, pero personas motivadas por una causa moral han infligido terribles sufrimientos»

Si pretendemos comprender los comportamientos atroces, debemos remontarnos al origen de la acción, a las motivaciones humanas. En los casos de violencia extrema pueden influir el miedo, el deseo de venganza o el odio. Por ejemplo, en el caso de una guerra es muy difícil librarse de la maquinaria burocrática militar que se pone en marcha sin ser encarcelado o ejecutado. Pero en este capítulo me interesan otras motivaciones más complejas y ambivalentes, que impulsan a la creación o a la destrucción. Llevan a la civilización o provocan su colapso. Siguen, pues, la ‘Ley del doble efecto’. La inteligencia inventa herramientas (efecto bueno) y puede utilizar el dolor ajeno como una herramienta más para conseguir sus fines (efecto malo). Aparece así la crueldad.

El sentimiento de pertenencia a un grupo fue necesario para asegurar la convivencia y fomentar la generosidad (efecto bueno), pero también condujo al enfrentamiento con otros grupos y a guerrear (efecto malo). El patriotismo es fuente de generosidad (efecto bueno), pero también de violencia (efecto malo). Las religiones han sido grandes impulsoras de la compasión (efecto bueno), pero también han desencadenado odios, persecuciones y masacres (efecto malo). La moralidad está en el origen de nuestros logros (efecto bueno), pero personas motivadas por una causa moral han infligido terribles sufrimientos a seres humanos (efecto malo). Somos, pues, seres adversativos. Todas nuestras capacidades tienen un pero, una posible contraindicación, un efecto no querido.

Nuestro mundo afectivo –emociones y deseos– está en el origen de la acción. En parte está preprogramado y en parte, culturalmente moldeado. El miedo responde al peligro y cada especie huye ante amenazas genéticamente definidas. El conejo no tendría tiempo de aprender a huir de su depredador, moriría antes de conseguirlo. Necesita, pues, nacer conociéndolo, igual que sabe lo que debe comer o cómo aparearse. Pero el hombre puede temer a muchos peligros inventados, irreales: a los fantasmas, a los dioses, a las supersticiones, a los tabúes. Estos miedos se basan en creencias previas. Solo evitaré cruzarme con un gato negro si creo que da mala suerte. Como veremos, el odio, que es un gran provocador de atrocidades, tiene un aspecto cognitivo. Se basa en una imagen previa del «objeto odiado»: el judío, el hereje, el enemigo, etc. La profundidad de esas creencias va a determinar la resistencia o la vulnerabilidad a la presión deshumanizadora.

Compartimos con nuestros antepasados animales algunos de esos rasgos: sobrevivir, reproducirnos, huir del dolor. Pero nuestra inteligencia ha prolongado esos deseos fisiológicos con otros simbólicos. Las acciones no solo están guiadas por premios naturales, sino por premios inventados. Escalar una montaña puede ser un gran incentivo, o morir por la patria, o tener muchos likes en Internet. Tomás de Aquino lo expresó con una frase certera: «Las necesidades físicas son finitas. Las necesidades intelectuales son infinitas». En este caso, están suscitadas por ideas o creencias previas, encargadas de configurar el «objeto del deseo».

[…]

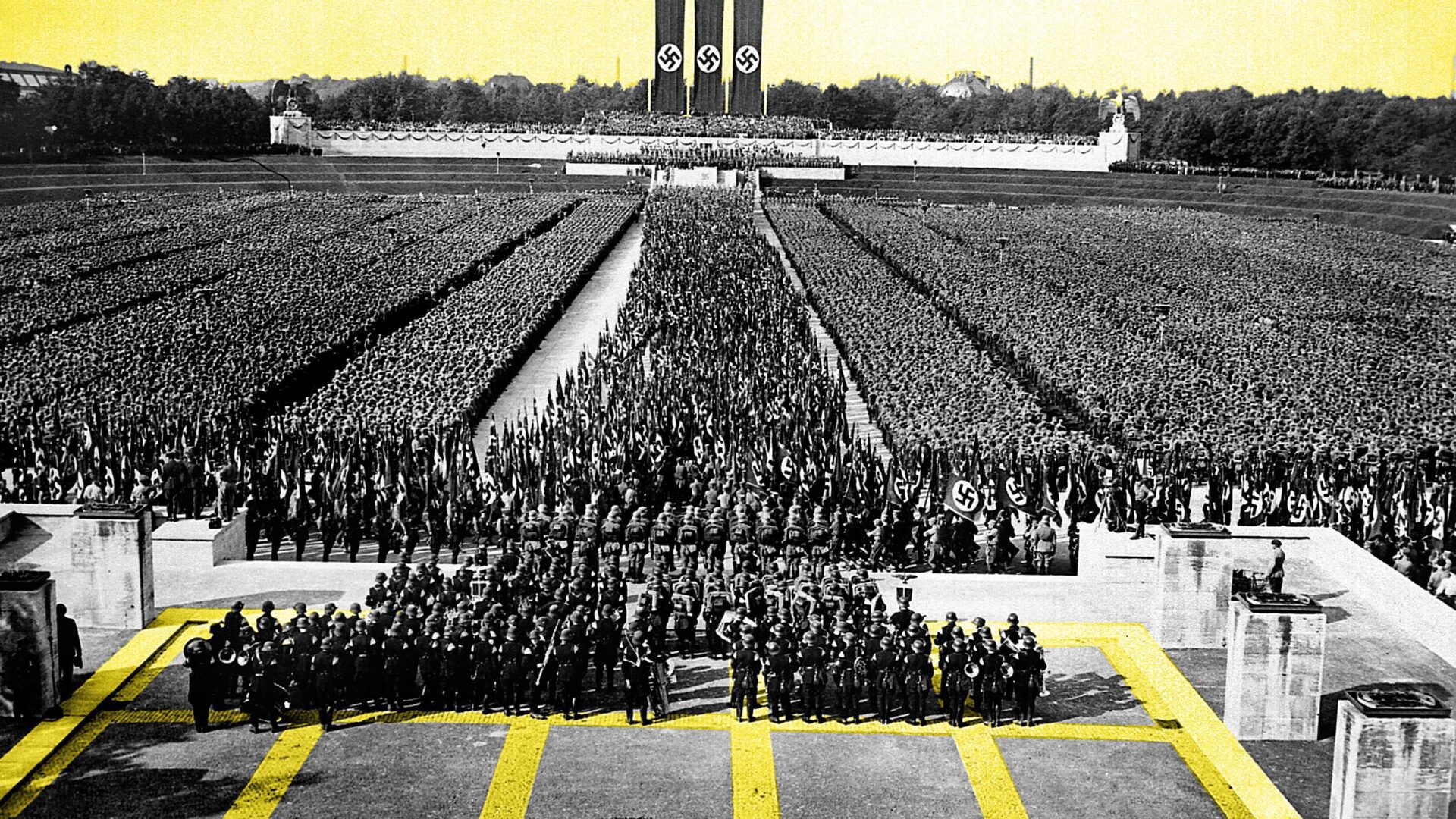

La inquietud, el deseo de participar en tareas grandes, el afán de superación, facilitan el éxito de retóricas que animan a proyectos colosales y dan sentido a la marcha. Eso lo han entendido muy bien todos los líderes carismáticos. Hitler sabía que «los seres humanos no solo desean comodidad, seguridad, pocas horas de trabajo, higiene, control de natalidad y, en general, sentido común; sino que también desean, al menos de forma intermitente, lucha y autosacrificio, por no hablar de tambores, banderas y desfiles de lealtad».

Johannes Hassebroeck, comandante del campo de Gross Rosen, agradeció lo que le enseñaron las SS: «No entendíamos lo que sucedía a nuestro alrededor, todo estaba demasiado mezclado. Las SS nos ofrecieron una serie de ideas simples que podíamos entender, y en ellas creímos». La precariedad de nuestra situación se debe a que esos deseos que he mencionado –el afán expansivo, la exploración, el ansia de zarpar, el gusto por lo superfluo, la competitividad, el ímpetu por la superación, la pasión– han sido grandes motores de la evolución humana. Resulta difícil imaginar lo que habría sido de nuestra especie si no hubiera sentido tan intensamente esas necesidades. Tal vez viviríamos como los grupos nómadas que constituyeron la forma primera de convivencia.

El problema que se nos plantea de cara al futuro es si, conociendo que los efectos de esos deseos pueden ser nefastos, debemos intentar eliminarlos o si, sabiendo que su ambivalencia depende de las creencias que los orientan, se trata de cambiar estas. En las páginas que siguen vamos a estudiar su deriva negativa, el descenso a los infiernos. El deslizamiento hacia la inhumanidad se da en tres etapas: la perversión de los sentimientos, la desconexión moral, la corrupción de las instituciones. Vamos a hacer una excursión espeleológica a lo más oscuro del ser humano.

Este es un fragmento de ‘Biografía de la inhumanidad’ (Ariel), de José Antonio Marina.

COMENTARIOS