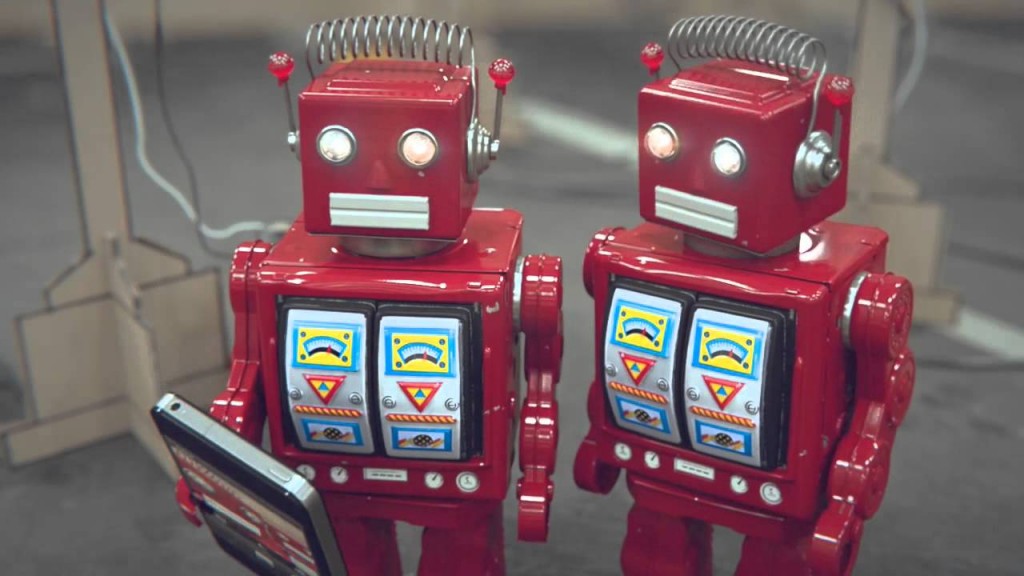

Obsolescencia programada: los límites del progreso

¿Sabías que hace apenas dos décadas la vida útil de un electrodoméstico oscilaba entre los diez y los doce años, y hoy la duración media se sitúa en los siete?

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2016

Artículo

Mientras que hace veinte años la vida útil de un electrodoméstico oscilaba entre los diez y los doce años, hoy la duración media está entre los seis y los ocho, según datos del Comité Económico y Social Europeo (CESE). ¿La culpable? La obsolescencia programada, una práctica relacionada de forma muy directa con un modelo productivo que busca el beneficio económico por encima de todo. Aunque sólo algunas empresas la apliquen, la obsolescencia programada repercute negativamente en toda la industria.

Cuando hablamos de obsolescencia nos viene enseguida a la cabeza la técnica. Puede ocurrir que al averiarse una parte de un electrodoméstico este se estropee por completo al no poderse reparar la parte dañada, como ocurre cuando la batería está soldada al aparato. También puede darse el caso de que se inutilice un producto por incompatibilidad con versiones o actualizaciones posteriores, como en productos informáticos. En otras ocasiones, se produce de forma indirecta al no disponer de piezas de recambio o accesorios; es el caso de las baterías o los cargadores de móviles.

Pero acortar concienzudamente el ciclo de vida de un producto con el único objetivo de aumentar las ventas en esa carrera por el crecimiento continuo no nos lleva a ninguna parte. Ante esta constatación, los consumidores pierden confianza y las empresas que no utilizan esta práctica sufren una competencia desleal que dificulta su actividad.

Sin olvidar las consecuencias sobre el medioambiente: disminuir la vida últil de los productos supone consumir más recursos, generar más residuos y, consecuentemente, contaminar más. En 2012 se generaron en Europa 10 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, un volumen que podría alcanzar los 12 millones en 2020 según estimaciones del CESE. Muy a menudo la falta de infraestructuras hace que estos residuos terminen siendo exportados de forma ilegal a regiones del mundo en las que los vertidos se realizan a menor coste y sin las medidas adecuadas de seguridad, resintiéndose la salud de la población.

También dentro del ámbito de la salud podemos encuadrar otro tipo de obsolescencia, quizá menos conocida, la que reduce de forma artificial la fecha de utilización de productos alimenticios. Las empresas indican fechas más cortas, bajo expresiones como fecha de consumo preferente o límite para la utilización óptima, de carácter puramente indicativo, aunque los alimentos reúnan todavía la calidad necesaria para ser consumidos en fechas posteriores.

El preocupante lema de nuestra sociedad «comprar, usar y tirar» se simplifica aún más y pasa a ser «comprar y tirar». Es lo que llamamos obsolescencia psicológica, que ejerce una presión para comprar con más frecuencia el mismo producto. En este caso no se manipula el producto para que deje de funcionar, se manipula al propio consumidor para que lo renueve innecesariamente.

El mercado laboral también sufre el impacto de la obsolescencia. El aumento de la producción a bajo coste hace que las condiciones laborales pasen a segundo plano. La deslocalización de las empresas generaliza la explotación de mano de obra en países en desarrollo, donde las condiciones dignas de trabajo son prácticamente inexistentes.

Ante un problema de tanto calado, una sociedad y por tanto una economía que quiere ser justa tiene que trabajar en favor de las personas. La información y concienciación de los consumidores es básica. Informar de forma clara del impacto producido en el medioambiente y explicar de forma sencilla conceptos como ciclo de vida del producto o huella ecológica son esenciales para crear consumidores concienciados y críticos con estas prácticas tan peligrosas.

Pero por muy concienciados que estén los consumidores nada se puede hacer si no existe una legislación que los apoye. Establecer una garantía de 10 a 20 años dependiendo del aparato como norma europea aplicable a todos los productos consumidos en la Unión sería una posible actuación que el CESE proponía ya en 2012. También el establecimiento de un etiquetado que indicara la duración de vida o el número de utilizaciones de los productos, o que informase de forma clara y veraz de los límites para el consumo de productos alimenticios.

Las empresas son otro actor importante en este problema. Necesitan recuperar la confianza de los consumidores afectados por averías prematuras. Su compromiso en facilitar las reparaciones se debe concretar en disponer del suficiente stock de piezas de repuesto. Así se posibilitaría el resurgimiento de las empresas de reparación que pueden proporcionar empleo estable ya que son difíciles de deslocalizar. También es necesaria su implicación en reciclaje y reutilización de sus productos. Las consecuencias de la obsolescencia programada son globales, nos afectan a todos, pero está en nuestras manos poder combatirla. Empresas, ciudadanos y legisladores tienen la última palabra.

COMENTARIOS