La nueva carrera espacial

Aunque lo ideal sería que en el espacio los intereses privados y los públicos tuvieran una relación simbiótica, esto está lejos de ser así. La saturación de las órbitas óptimas para la colocación de satélites y la generación de basura espacial son los problemas más inmediatos.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

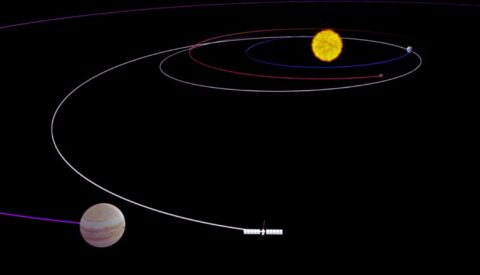

El pasado 16 de enero, con escasas horas de diferencia, despegaban desde Estados Unidos los cohetes de dos empresas destinadas a competir entre ellas: el New Glenn, de la compañía Blue Origin, y Starship, el lanzador más grande jamás creado y propiedad de la empresa SpaceX. Fueron vuelos de prueba con un éxito parcial, ya que distintas etapas de ambos cohetes resultaron destruidas durante su reentrada a la atmósfera. Pero esto quedó en segundo plano ante la carga simbólica de los lanzamientos, que llevó a muchos comentaristas a repetir que la actual carrera espacial no es entre Estados, sino entre empresas privadas.

Esto, no obstante, es una simplificación de la realidad. Al igual que la primera carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, la actual sigue siendo entre Estados, principalmente EE.UU., China y la Unión Europea. Pero como apunta un informe del Foro Económico Mundial, los gobiernos «están fomentando la actividad espacial privada para promover sus reclamaciones territoriales [en el espacio] o para impulsar el desarrollo de empleos de alto valor añadido».

Que en la actualidad el diseño y fabricación de cohetes cada vez más potentes y sofisticados esté en manos de la iniciativa privada es fruto de una serie de causas lógicas. Entre ellas está, por supuesto, la de haberse beneficiado indirectamente de medio siglo de enormes inversiones públicas en investigación y desarrollo de tecnología espacial, cuando esta era demasiado cara como para que las empresas privadas tuvieran suficiente músculo financiero para desarrollarla. Menos aún sin verse motivadas a ello por el elevadísimo riesgo al que se exponían para recuperar la inversión.

El panorama ha cambiado desde finales del siglo pasado. Lentamente, la tecnología de lanzadores espaciales ha dejado de ser un problema conceptual y las innovaciones técnicas en el diseño de cohetes ahora son abordadas con relativa facilidad por unas empresas privadas inundadas de capital, fruto de ver un retorno relativamente seguro de sus inversiones. Pero que el espacio sea finalmente rentable para el sector privado no quiere decir que las principales empresas del sector hayan robado el protagonismo a los Estados en la actual carrera espacial.

En el contexto estadounidense, empresas como SpaceX o Blue Origin dependen en buena medida de la adjudicación de multimillonarios contratos gubernamentales para su supervivencia a medio plazo. A modo de ejemplo, Artemis, el programa de la NASA para regresar a la Luna en los próximos diez años, contará con los lanzadores y módulos de aterrizaje de ambas empresas. En el plano internacional también es evidente el interés de los Estados por el acceso al espacio y su comercialización. De las 40 agencias espaciales nacionales que existían en el año 2000, se ha pasado a más de 75 en la actualidad. Además, según informa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 23 países (entre ellos España a través de la empresa PLD Space) tienen proyectos nacionales de lanzadores y 13 están desarrollando estaciones espaciales.

Más de 20 países tienen proyectos nacionales de lanzadores y 13 están desarrollando estaciones espaciales

En cuanto a las empresas privadas, más allá de las misiones a la Luna (sobre Marte en realidad hay poco concreto todavía), tienen mucho dinero que obtener en el espacio, principalmente a través del lanzamiento de satélites. A su vez, esto repercutirá en la economía terrestre en su conjunto. La consultora McKinsey estima que la comercialización del espacio tendrá un impacto de unos 1,8 billones de dólares para el año 2035, siendo las telecomunicaciones, la logística, el transporte, la defensa y la industria agroalimentaria algunos de los sectores más beneficiados.

Lo ideal sería que en el espacio los intereses privados y los públicos tuvieran una relación simbiótica en la que se necesitasen sin perjudicarse. Lamentablemente, esto está lejos de ser así. Los problemas más preocupantes e inmediatos es la saturación de las órbitas óptimas para la colocación de satélites y la generación de basura espacial. Según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, desde que comenzó la carrera espacial el pasado siglo han sido puestos en órbita más de 17.000 satélites, y se estima que a lo largo de la próxima década llegarán a lanzarse otros 100.000.

La comercialización del espacio tendrá un impacto de unos 1,8 billones de dólares para el año 2035

De esos 17.000 satélites, la Agencia Espacial Europea (ESA) calcula que alrededor de 13.200 siguen en el espacio, de los que unos 2.100 ya son basura espacial. También sostiene que hay más de un millón de fragmentos de basura espacial de 1 a 10 centímetros capaces de destruir satélites en colisiones fortuitas. El peor de los escenarios sería un efecto en cascada (el conocido como Efecto Kessler) por el cual la basura espacial generase todavía más basura espacial. La ESA ha sido clara: «Si los actuales comportamientos y tendencias en órbita continúan, órbitas regionales cruciales llegarán a ser completamente inutilizables». La agencia europea ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas para mitigar la generación de más basura espacial, pero la ausencia de una postura global común para abordar el problema, en contraste con el aumento previsible de satélites en un futuro próximo, llevan a pensar que al menos en el medio plazo este problema se incrementará.

¿Posibilidad de regulación espacial?

La regulación de las actividades de las empresas privadas en el espacio es otro punto que también avanza muchísimo más despacio que la tecnología. Actualmente, las compañías privadas se rigen principalmente por sus respectivas leyes nacionales, ya que el único marco a nivel global es el Tratado del Espacio Exterior, que entró en vigor en 1967 para evitar la proliferación nuclear y que ya no responde a la realidad actual. Por ejemplo, no contempla la comercialización del espacio ni tampoco a las empresas como actores relevantes.

A priori pudiera parecer que la ausencia de una regulación global es buena desde el punto de vista empresarial, que no se verían sujetas a exhaustivas rendiciones de cuentas. Pero en un ecosistema que cada vez estará poblado por más agentes privados y estatales esto está lejos de ser así porque se carecería de algo muy importante: la seguridad jurídica para desarrollar una actividad comercial con normalidad. El propio informe del Foro Económico Mundial aboga por la creación de un organismo internacional que como mínimo regule el lanzamiento y puesta en servicio de satélites, así como el tráfico espacial. La idea es tratar de evitar que el espacio se convierta en una versión moderna del Salvaje Oeste.

COMENTARIOS