Las etapas de la vida del ser humano, explicadas por un filósofo

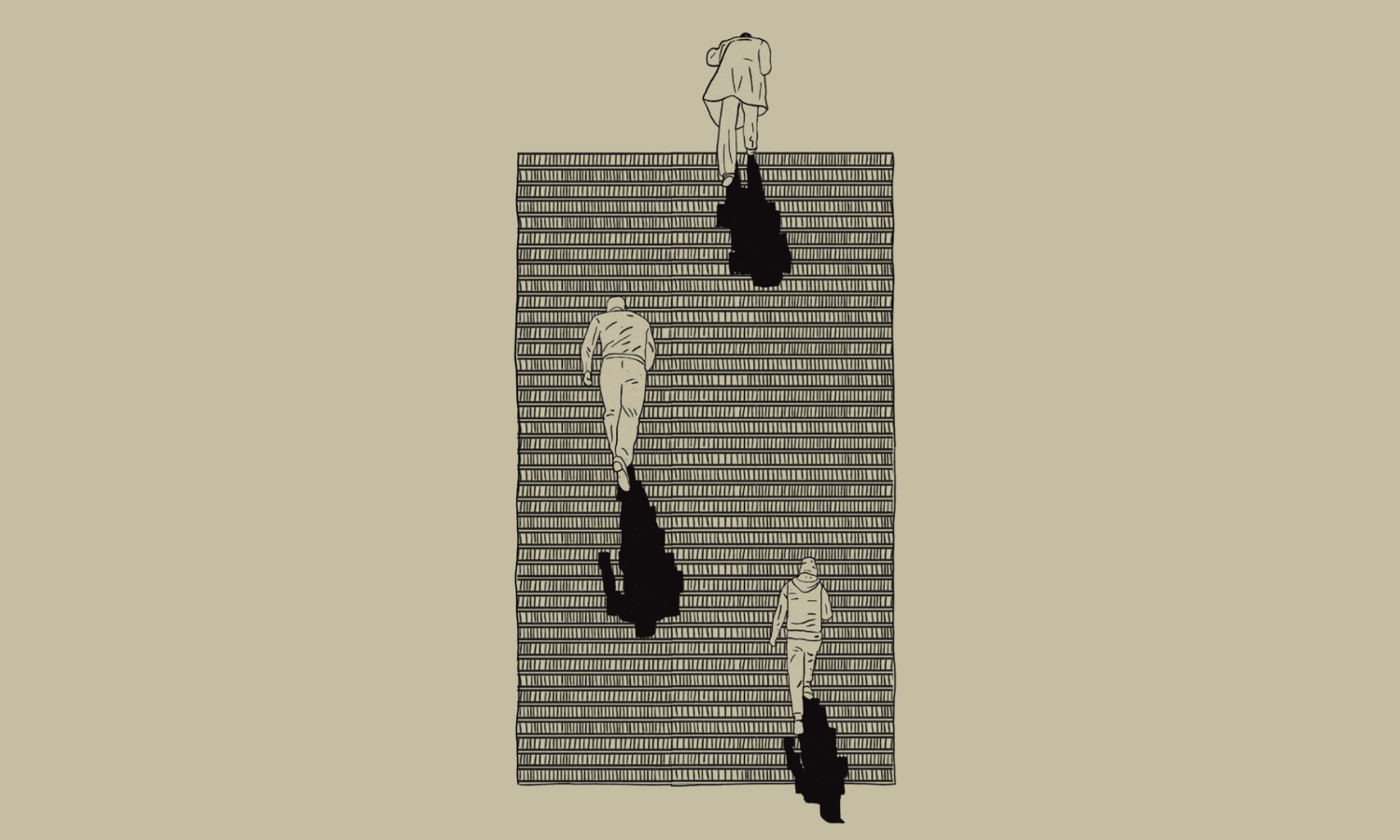

Una mirada filosófica a los ciclos de la vida, a esa sucesión de cambios de espacio y de tiempo que vivimos con los años, desde el juego infantil descronologizado o el enamoramiento típico de la adolescencia hasta la epifanía de la madurez.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2024

Artículo

En una obra aún poco atendida, La caída en el tiempo, publicada por vez primera en 1964, Emil Cioran describe una particular «fractura» ontológica que anida en lo más hondo del corazón humano. En dicho texto escribía el pensador rumano que, cuando fuimos desterrados del Paraíso, nos convertimos inmediatamente en una «fisura del ser», pues en ese instante caímos en la cuenta de que somos mortales. Nos transformamos en seres temporales. Desde aquel momento, asegura Cioran, quedamos transmutados en «el gran tránsfuga del ser», en «materia lastimada» y «carne aullante».

Por tanto, nuestra historia es la de un ser limítrofe que se mueve entre el Paraíso (atemporal) y la Historia (cronológica), entre la imposible recuperación de la trascendencia arrebatada y la necesidad de habitar la doliente inmanencia. «Carne y hueso» que aspira al Uno, en expresión unamuniana. Somos el ser del límite, el transeúnte del Ser: el morador de los umbrales.

Por su parte, en una memorable entrada de su diario, la escritora argentina Alejandra Pizarnik se preguntaba: «¿Cómo colmar esta carencia de infinito?». No somos sino una herida, «el signo de la carencia», aseguraba la poeta. Y confesaba en los mismos días: «Es como si fuera una fuga» (febrero de 1958). A modo de eco, resuenan aquí las palabras de Séneca en De brevitate vitae: «Pasáis la vida como si siempre fuerais a vivir; nunca se os ocurre pensar en vuestra fragilidad. Jamás tenéis en cuenta la cantidad de tiempo que ya pasó: lo gastáis como si dispusierais de un caudal interminable».

Nuestra historia es la de un ser limítrofe que se mueve entre el Paraíso, (atemporal) y la Historia (cronológica)

De que el tiempo es nuestro elemento constitutivo da muestras muy claras, por ejemplo, la quiebra del espacio temporal del juego infantil. Cuando somos pequeños, nuestro tiempo pende del tiempo de los adultos. Cuando un niño juega, olvida nuestra historia de enraizamiento en el tiempo. El juego nos descronologiza, descoyunta y disloca nuestra experiencia cronológica. El juego nos sumerge en una vivencia muy característica, que los griegos llamaban aión (αἰών): cuando somos niños y jugamos, nuestro modo de vivir (βιοζ) transfigura la existencia propiamente humana, es decir, temporal (ζωή), en el espacio propio de lo sagrado (τὸ ἱερόν), es decir, de lo extemporáneo. Por tanto, el juego es lo que nos pone a salvo —de sentir el peso— del tiempo devorador. También el enamoramiento, que a fin de cuentas ocurre en el tiempo, se materializa sin embargo en un momento oportuno (καιρός) que nos transmite la sensación de permanecer al margen del tiempo.

Por eso, cuando la pasión propia del enamoramiento cesa (y, en general, cuando cualquier apasionamiento se ve aplacado), volvemos a retomar nuestro paseo por la veredas regidas por el imperio de Cronos, y decimos entonces que «el amor hay que cuidarlo» —justamente, porque lo que se da en el tiempo está entregado, por definición, a desvanecerse y, por ello, requiere de cuidados que lo sostengan con vida—. De los enamoramientos de la adolescencia (en uno de sus sentidos, adolere significa quemar, y quemados, esto es, exaltados es como permanecemos, en efecto, durante este periodo de la vida) transitamos al amor adulto (adultus, etimológicamente, el ya criado: o lo que es lo mismo, el que vive en el participio, en lo ya hecho, en un tiempo de asentamiento).

Solo a las divinidades les cabe pensar en un-tiempo-que-no-pasa, en una visión eternizante del presente donde no hay lugar para el pasado y el futuro sino que todo es contemplado desde el prisma excelso de lo que no conoce la finitud y la muerte. Es conveniente recordar aquí las palabras de Aquiles en su aparición en la Odisea (Canto XI): «No me elogies la muerte, ilustre Odiseo. Preferiría ser un bracero y ser siervo de cualquiera, de un hombre miserable de escasa fortuna, a reinar sobre todos los muertos extinguidos». Un fragmento que contrasta con la muy célebre fórmula de John Milton en The Lost Paradise (1667, Libro I): «Mejor es reinar aquí [en el Infierno] que servir en el Cielo». Pues, a juicio de Lucifer, que es quien profiere estas palabras, la libertad nos concede un tiempo enriquecedor, único, iluminado (luciferino) por emancipado: se trata del tiempo propio, del que disponemos para nosotros mismos, y que podríamos identificar con la madurez en la vida del ser humano.

La madurez es el tiempo de saber elegir el instante adecuado, la tesitura idónea para actuar

Se ha dicho que los griegos hablaban de kairós: el momento adecuado en el que se da una revelación, el instante propicio para llevar a cabo lo que debemos. La madurez es el tiempo de saber elegir el instante adecuado, la tesitura idónea para actuar. Es «el tiempo debido», el tiempo de la «conclusión esperada». Y solo por aquello que nos recuerda Aquiles, porque hay un momento para la muerte, hay un momento para lo debido: para la libre elección (προαίρεσις). Los dioses no tienen kairós; son pura eternidad, puro aión. Toda oportunidad es buena porque las oportunidades son innumerables, inacabables. Nosotros, al contrario, contamos con una vida finita en un contexto finito, cronológico: de ahí lo bello del kairós. Es en él, en la plenificación del instante, cuando ascendemos a la mirada de la eternidad. Lo que los escolásticos llamaron nunc stans: un presente que nos eterniza. Es la epifanía de la madurez, de lo escogido libremente.

Al fin, en la última etapa de la vida —cada vez más postergada, cada vez más sujeta a la longevidad en nuestros días—, habría que desear desembarazarse de lo superfluo, de lo contingente, de los deseos por los que nos hemos visto arrastrados a causa de nuestra naturaleza desviada, escindida. Y poder decir, en definitiva, con Plotino en sus Enéadas (I, 4, 15-18): «Pero ¿cuál de las cosas humanas es tan grande que no haya de ser desdeñada por quien se ha remontado por encima de todas ellas y no depende ya de ninguna de las de acá abajo?». Tal es la Belleza que los Hados nos conceden, «no perder el albedrío en medio de estos dolores», seguir en posesión de una libertad interior «como la luz dentro de una linterna mientras fuera sopla fuerte el viento huracanado en plena tempestad», ya que «este universo es de tal naturaleza que no hay más remedio que sobrellevar tales males y atenerse a ellos». Y, sugiere Plotino, no debemos preocuparnos porque, de ser tales sufrimientos excesivos, como esgrimió el siempre joven Epicuro, «se nos llevarán».

Qué hermosa se hace entonces la metáfora de exhalar el alma, de quedar exánimes: al dar el último suspiro, pensaba el pueblo griego, también el cuerpo quedaba despojado del alma. Para, así, recuperar la libertad perdida en nuestro destierro. Quizá no para regresar al Paraíso, donde aguardaría acaso otro tipo de servidumbre (como sospechaba el Lucifer de Milton), sino para, al fin, alcanzar la perspectiva de lo eterno (aidion): de lo que solo está reservado para quien mora más allá del Tiempo.

COMENTARIOS