Opinión

Sobre la prisión perpetua

El profesor Enrique Castaños se opone absolutamente a la pena de muerte y reflexiona sobre la presión permanente en casos tan atroces como el de los dos niños de Córdoba.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2012

Artículo

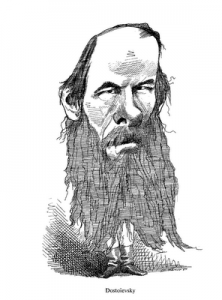

En pleno periodo constituyente, el 14 de septiembre de 1977, me publicaron una carta al director en el diario madrileño El País, en la que me pronunciaba rotundamente en contra de la pena de muerte, opinión que sostengo invariablemente en los mismos términos en la actualidad. Quiero decir, que mi oposición a la pena capital se extiende a todos los supuestos, por execrable y monstruoso que sea el crimen cometido, y a pesar de los agudos conflictos morales que esta convicción provoca en la conciencia humana individual, sobre todo ante determinados delitos especialmente repugnantes y contrarios a la dignitas hominis. En aquella ocasión, me apoyaba sobre todo en una opinión de Helmut Coing, el ya desaparecido catedrático de la Universidad de Frankfurt del Meno, quien en sus Fundamentos de Filosofía del Derecho (Barcelona, Ariel, 1961) decía lo siguiente: «La pena de muerte es inadmisible. La pena de muerte aniquila al delincuente, y el Estado no tiene ningún derecho a aniquilar vida humana, pues con ello el hombre quedaría sacrificado a la consecución de fines estatales. La pena de muerte está en contradicción abierta con la idea del Derecho. Hay que luchar por su supresión». Menos de dos años después de la publicación de aquella carta, la lectura de El idiota, la inmortal novela de Dostoyevski, me reafirmó, creo que para siempre, en aquella opinión juvenil, sobre todo por lo que, en dos lugares distintos del comienzo de la primera parte de la extensa narración (capítulos II y V), dice el príncipe Mischkin sobre la pena de muerte, primero a un simple lacayo, y después a cuatro personajes femeninos de la misma familia, entre ellos la angelical y sublime Aglaya Ivánovna. Las palabras de Mischkin —que, junto a la circunstancia autobiográfica de un espeluznante episodio de la vida del propio novelista, hallan su convicción moral y su energía espiritual en el hecho de haber presenciado el protagonista, casi involuntariamente, una ejecución mediante el procedimiento de la guillotina en la ciudad francesa de Lyon— son de tal hondura metafísica, de tan escalofriante penetración en el horror y el espanto de esos «cinco minutos» inmediatamente anteriores a la separación definitiva de la cabeza del cuerpo, en los que se sabe «de fijo», sin margen ninguno de error, que uno va a entrar en un lugar desconocido, sea la nada o la eternidad, que no creo que exista un alegato más profundo y convincente en contra de ese acto aterrador, indescriptible e innombrable, en el que el hombre se enfrenta definitivamente a su destino y conoce de pronto todas las certezas, todo lo que hay que saber (la traducción que leí entonces y he vuelto a releer después es la imponderable de Rafael Cansinos Asséns).

Al mismo tiempo, siempre me ha llamado también poderosamente la atención que un hombre al que tanto admiro, uno de los cuatro, seis u ocho hombres que más admiro de toda la Historia de la especie humana, Manuel Kant, a pesar del extraordinario rigor filosófico, de la insuperable precisión terminológica y de la estricta moralidad de los argumentos esgrimidos, defienda, no en la Fundamentación, sino en La metafísica de las costumbres (Madrid, Tecnos, 1989), la pena capital para casos de asesinato: si una persona «ha cometido un asesinato, tiene que morir. No hay ningún equivalente que satisfaga a la justicia. No existe equivalencia entre una vida, por penosa que sea, y la muerte; por tanto, tampoco hay igualdad entre el crimen y la represalia, si no es matando al culpable por disposición judicial, aunque ciertamente con una muerte libre de cualquier ultraje que convierta en un espantajo la humanidad en la persona que la sufre» (…) «todos los criminales que hayan cometido el asesinato, o también los que lo han ordenado o han estado implicados en él, han de sufrir también la muerte; así lo quiere la justicia como idea de poder judicial, según las leyes universales». No hace falta extenderse más. Sólo remarcar que, para el gran filósofo de Königsberg, la pena capital tiene un sentido, como sugiere Mario Durán Migliardi (Universidad de Atacama, Copiapó, Chile), casi de expiación religiosa. La teoría absoluta de la pena de Kant evita en todo momento hacer del hombre un instrumento, es esencialmente garantista y establece que la muerte se le aplica al criminal sólo porque ha cometido, a su vez, otro crimen. Como admite Elisa Di Barbora, de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), la postura kantiana es plenamente coherente con su doctrina ética del deber, que se opone a toda inclinación proveniente de nuestra facultad de desear. El tema es de una complejidad ética y filosófica enorme, y aunque siento un grandísimo respeto por Kant, reitero que no comparto esta opinión suya.

Precisamente en desacuerdo con la posición de Kant se encontraba Cesare Beccaria (el abuelo materno de Alessandro Manzoni), quien así lo hizo constar en su famoso libro De los delitos y las penas (1764), contra el que polemizó el propio autor de la Crítica de la razón pura. No puedo entrar aquí en esa apasionante discrepancia, pero sí me interesa destacar, y esta es la razón de ser principal de estas líneas, que el eximio jurista italiano, que consideraba la pena de muerte algo completamente inútil y que no reduce la criminalidad, sí estaba, en cambio, totalmente a favor de la prisión perpetua, la pena de «la esclavitud perpetua», como él la llama, una opinión por la que ha sido implacablemente criticado quien tanto propició la humanización del Derecho Penal, en consonancia con sus ideas ilustradas.

Ahora adopto la posición del ciudadano común y corriente, del lego absoluto en sutiles disquisiciones jurídicas, que es lo que soy. Debo confesar que simpatizo con la opinión de Beccaria y que me inclino a favor de la prisión perpetua en determinados casos. Insisto en que este es un asunto delicadísimo en el que hay que ser sumamente precavido, y que aquí sólo manifiesto una posición, no tan rotunda como mi rechazo a la pena de muerte, pero sí cimentada en un firme convencimiento. Me refiero, esencialmente, a tres supuestos (excluyo, porque no creo que haya que justificar a estas alturas la prisión perpetua para ellos, a los crímenes de guerra y contra la humanidad, que son, además, imprescriptibles): crímenes de terrorismo en los que el asesino ni pide perdón ni se arrepiente de lo que ha hecho; violación y asesinato de menores de edad; y actos criminales cuya naturaleza espanta a la conciencia y a la capacidad de comprensión del hombre. Los primeros suelen justificarse por razones ideológicas de carácter político o religioso, y, por lo general, los llevan a cabo fanáticos o personas con una capacidad de odio ilimitada contra quienes son diferentes a ellos (fundamentalismo religioso, racismo y nacionalismo exacerbado acostumbran ser los pretextos ideológicos que más veces sustentan este tipo de crímenes). Los segundos, suelen realizarlos psicópatas sin posibilidad alguna de cura, es decir, individuos que, después de decenas de años en la cárcel, volverían a realizar el mismo crimen si se les presentara la oportunidad. Generalmente, un insondable complejo de inferioridad, de gestación extraordinariamente espinosa y con múltiples variables, acompañado de trastornos neuronales y genéticos, permiten una posible «explicación» de tales actos aborrecibles.

Los terceros, constituyen una gama muy variada, en cuya casuística no voy a entrar. Me estoy refiriendo, particularmente, a aquellos que son criminales natos, sin ningún ápice de locura o enajenación mental. Ésos de los que también habla el príncipe Mischkin en el capítulo III de la tercera parte de El idiota, respondiéndole a Radomskii, que pretende burlarse de él, como si eso fuera posible, como si fuera posible burlarse de un espíritu absolutamente puro, de un pobre de espíritu como Mischkin: «Pero yo hube de observar entonces —dice el príncipe, aludiendo a su visita a una cárcel— que el criminal más nato y empedernido no deja de saber que es un criminal; es decir, que su conciencia le dice que no ha obrado bien, aunque no sienta el menor remordimiento». Éste es el tipo de criminal sobre el que pretendo pronunciarme aquí. Si se confirmasen los indicios existentes hasta ahora, el caso de los niños de dos y seis años asesinados hace unos meses en la provincia española de Córdoba, podría ser un buen ejemplo de ese tercer supuesto. Si las pruebas periciales efectuadas hasta ahora por un reconocido médico forense y por un prestigioso paleoantropólogo, determinasen de manera definitiva que los restos óseos y de dientes encontrados pertenecen a dos niños de distinto sexo de esas edades, como parece cada vez más seguro y concluyente, y se acumulasen indicios razonables de que fue su propio padre quien los asesinó primero e incineró después para hacer desaparecer los restos, nos encontraríamos ante un caso en el que, a mi juicio, estaría justificada la prisión perpetua de por vida, esto es, que aunque el individuo viviese un número de años extraordinario y no registrado hasta la fecha en los anales de la Historia, nunca podría salir de la cárcel, bajo ninguna circunstancia ni excusa, incluyendo un estado terminal de enfermedad. Por supuesto que sería convenientemente atendido de su dolencia, pero como cualquier otra persona en un país creo que suficientemente civilizado en estas cuestiones como es España. Como dice Kant, y en esto coincido con él, no habría nunca tampoco ensañamiento con el asesino, del tipo de vejación o maltrato físico o psicológico, si bien, y esto lo añado yo, la privación de libertad debería ser plena e indefinida, esto es, no prescribiría nunca. Ni aun en el caso de que, hipotéticamente, pidiese perdón y se arrepintiese. Yo no creo, como pensaba el teólogo José María González Ruiz, que el cristianismo no sea un humanismo (sutil respuesta del heterodoxo canónigo de la Catedral de Málaga a Jean-Paul Sartre), pero sí es verdad que hay algo muy difícil de entender para la razón humana en la infinita capacidad de perdón de Jesús. Esa misericordia infinita, sólo se alcanza a comprender, no a través del raciocinio, sino del sentimiento, del corazón y de ese misterio absoluto que es el amor.

Pero la sociedad democrática, la sociedad civilizada (aunque algunos arguyan, y están, naturalmente, en su derecho de pensar así, que la prisión perpetua, en ningún caso es propia de una sociedad civilizada, ni siquiera en el de crímenes con las características como el que presentamos), el Estado de Derecho, deben actuar de otro modo, lo que tampoco necesariamente tendría por qué entrar en absoluta contradicción con la ética evangélica: el asesino podría ser perdonado en un improbable pero factible acto de confesión ante un sacerdote, pero deberá expiar de por vida el delito cometido. ¿Por qué? ¿Por qué, según este criterio que defiendo a favor de la prisión a perpetuidad, se le niega al criminal, incluso en el supuesto de que se arrepintiese y mostrase claros signos de querer reinsertarse pacíficamente en la sociedad, toda posibilidad de recuperar la libertad? Pues porque el crimen cometido entra dentro del territorio pavoroso del mal absoluto. Si ese crimen es cierto, si ese individuo ha asesinado a sus propios hijos pequeños e indefensos, ha sido con el propósito principalísimo de causar, de provocar, de infligir el mayor sufrimiento posible a la persona que más odia en el mundo, a la madre de sus mismos hijos. El criminal habría calculado fríamente, suponemos, causar un sufrimiento infinito, inexpresable, que acompañará para siempre a esa mujer, que, además, por si fuera poco, arrastrará toda su vida un insoportable sentimiento de horrible culpabilidad. Podría —pensará quizás ella— haber cedido. Podría haberse sometido al dominio de su maligno cónyuge para salvaguardar la vida de sus hijos. Pero, ¡cómo iba a imaginarse semejante atrocidad! Una persona normal no puede sospechar tamaña capacidad de maldad. El daño infringido, independientemente del asesinato de ambas criaturas, es tan inmenso, tan inhumanamente espantoso, que el individuo que lo ha causado no puede recuperar el bien más preciado del hombre: la libertad. Y ese daño consiste, de modo esencialísimo, en el deseo, insisto, de provocar un sufrimiento infinito, imborrable: nada menos que arrebatarle a una madre sus dos hijitos por ánimo de venganza. Por todas estas razones, aunque hay más, pero con las expuestas es suficiente, si se confirmasen plenamente los aludidos indicios, creo no convertirme en un ser inhumano ni creo estar animado por un —éste sí reprobable— ánimo de venganza, si me muestro a favor en este caso y en otros semejantes de la privación de libertad a perpetuidad. Una sociedad civilizada que se precie a sí misma, no puede volver a admitir a ese individuo en su seno. Desde el punto de vista humano resulta imposible. Ese individuo ha cortado definitivamente los lazos que lo vinculaban con sus semejantes.

Aquel mismo personaje dostoyevskiano, ese alter Christus único e irrepetible en la historia de la literatura universal que es el príncipe Liov Nikoláyevich Mischkin (al lado, claro está, del Caballero de la Triste Figura, que también aparece por entre los entresijos de la narración, ya que ambos antihéroes están alentados por lo más hermoso y lo más noble que pueda haber en el hombre, a saber, por un ideal), piensa para sí en el capítulo V de la segunda parte de la novela: «La piedad es lo esencial y acaso la única ley de la vida de todo el género humano». Confía en que la piedad pueda instruir al potencial asesino que es Parfén Rogochin. Por supuesto que no lo instruirá. Rogochin terminará cometiendo su horrendo asesinato. En el supuesto asesino de sus propios hijos de Córdoba, parece que no haya anidado nunca en su alma (porque, a pesar suyo, alma tiene, todos la tenemos) ni una mota de piedad.

Málaga, 31 de agosto de 2012, festividad de San Arístides Marciano, apologista y confesor.

COMENTARIOS