El deber del corazón

La humanidad tiene una cuenta pendiente con el amor universal, con su regreso a la unidad con todo lo existente. Obras como la de Ibn Paquda resuenan en el recuerdo de una sabiduría ahora olvidada: todos formamos parte de un gran engranaje causal.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Qué dirán. Qué pensarán. Qué sucederá. Tres afirmaciones estúpidas que se repiten con frecuencia en nuestras vidas y que llegan a determinar nuestros actos. Con las dos primeras censuramos nuestra imaginación, el discernimiento y la posibilidad de ser libres. Con la última, reducimos nuestro futuro a las expectativas que nos inculcan los otros. Desde pequeños se nos educa para ser gregarios. La vida en comunidad, que es una consecuencia innata del hecho de ser humanos, puede convertirse, dentro de la civilización, en un arma de doble filo: encajar en el grupo se convierte en una necesidad mayor que en estar en el mundo. En este proceso donde el temor a la vida, a sus vicisitudes y a sus desafíos gobierna la vida humana olvidamos que poseemos una individualidad y unas esencias trascendentes que, de ser debidamente cultivadas mediante la reflexión, ningún dictado puede silenciar. Es el dictado del corazón.

Crecemos educados en entornos que, desde una serie de doctrinas que parecen invitar a una actitud recogida, nos inducen a la competitividad. Realizar el camino correcto, es decir, aquel que permite seguir aceptando al adversario como un igual, es todo un juego de malabares. Nadie debería pensar siquiera en la idea de la enemistad, en el odio y en el rencor, aunque sean los demás quienes alberguen estos sentimientos hacia nosotros. Aunque esto pueda ser interpretado como una superioridad moral, en realidad refleja un principio que no se desea admitir, porque escapa a todo control humano y nos sitúa, con nuestras carencias, vergüenzas y aciertos, ante un espejo que nunca se equivoca: todo en el cosmos tiene un orden y la naturaleza de las cosas, nos guste o no, seguirá llevando su curso sin que importe nuestro gesto favorable o nuestra violenta oposición.

Y el motivo de por qué todo lo que existe está ordenado tiene que ver con la existencia. Ser puede implicar múltiples modos de estar, pero para cada contexto circunstancial solo existe un único modo de estar en equilibrio, que corresponda, conforme lo que es justo. A este modo tienden todas las cosas. Cada uno de nosotros somos seres individuales, con una naturaleza propia que nadie puede interferir, y formamos parte de un cosmos donde cada cosa que existe está entrelazada con las demás. En un universo mecánico como es el nuestro, ¿cómo creer en el azar? Pensar que las cosas ocurren «porque sí» significa eludir la laguna del no saber, que tanto suele traumatizar la mente humana. Todo a nuestro alrededor es causal: no sucede por azar, sino como fruto de alguna cadena de interacciones que han dado lugar a ese fenómeno. La piedra lanzada junto a un lago no describe una trayectoria parabólica por casualidad, sino porque está sometida al potente campo gravitatorio de la Tierra. De igual manera cada uno de nuestros actos, y antes nuestros pensamientos, tiene efectos positivos o negativos. Primero, en nosotros mismos. Luego, a nuestro alrededor.

El utilitarismo como principio de vida quedamos atados a las cadenas de nuestra percepción de qué es lo útil

Este es nuestro reto, precisamente. Ser conscientes de que podemos aspirar a lo trascendente desde nuestra trascendencia existencial, desde la esencia y el reconocimiento de quienes verdaderamente somos. Cuando pensamos tan solo en nosotros mismos nos estamos reduciendo a una imagen de nuestra esencia, a la identidad que hemos decidido asumir en nuestra existencia. En un gesto de reduccionismo de nuestra verdad, al competir por recursos que imaginamos que necesitamos (aunque no sea así), al querer cada vez más, al minusvalorar a nuestros semejantes y al introducir el utilitarismo como principio de vida quedamos atados a las cadenas de nuestra percepción de qué es lo útil, sea cual sea esta idea. En ese ánimo utilitarista que suele estar inducido por el entorno social percibimos todo lo existente con desprecio, como herramienta y medio para acceder a unas finalidades que jamás nos van a satisfacer, ya que están impuestas desde afuera de nuestro ser y no responden a la naturaleza que nos diferencia. Este desprecio genera «odio a la vida». Quienes están envenenados, casi siempre sin saberlo, por este principio, prefieren su maldad a la bondad (que entienden como debilidad), su beneficio instantáneo a su crecimiento personal, la competitividad a la cooperación. Creen que así ganan, aunque pierdan doblemente: lo que consiguen les es inútil en su camino vital y, al esforzarse por dañar a los demás o por seguir la norma ajena, se alejan de sí mismos, lo que les conduce a la infelicidad.

Nada lo que existe nace para ser otra cosa que lo que la naturaleza le ha otorgado ser. Por eso, las normas hay que seguirlas desde los límites de la consciencia. La ética, que es universal, a diferencia de la cambiante moralidad, debe ser la primera de nuestras leyes. También por estos mismos principios, cada uno de nosotros debemos construir comunidad desde la esencia y el vínculo estrecho con nuestro sentir.

Esa unión sibilina, que muy frecuentemente llamamos intuición, se asociaba en casi todas las grandes culturas de la Antigüedad a un órgano, el corazón. Los egipcios comparaban en una balanza al corazón del difunto con la justicia (ma’at) para que este, desde el silencio de su verdad, confesase si el aspirante a la vida eterna había respetado el derecho ajeno a la existencia y al orden de lo que es justo. El sacerdote cristiano dice en la eucaristía «levantemos el corazón», y recibe como respuesta de los fieles «lo tenemos levantado hacia el Señor», con una evidente simbología hebrea: lev, el corazón, representa nuestra esencia en manifestación.

El pensador Ibn Paqūda supo ver que cada cosa que existe, por el hecho de existir, tiene su lugar

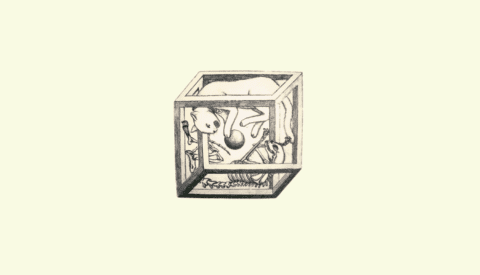

Un juez y sabio medieval, Ibn Paqūda, escribió en el siglo XI un libro que tuvo una repercusión posterior esencial para la mística y el pensamiento judío, muy en particular en Spinoza siglos despúes. Una traducción de su título es Los deberes de los corazones. Más allá de la doctrina religiosa, Ibn Paqūda subrayó una necesidad universal: cada ser humano forma parte de la gran máquina que es el cosmos, de una trascendencia –llamémosla «divinidad», «eternidad» o «infinitud»– en la que somos a través de nuestro presente. El pensador judío supo ver que cada cosa que existe, por el hecho de existir, tiene su lugar, y que en inmensidad de lo trascendente no hay previsión los suficientemente acertada para prever las causas de nuestros accidentes, por muy vehementes que seamos en nuestros cálculos cuando los proyectamos hacia un futuro que suele ser complejo e inmediato. ¿Por qué preocuparnos más allá del presente? ¿Por qué negamos la belleza que reside en el hecho de la existencia de cuantos nos rodean? ¿Y por qué nos apabullamos intentando tener más nombre que el semejante, adquirir más dinero del que necesitamos para vivir con comodidad, por qué deseamos más numerosos y potentes aplausos que el resto?

Solo la práctica del amor universal entendido como el reconocimiento del otro y los consecuentes pequeños gestos de bondad pueden romper el embrujo del egoísmo. Entonces es cuando hallamos la paz. Todo cuanto corresponde ya lo somos.

COMENTARIOS