La doma de nuestros cuerpos

Nuestros cuerpos han sido domados: nuestras manos se sienten extraviadas y vacías sin el teléfono, no sabemos adónde mirar cuando nos quitan la pantalla de la vista.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2023

Artículo

A poco que tengamos la valentía de levantar la vista y echemos un vistazo a nuestro alrededor no será difícil constatar una palpable e innegable realidad: hemos doblegado nuestros cuellos y, con ello y como si de una invisible servidumbre se tratara, nuestros cuerpos han cobrado la forma de autómatas que, como leales súbditos, se inclinan ante un tiránico vasallaje, el de la esfera digital, que promete hacernos más plenos y libres.

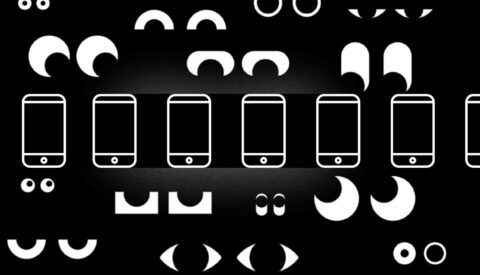

En los últimos años se ha empleado con temible naturalidad la expresión «nativos digitales» para referirse a las generaciones que han nacido en un contexto abarrotado por aparatos que –nos dicen– dotan nuestra experiencia vital de una amplitud y dominio jamás vistos. Se han esgrimido todo tipo de argumentaciones para defender que tenemos, como nunca antes, el mundo en nuestras manos, que todo se encuentra al alcance de un simple movimiento de nuestro pulgar. Sin embargo, esta presunta revolución digital se ha llevado a cabo sin que medie ningún análisis ético o crítico por nuestra parte, y hemos dado por hecho, como el aire que respiramos, que nuestra vida ha de desarrollarse entre dispositivos que, a fuerza de usarlos, nos han transformado en sus propios instrumentos y que han tiranizado gozosamente nuestros cuerpos.

Cada día, al acabar mi jornada en el colegio donde trabajo como profesor y orientador de Bachillerato, observo con preocupación –y no sin cierta pena– cómo todos los chavales desenfundan sus teléfonos móviles para comprobar las notificaciones de la legión de aplicaciones que tienen instaladas. Eso, por supuesto, si no las han consultado antes en plena clase, a escondidas del profesorado, en un recinto que debería estar a salvo de la contaminación estimular a la que se exponen en cada momento de su vida. Muchos de ellos, y se trata de un hecho compartido con numerosos colegas de otros centros, muestran dificultades para dormir, un lacerante nerviosismo si no pueden tener acceso al móvil en cualquier momento o problemas para relacionarse en persona. Se habla incluso del «síndrome de la mirada perdida», en casos en los que ni siquiera se miran a la cara mientras se hablan porque, sencillamente, se están desacostumbrando de hacerlo; progresivamente, la mirada del otro se percibe como una amenaza, como una intromisión en la esfera privada que se genera entre el sí mismo y el dispositivo móvil.

Esta presunta revolución digital se ha llevado a cabo sin que medie ningún análisis ético o crítico por nuestra parte

Estamos dotando a nuestros niños y adolescentes de herramientas que subyugan su capacidad para poner control al terrible aluvión de estímulos al que son sometidos. Les hemos entregado las pantallas que supuestamente debían hacerlos (más) libres, y con ellas, muy al contrario, los estamos inmovilizando con cadenas silentes pero muy férreas. Cada vez que, con absoluta normalidad, les permitimos blandir entre sus manos un dispositivo móvil, con la convicción de que «hay que enseñarles a usarlos para su bien», se parte de la peligrosa premisa de que el uso de la tecnología digital es neutro y que, por tanto, no se incurre en error alguno cuando los familiarizamos con ella.

Habrá a quien esta afirmación le suene innecesariamente alarmante o hasta alocada (e incluso conservadora o reaccionaria), pero mi deber –como profesor que ante todo desea el bienestar emocional y el desarrollo intelectual de sus estudiantes– es hablar de lo que veo y verifico a diario: al entregarles los móviles no solo ocupamos sus manos, antes libres, para que conduzcan su vida a través de ellos; al entregarles los móviles sin cuestionar su uso estamos oprimiendo sus vidas, sus posibilidades, y les invitamos implícita y gravosamente a rendirse ante todo tipo de intereses económicos y empresariales. Los algoritmos y las inteligencias artificiales que intentan tener a atados a los chavales el mayor tiempo posible los conocen mejor que nosotros: saben muy bien qué les gusta y qué no, cuáles son sus fortalezas y debilidades, sus deseos y aspiraciones, y emplean ese conocimiento para tiranizar su voluntad en nombre de la libertad y del placer.

Nosotros mismos, como adultos, hemos caído en la trampa dispensada por las grandes empresas tecnológicas, con su llamativo colorido y sus atractivos y melosos mensajes (permanecer más conectados, comprar con facilidad, olvidarnos del dinero en efectivo, facilitar todo tipo de procesos, etc.), sin haber cuestionado qué esconde el sugerente placer con el que nos entregamos a la esfera digital y al sometimiento de las pantallas. Y nosotros, conviene no olvidarlo, somos el ejemplo imitativo que nuestros niños y adolescentes siguen; ellos no son más que un espejo de lo que nosotros permitimos, validamos y normalizamos. Es terrible caer en la cuenta de la devastación emocional e intelectual, traducida a fin de cuentas en una dominación económica, que está causando la adicción a las pantallas, que ha domesticado nuestros cuerpos al someter nuestra mirada hacia el suelo (perdiendo con ello otras perspectivas y posibilidades) y al apoderarse de nuestras extremidades, subyugando asimismo nuestra inteligencia, transfigurada en un servil y drogado receptáculo de estímulos.

Nuestros cuerpos han sido domados: nuestras manos se sienten extraviadas y vacías sin el teléfono, no sabemos adónde mirar cuando nos quitan la pantalla de la vista. Hemos normativizado el uso compulsivo y acrítico de las pantallas en nuestra vida, y con ello se ha normalizado nuestra falta de control de la conducta y una profunda dependencia estimular. Como ha defendido Chantal Maillard en varios lugares, necesitamos una reeducación de nuestra sensibilidad. La adicción a las pantallas oculta una crisis de nuestro deseo: una patología de la inmediatez que nos despoja de nuestra capacidad para decidir. Hemos perdido el horizonte. Hemos perdido nuestros sentidos. Si solo dirigimos los ojos a la pantalla, únicamente veremos lo que quieren que veamos, y con ello se sellará el pacto definitivo: al ser testigos tan solo de una parte de la realidad, pensaremos que esa realidad es todo cuanto existe. Con ello nos pensaremos libres mientras, al otro lado, nos tienden las cadenas con las que alegre y afanosamente nos fustigamos.

COMENTARIOS