Sobre el mal de la impaciencia

En ‘Agitación: Sobre el mal de la impaciencia’ (Página de Espuma), el filósofo Jorge Freire reflexiona, desde la defensa de la pausa y el pensamiento, sobre las frenéticas dinámicas que guían al ser humano actual en la «huida hacia ninguna parte».

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2021

Artículo

Tengo la costumbre de leer concienzudamente las frases que aparecen en los azucarillos del café. Hace no mucho topé con una especialmente odiosa: «Para atrás, ni para tomar impulso». Si esa frase, deletérea de puro tonta e inicua de puro inocua, tuviese razón, no podríamos volver jamás la cabeza, por miedo a que nos tragase la tierra, como a la desventurada Eurídice, o a tornar estatua de sal, como la mujer de Lot; nos veríamos, en resumidas cuentas, huyendo indefinidamente, como el ejército en desbandada que imaginó Aristóteles: cabalga a la velocidad del rayo, sin perdonar la espuela, escapando de un terrible enemigo, hasta que repentinamente uno de los fugitivos vuelve grupas y advierte, con suma perplejidad, que no hay enemigo alguno. Tal es la gran tarea de nuestra época: dejar de huir hacia delante. Bien está que los animales con vejiga natatoria que obtienen el oxígeno del movimiento se agiten sin cesar, pero ¿es acaso nuestro cometido movernos constantemente hacia delante, como un tiburón que escapa de la muerte?

Que nuestros coetáneos sean presa del movimiento perpetuo los asemeja, con mucho, a la castigada figura de Ixión, atado a una rueda ardiente que gira sin cesar en las entrañas de la tierra, y a la del pobre desgraciado condenado a llenar el tonel de las Danaides, una barrica sin fondo, y a la del pobre Sísifo empujando la pesada piedra… Pero sobre todo se parece a una figura mucho más prosaica: la del hámster uncido a la rueda. No es esta una cuestión de ética sino, acaso, de etología. Cierto es que entre ambas media poco trecho –sostenía Deleuze que la primera era una rama de la segunda– y cualquiera, en buena lógica y sin enredarse en disputas terminológicas, convendrá en que es difícil poner límites a la cuestión del ethos. Un etólogo puede pasearse entre monos y observar una conducta que le resulte llamativa; yo me paseo por las plazas y los mercados, como todo pretendido émulo de Sócrates debiera hacer, y, de un tiempo a esta parte, aprecio una serie de comportamientos que me dan muy mala espina. Pero ocioso es abordar vicios y virtudes en una sociedad hedonista, cuando los modelos de conducta han sido abolidos. Más pertinente parece la pregunta, que trataremos de responder, que inquiere los motivos acerca de una conducta tan poco razonable. El Homo agitatus es, pues, el equivalente al necio (esto es, el nescio, el carente de ciencia) en los textos medievales: la figura a batir. Cabe decir, con todo, que yo soy el principal blanco de mis críticas, por decirlo con la expresión que suelen enarbolar quienes confunden la reflexión razonada con una espingarda llena de pólvora; justo es recuperarla, pues lo cierto es que en este libro tiro a dar. Pero la diana de muchos de los dardos que aquí se lanzan es quien esto escribe.

«Es más fácil hacer chacota de las toscas marionetas de madera que advertir de los finísimos hilos que ejecutan su movimiento»

No pocos lectores se sentirán interpelados. Hay quien convendrá en que participa de lo que hemos venido en llamar «la incesante manía» (recuerde que mi ataque es incruento) y hay quien advertirá sus síntomas en quienes lo rodean: si percibe la incómoda sensación de ser un polizón en un barco fantasma, sin duda pertenece a esta categoría. Y es que, sin bien es difícil advertir de la enfermedad en su conjunto, todos somos conscientes de sus síntomas. La agitación es como el «engendro maldito» del relato de Ambrose Bierce: aunque no podemos verlo, se le reconoce por sus erráticas pisadas y, sobre todo, por la incomodidad que su presencia nos genera. Es más fácil hacer chacota de las toscas marionetas de madera que advertir de los finísimos hilos que ejecutan su movimiento.

En la escena más célebre de «Los muertos», de Joyce, contenido en Dublineses, el viejo molinero se pone sus mejores galas para asistir al desfile, calza el arnés a su caballo y se sube al pescante. Tarda más de lo previsto y cuando llega a la plaza, en cuyo centro relumbra una estatua del rey, ya está allí todo el pueblo. De repente, el caballo comienza a dar vueltas en torno a la estatua. La gente estalla en carcajadas. Los más perspicaces advierten que el animal, confundido, cree estar todavía girando en la noria del molino. El viejo se resigna bajo el sombrero de copa, abochornado. Si no hablamos lo suficiente del tema que nos ocupa es porque preferimos embozarnos en el capote y esconder la mirada. ¿Quién en su sano juicio querría clavar los ojos en las flaquezas de su tiempo?

Así y todo, la cuestión que nos ocupa está muy presente en las conversaciones cotidianas. Basta acodarse en la barra del bar y pegar el oído, o sencillamente dedicar un momento a fablar con el vecino –que es cuando, según Berceo se habla claro y sin rodeos– para que aparezca. Unos tratan de reconvenir al hijo traceur para que deje de desfibrilarse las rodillas a golpe de parkour mientras que otros, al calor de peores intenciones, ponen como hoja de perejil al amigo súbitamente entregado a la fiebre agonística del deporte de riesgo. Que nuestros maîtres à penser no lo hayan convertido en el tema de nuestro tiempo no le resta un punto de importancia. Es bien sabido que no son las sutiles modulaciones que exigen un sentido entrenado y atento las que los intelectuales suelen perderse, sino más bien aquellos sonidos demasiado graves o demasiado agudos para los oídos refinados, como el ruido de la calle, con su bullicio, su trasiego y su alboroto.

«Filosofar es meter el dedo en la llaga, molestar a los demás con preguntas extemporáneas, ser un incordio»

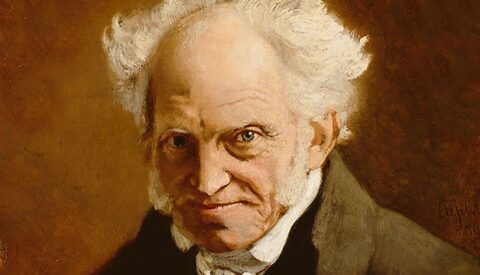

Este ensayo se pregunta por los principales síntomas de esa manía que hoy cunde por doquier, así como de las derivaciones sociales y políticas de esta, al tiempo que conmina al lector a encontrar en la filosofía una suerte de medicina del alma. Se trata, por decirlo con Schopenhauer, de mirar retrospectivamente los horrores que hoy nos espantan y descubrir que no son más que trampantojos después de una noche de carnaval. La incesante manía rastrea los indicios de aquello que, en resumidas cuentas, constituye el mal de nuestra época. La diferencia indiferente se ocupa de los sueños de libertad total que sirven de señuelo al individuo agitado. Ponerse las pilas y La cultura del malestar abordan, respectivamente, la función que elementos como el deporte o el humor, por un lado, y el periodismo y la industria cultural, por otro, desempeñan en la cultura de la agitación. El dolorido sentir reflexiona acerca de los remedios posibles contra los pesares del alma, poniendo especial atención en la contingencia y en la continencia, y el sexto y último capítulo, Agitación y propaganda, medita acerca de las consecuencias políticas de este fenómeno.

Filosofar no es, como suele decirse, predicar en el desierto. Sobre todo porque a Juan el Bautista, como señalase Léon Bloy, lo seguía durante su predicación en el desierto de Judea una enorme muchedumbre venida de las cuatro esquinas del mundo: las gentes lo escuchaban con arrobo e imploraban ser ungidas, contraviniendo el famoso tópico. Al filósofo, sin embargo, nadie le hace el menor caso. Filosofar es, por esa razón, cosa bien distinta: meter el dedo en la llaga, molestar a los demás con preguntas extemporáneas, ser un incordio. El carácter invasivo y hasta grosero de los filósofos queda patente en el apodo de «rompe puertas» con que se motejó a Crates de Tebas, y no cabe duda de que Sócrates, tan consciente de ser el tábano escandaloso que aguijoneaba las grupas de la adormecida Ática, tiene mucha culpa de que sus autoproclamados discípulos se empeñen en ser moscas cojoneras. Puestos a asumir tan chabacano perfil, con el que nunca me he identificado, diría que este libro se asemeja a una maniobra heimlich. Esta palabra alemana designa el lugar oculto a cuyo abrigo podemos cobijarnos y, también, el espacio escondido en que se oculta lo siniestro; quizá lo propio sea, en lo tocante a una cuestión tan peliaguda, agarrar al lector con firmeza y obligarle a que escupa aquello que lleva rumiando, de manera consciente o inconsciente, desde larga data. Es bien sabido que arrojar luz sobre lo monstruoso puede ayudar a que deje de infundirnos miedo, como si, alejado de su hábitat oscuro y recordándose sobre un telón de claridad, tornase súbitamente inofensivo.

También puede suceder que no precise uno de dicha medicina. Es bien recordada la conversación que Sócrates entablase con Céfalo, un patricio de Siracusa de edad provecta que había alcanzado la sabiduría sin recurrir en ningún momento al quehacer filosófico. Cuando Sócrates le pregunta por los sinsabores de su edad, responde con una sonrisa que se trata de los achaques propios de la vejez; cuando se interesa por los dolores ocasionados por las pasiones, responde que se ha librado de estas como quien abandona a un gato salvaje; cuando le pregunta si el dinero le ha dado la felicidad, se limita a responder que solo le ayuda a vivir tranquilo. Los discípulos de Sócrates esperan con impaciencia una réplica –el clímax del diálogo socrático– que nunca llega. Su maestro se rinde. Céfalo no lleva una vida filosófica pero, así y todo, vive en orden, conforme a su naturaleza y a gusto en sus zapatos. Confío en que estas líneas de prosa filosófica al menos entretengan a los céfalos de nuestro tiempo.

Este artículo es un extracto del libro ‘Agitación: Sobre el mal de la impaciencia‘, por Jorge Freire.

COMENTARIOS