Opinión

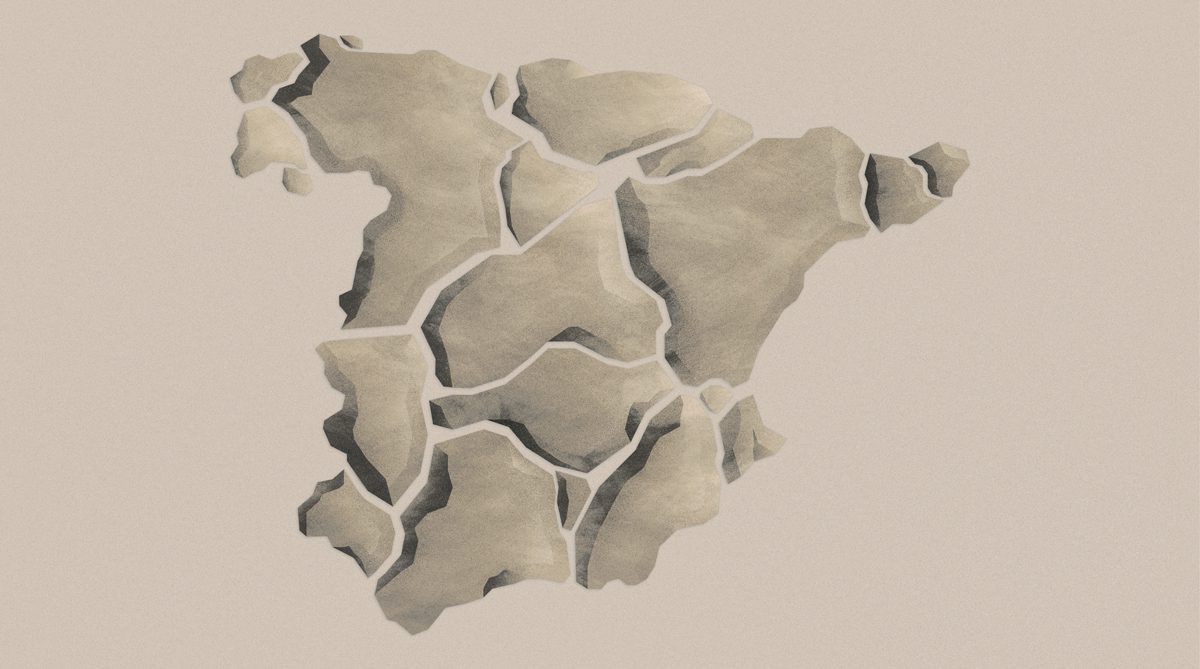

Una historia de España

En ‘Una historia de España’ (Alfaguara), la pluma afilada de Arturo Pérez-Reverte recorre, con una visión más ácida que dulce, el devenir de un país con gran tradición cainita, donde, como dice un personaje de sus novelas, «ser lúcido aparejó siempre mucha amargura, mucha soledad y mucha desesperanza».

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2019

Artículo

Con Alfonso XII, que nos duró poco, pues murió en 1885 siendo todavía casi un chaval y sólo reinó diez años, España entró en una etapa próspera, y hasta en lo político se consiguió (a costa de los de siempre, eso sí) un equilibrio bastante razonable. Había negocios, minería, ferrocarriles y una burguesía cada vez más definida según los modelos europeos de la época. En términos generales, un español podía salir de viaje al extranjero sin que se le cayera la cara de vergüenza. A todo contribuían varios factores que sería aburrido detallar aquí –para eso están los historiadores, y que se ganen ellos el jornal–, pero que conviene citar aunque sea por encima.

A Alfonso XII los pelotas lo llamaban el Pacificador, pero la verdad es que el apodo era adecuado. El desparrame de Cuba se había serenado mucho, la tercera guerra carlista puso las cosas crudas al pretendiente don Carlos (que tuvo que decir hasta luego Lucas y cruzar la frontera), y hasta el viejo y resabiado cabrón del general Cabrera, desde su exilio en Londres, apoyó la nueva monarquía. Ya no habría carlistadas hasta 1936.

Por otra parte, el trono de Alfonso XII estaba calentado con carbón asturiano, forjado con hierro vasco y forrado con paño catalán, pues en la periferia estaban encantados con él; sobre todo porque la siderurgia vascongada –aún no se decía euskaldún– iba como un cohete, y la clase dirigente catalana, en buena parte forrada de pasta con el tráfico de esclavos negros y los negocios de una Cuba todavía española, tenía asegurado su tres por ciento, o su noventa por ciento, o lo que trincara entonces, para un rato largo.

Cánovas y Sagasta, dos equilibristas del alambre que se pusieron de acuerdo para repartirse el poder de un modo pacífico y constructivo

Por el lado político también iba la cosa como una seda para los que cortaban el bacalao, con parlamentarios monárquicos felices con el rey y parlamentarios republicanos que en su mayor parte, tras la disparatada experiencia reciente, no creían un carajo en la república. Todos, en fin, eran dinásticos. Se promulgó en 1876 una Constitución (que estaría en vigor medio siglo, hasta 1923) con la que volvía a intentarse la España unitaria y patriótica al estilo moderno europeo, y según la cual todo español estaba obligado a defender a la patria y contribuir a los gastos del Estado, la provincia y el municipio. Al mismo tiempo se proclama –al menos sobre el papel, porque la realidad fue otra– la libertad de conciencia, de pensamiento y de enseñanza, así como la libertad de imprenta. Y en este punto conviene resaltar un hecho decisivo: al frente de los dos principales partidos, cuyo peso era enorme, se encontraban dos políticos de extraordinarias talla e inteligencia, a los que Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, por citar sólo a cuatro presidentes de casi ahora mismo, no valdrían ni para llevar el botijo. Cánovas y Sagasta, el primero líder del partido conservador y el segundo del liberal o progresista, eran dos equilibristas del alambre que se pusieron de acuerdo para repartirse el poder de un modo pacífico y constructivo en lo posible, salvando sus intereses y los de los fulanos a los que representaban. Fue lo que se llamó período (largo) de alternancia o de gobiernos turnantes. Ninguno de los dos cuestionaba la monarquía. Gobernaba uno durante una temporada colocando a su gente, luego llegaba el otro y colocaba a la suya, y así sucesivamente. Todo pacífico y con vaselina. Tú a Boston y yo a California. Eso beneficiaba a mucho sinvegüenza, claro; pero también proporcionaba estabilidad y paz social, ayudaba a los negocios y daba credibilidad al Estado.

Al repartirse el chiringuito, la España oficial volvió la espalda a la España real, que venía pidiendo a gritos justicia, pan y trabajo

El problema fue que aquellos dos inteligentes fulanos se dejaron la realidad fuera; o sea, se lo montaron ellos solos, olvidando a los nuevos actores de la política que iban a protagonizar el futuro. Dicho de otro modo: al repartirse el chiringuito, la España oficial volvió la espalda a la España real, que venía pidiendo a gritos justicia, pan y trabajo. Por suerte para los gobernantes y la monarquía, esa España real, republicana y con motivo cabreada, estaba todavía en mantillas, tan desunida en plan cainita como solemos estarlo los españoles desde los tiempos de Viriato. Pero con paciencia y salivilla todo entra.

A la larga, las izquierdas emergentes, las reales, iban a contar con un aliado objetivo: la Iglesia católica, que fiel a sí misma, cerrada a cuanto oliera a progreso, a educación pública, a sufragio universal, a libertad de culto, a divorcio, a liberar a las familias de la dictadura del púlpito y el confesionario, se oponía a toda reforma. Eso iba a encabronar mucho el paisaje, atizando un feroz anticlericalismo y acumulando cuentas que a lo largo del siguiente medio siglo iban a saldarse de manera trágica.

COMENTARIOS