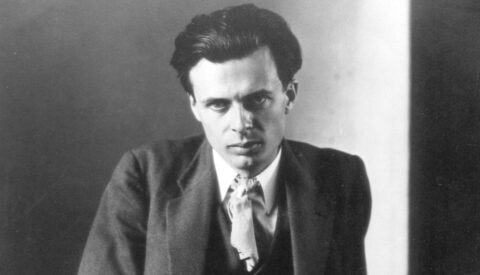

Ignacio Martínez de Pisón

«La censura la ejercen hoy quienes quieren corregir a los demás a toda costa»

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960) no se planteó escribir unas memorias hasta el fallecimiento de su madre, en 2018. Pero, desde ese momento, el prurito se impuso casi como una obligación. Y como empezó a publicar libros muy pronto, a los 24 años, cuando Anagrama lanzó su novela de debut, ‘La ternura del dragón’ (1984), el resultado ha sido una especie de autobiografía literaria, ‘Ropa de casa’ (Seix Barral, 2024). El volumen repasa su infancia, la relación que ha mantenido con otros autores y su asentamiento como escritor ya en los noventa. Hablamos con él por videollamada de literatura, del vínculo que existe entre su trayectoria y el retorno de la democracia a España y de los vientos nada halagüeños que corren hoy por el mundo.

En el libro cuenta cómo fueron sus primeros años de escritor, pero hoy publica novelas hiperrealistas muy diferentes de las de entonces. ¿Entraba dentro de lo lógico que acabara siendo el tipo de escritor que es ahora?

Sí, es cierto que esa evolución queda fuera; pero, en efecto, estoy convencido de que ha sido natural. Lo que uno es y lo que escribe son cosas que están muy relacionadas. Por ejemplo, yo no llevo reloj ni anillos, y mi prosa está muy despojada de adjetivos. Eso ya te dice algo, ¿no? En Ropa de casa he tratado de contar mis recuerdos como si estuviera en la barra de un bar hablando con un amigo. Esa es la naturalidad que persigo. Y en cuanto a haberme retirado de lo fantástico, creo que la razón que lo explica es mi preocupación por la historia de España. Solo a partir de los noventa me empezó a interesar, pero una vez que quieres indagar en lo histórico, el realismo es la única vía que te ofrece la literatura para reflexionar sobre la sociedad de la que formas parte.

«Lo que uno es y lo que escribe son cosas que están muy relacionadas»

Eso es como poco discutible, ¿no? Entrevistamos hace no mucho a David Uclés, que ha escrito una novela sobre la Guerra Civil desde las coordenadas del realismo mágico. Y él defiende que esa literatura también ilustra.

Ya, pero si una literatura está enraizada en una época, la época habla por ti. Tú no puedes hablar por ella. Al margen del prurito de exhibición del propio talento y de las dotes estilísticas que uno tenga, todos debemos ser testigos sincrónicos de la época que contamos y no estoy seguro de que las fantasías mágico realistas contribuyan a ello.

Habla en el libro de la relación que ha mantenido con varios autores y editores, pero se detiene sobre todo en el vínculo, muy próximo primero y después inexistente, con Javier Marías, a quien usted mismo reconoce como su principal mentor. ¿Qué le aportó Marías a la literatura? Pregunto porque no le ha ocurrido como a otros autores: desde su muerte, en 2022, sigue hablándose de él y mucho.

Creo que la importancia de un escritor se mide por la capacidad de influir en otros escritores, y esto Marías lo tenía muy claro, porque al fin y al cabo él se consideraba un discípulo de Juan Benet, que es probablemente uno de los escritores menos leídos y más influyentes de España. Javier Marías ha influido e influye aún muchísimo, hasta el punto de que le copian sin parar sus largos periodos sintácticos, ciertos giros gramaticales y muchos de sus tics estilísticos. Mantuvimos una amistad diez años, de mediados de los ochenta a mediados de los noventa, y durante ese tiempo lo leí con mucha disciplina; después, ya no, seguramente porque me pareció que, con lo que había publicado hasta entonces, ya estaba el escritor hecho y no me iba a sorprender mucho más lo que pudiera seguir publicando.

«La importancia de un escritor se mide por la capacidad de influir en otros escritores»

¿En los ochenta era más fácil vivir de la literatura que hoy?

No exactamente entonces; ocurrió algo después. Cuando yo empecé a publicar libros, los únicos que vivían de escribir eran Cela y Umbral, pero hay un momento en el que quienes habíamos nacido en los cincuenta y los sesenta empezamos a vernos con un poco de dinero y nos dimos cuenta de que podíamos profesionalizarnos. Eso tuvo que ver con la incorporación de los boomers al público lector: de repente quienes tenían nuestra edad tenían capacidad económica e interés en leer a autores en los que se encontraban más o menos representados. Hemos sido una generación afortunada en este aspecto.

Siguiendo con la comparativa con la actualidad, usted se ha quejado de que las generaciones nacidas en democracia quieren enmendar los méritos políticos de la generación de la Transición, ¿en qué sentido?

Creo que eso lo dije hace tiempo a propósito del auge de la famosa ‘nueva política’, cuyos dirigentes querían cambiarlo todo y diez años después están fuera de la política. Hoy, tengo mis dudas de que la Transición esté en cuestión. Más bien al contrario, y eso está bien, porque cuanto más pasa el tiempo, más motivos tenemos para pensar que lo que se hizo en 1978 estuvo bastante bien. El argumento de que nunca habíamos vivido un periodo tan largo de paz, prosperidad y democracia me parece imbatible.

«Hoy, tengo mis dudas de que la Transición esté en cuestión»

La libertad en un sentido amplio, ¿era mayor en esa época o es mayor ahora?

En aquellos años, se podía hacer de todo, pero yo creo que el principal cambio no ha sido de grado. Tiene más bien que ver con que hoy, la censura ha dejado de ejercerse desde el poder político: la ejercen quienes quieren corregir a los demás a toda costa. Lo hemos visto recientemente con el libro de Luisgé Martín, pero también en el caso de Juan Antonio Ríos Carratalá, el catedrático de la Universidad de Alicante que ha sido condenado a pagar 10.000 euros a la familia del secretario del juzgado que condenó a muerte a Miguel Hernández [la condena es por intromisión en el derecho al honor del secretario, ya fallecido, tras verter «informaciones inexactas» y «opiniones afrentosas» en trabajos académicos, y afecta también a siete medios de comunicación que informaron sobre el proceso].

En el caso del libro de Luisgé Martín sobre José Bretón, ¿el debate debería ser enteramente ético?

Absolutamente: yo creo que incluso si este tipo hubiese querido escribir un libro él mismo, tiene derecho a hacerlo. ¿Cómo vamos a ponernos a discutir la legalidad de escribir un libro sobre un asesinato con tantos libros como existen sobre asesinatos? Cualquiera con alma se compadece del dolor eterno de una madre cuyo marido le ha matado a los hijos, pero no puede bastar la apelación al dolor para justificar el secuestro del libro. Aceptar eso implica decir que a partir de ahora no se van a poder escribir true crimes, rodar documentales sobre asesinatos o, volviendo al caso de Ríos Carratalá, investigar una historia sin miedo a que un nieto te denuncie por lo que dices de su abuelo.

«No puede bastar la apelación al dolor para justificar el secuestro del libro»

La discusión ha girado en torno a si se podría llegar a justificar la ilegalidad del libro. Del problema ético casi no se ha hablado, pero uno puede elegir no leer el libro como crítica a la atención que se concede al personaje; o por no contar con el relato de Ruth Ortiz, la madre. La situación es parecida a la del documental de Évole sobre Josu Ternera.

Y seguramente sea la mejor opción. Por eso decía que la censura ahora se ha vuelto social. Queremos convertir lo que hace un tiempo eran decisiones individuales en cuestiones de derecho. Lo hemos visto no sólo con el debate en torno a una potencial ilegalidad; sino en los llamamientos a boicotear cualquier otro libro de Anagrama, que algún papel han debido de jugar porque la editorial ha acabado aplazando sin fecha la publicación del libro.

Este afán por cancelar, ¿es la expresión de que el debate civil está en horas bajas?

Sí, y yo diría más: tiene también que ver con el pesimismo que se palpa. Hablábamos antes de la comparativa entre el mundo de hoy y aquel ya lejano en el que yo empecé a escribir. La principal diferencia era que entonces todos éramos optimistas. Pero hoy vivimos instalados en el catastrofismo, y ese miedo a lo que pueda venir, esa desconfianza en el futuro, no conduce a nada positivo.

¿Hay cancelación porque hay polarización y hay polarización porque hay miedo? ¿Es esa la causalidad?

Me parece que sí, aunque no estoy seguro de que eso lo explique todo. La ausencia de violencia política, por ejemplo, ¿dónde la encajamos? Yo vivo en Barcelona y te puedo decir que la discordia que sembró el procés fue enorme, pero en términos de violencia real no hubo ni un muerto. Si lo comparas con los años en los que ETA mató a casi cien personas, no tiene nada que ver. A lo que me refiero es a que la violencia verbal y el creciente afán en limitar la libertad de los otros, siendo un problema, no reflejan necesariamente una situación social límite. No hay que perder la perspectiva de la realidad.

La coyuntura internacional y los riesgos que afrontamos, ¿van a dejar en un segundo plano las divisiones sociales?

A juzgar por lo que estamos empezando a ver, diría que sí. He leído que Vox está perdiendo votos por su apoyo a Trump. Es decir, ni siquiera a todos los votantes de ese partido les gusta el personaje. De ahí yo interpreto que el grueso de votantes seguramente esté dando por concluido el tiempo de las aventuras y de las ensoñaciones.

Para un español, en tanto europeo, ¿es este el momento político más determinante desde la Transición?

Sí, sin duda. Cuando Trump llegó al poder en 2016 no tenía un plan preconcebido ni unas alianzas tan peligrosas como las que tiene ahora con Elon Musk y demás personas poderosas. Trump se va a dedicar a extraer todo el jugo posible de la posición de poder que tiene y a llevar el cambio institucional que pretende hasta el final. Y esto va a coincidir, además, con el momento más agresivo de los veintitantos años de mandato de Putin. Esa confluencia es muy preocupante. Pero lo que decía: en España se está penalizando a los dirigentes que entroncan con el imaginario de Trump; y Europa también está saliendo beneficiada. Pasó con el Brexit, y está volviendo a ocurrir ahora.

Una última cuestión: usted escribe de actualidad en sus columnas en La Vanguardia, pero ¿hay alguna razón por la que no deja que el presente se filtre en su literatura?

Bueno… Yo hace tiempo que tomé la decisión de no ambientar nada más allá del último día del siglo XX. Mi territorio es el siglo XX español. La razón es que, al fin y al cabo, en el 2000 yo ya tenía cuarenta años, y me había casado y tenido hijos hacía ya tiempo. Todo lo que ha pasado después no ha alterado demasiado ni mi vida ni mi manera de entender la literatura, así que literariamente no me ha resultado tentador. Y de momento no tengo intención de salirme de ahí; de hecho, lo próximo que voy a publicar va a ser una novela sobre periodistas de los años 60. Pero a la luz de las cosas que están empezando a ocurrir, no puedo descartar volver a escribir del presente. La razón es la que hemos comentado: se están dando reconfiguraciones que no veíamos desde la época de la Transición.

COMENTARIOS