La política del riesgo

Por qué adaptarse debe ser parte de la nueva economía

Adaptarse no es una derrota: es una forma superior de inteligencia. No es claudicar ni abandonar los esfuerzos de mitigación; es aceptar que la estabilidad ya no consiste en resistir, sino en rediseñar el modo en que habitamos la incertidumbre.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

«Así seguimos, golpeándonos, barcas contracorriente, devueltos sin cesar al pasado». F. Scott Fitzgerald cerraba así en 1925 El gran Gatsby, su elegía sobre la obstinación humana frente al cambio. Pero si en la novela el río empuja al hombre hacia lo que fue, en el contexto del cambio climático ese mismo impulso parece hacernos padecer por lo que no quisimos o supimos prever. Adaptarse no es una derrota: es una forma superior de inteligencia. No es claudicar ni abandonar los esfuerzos de mitigación; es aceptar que la estabilidad ya no consiste en resistir, sino en rediseñar el modo en que habitamos la incertidumbre.

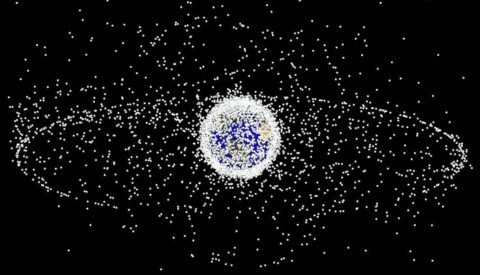

Durante décadas, el debate climático ha girado en torno a cuánto podremos reducir nuestras emisiones, cuán rápido descarbonizar, qué transformaciones estructurales son necesarias. Mientras la concentración de CO₂ seguía su ascenso tenaz (un 48% en términos acumulados desde 1999 a nivel mundial), la realidad se expresaba con otra sintaxis, que podrá reconocer en las noticias mientras lee esto: incendios, inundaciones, olas de calor, sequías, depresiones aisladas en niveles altos (DANAs)… Quizá la pregunta relevante no sea solo cuánto mitigamos, sino cuánto nos cuesta no adaptarnos.

Las cifras son elocuentes. Un informe de la Global Commission on Adaptation estimó ya en 2019 que una inversión global de 1,8 billones de dólares en cinco áreas (alertas tempranas, infraestructuras resilientes, agricultura de secano, manglares y gestión del agua), generaría beneficios netos de 7,1 billones, cuatro veces más. Sin embargo, seguimos gastando más en reparar que en prevenir y, como decía Hannah Arendt en otro contexto, «la triste verdad es que la mayor parte del mal la hacen personas que nunca deciden ser ni buenas ni malas». Las necesidades globales de financiación para adaptación ascienden a 387.000 millones de dólares anuales, pero los flujos reales apenas alcanzan un 8% de esa cifra. Europa, el continente que más rápido se calienta (1,8 veces más que el promedio mundial), enfrenta treinta y seis riesgos climáticos críticos, según el European Climate Risk Assessment de 2024. Solo en la agricultura, las pérdidas por eventos extremos superan 28.000 millones de euros al año; apenas un tercio está asegurado. La inacción, lejos de ser un ahorro, es una deuda diferida.

Una estrategia de adaptación sofisticada no busca eliminar la incertidumbre, sería imposible, sino convivir con ella. Requiere planificar para y no contra la incertidumbre. Necesitamos avanzar en sendas de adaptación: trayectorias flexibles que combinan medidas necesarias en cualquier escenario con inversiones accionables al cruzar ciertos umbrales de riesgo. Este enfoque permite ajustar sin improvisar, anticipar sin adivinar.

Adaptarse no es gastar más, sino mejor. Significa reorientar la inversión pública hacia el aumento de la resiliencia, rediseñar los incentivos que perpetúan la vulnerabilidad y restituir la racionalidad económica allí donde los subsidios distorsionan el uso de agua o energía. Gobernar el riesgo implica incorporar evaluaciones de coste-beneficio climático en cada decisión de gasto público o alianza público-privada. La infraestructura concebida para resistir el nuevo régimen climático no supone un sobrecoste, sino una forma avanzada de seguro: una inversión en seguridad personal y económica, continuidad productiva y estabilidad fiscal.

El mantenimiento preventivo ofrece retornos de entre cuatro y diez a uno

La segunda dimensión de la adaptación es la protección activa ante fenómenos extremos. Los sistemas de alerta temprana multirriesgo, que traducen información meteorológica en decisiones anticipadas, ofrecen retornos medios de diez a uno. Las soluciones basadas en la naturaleza (humedales, bosques de ribera, dunas costeras) no solo reducen el impacto de tormentas o inundaciones, sino que regeneran los ciclos del carbono, el nitrógeno y el agua, capturan CO₂, mejoran la calidad del suelo y generan empleo y cohesión territorial. En el ámbito urbano, el modelo de la «ciudad esponja» redefine la infraestructura como un sistema vivo: pavimentos permeables, cubiertas verdes y arbolado denso que enfrían, filtran y absorben, devolviendo a la ciudad su capacidad de convivir con el agua.

En la agricultura de regadío, los beneficios son especialmente tangibles. Los planes de sequía por cuenca, la reutilización de aguas regeneradas o la recarga artificial de acuíferos son medidas de bajo coste y alta eficacia técnica. A escala de parcela, suelos con más carbono, variedades resistentes al estrés hídrico y seguros paramétricos reducen la exposición y estabilizan los ingresos. Estos últimos, basados en indicadores físicos verificables (como la precipitación o la temperatura), activan pagos automáticos sin necesidad de cuantificar daños, aportando liquidez inmediata frente a la pérdida.

La infraestructura crítica constituye otro frente de adaptación. Añadir redundancias estructurales o elevar protecciones apenas altera el presupuesto inicial, pero reduce drásticamente el riesgo de fallos sistémicos. El mantenimiento preventivo (esa inversión invisible y a menudo postergada) ofrece retornos de entre cuatro y diez a uno, asegurando la continuidad de servicios esenciales. Lo mismo ocurre en el ámbito sanitario: las olas de calor, ya convertidas en el fenómeno extremo más letal en Europa (más de 16.500 muertes prematuras en 2025), exigen planes de alerta, redes de refugios climáticos y vigilancia epidemiológica reforzada. Estas políticas no solo previenen muertes evitables, sino que abren un nuevo paradigma de salud pública entendida como política de adaptación.

Nada de esto será posible sin una arquitectura financiera que acompañe la transición. La adaptación necesita un sistema capaz de movilizar capital hacia la prevención. A través de instrumentos como bonos de resiliencia, fondos de catástrofe o seguros de riesgo soberano, deja de ser un gasto contingente para convertirse en un activo: una oportunidad de inversión que genera estabilidad macroeconómica y valor social. Lo decisivo es cambiar el criterio de éxito: medir no por el presupuesto ejecutado, sino por el daño que no ocurre, los servicios que no se interrumpen, las vidas que no terminan antes de tiempo.

Gonzalo Delacámara es experto mundial en economía de los recursos naturales, profesor de IE University y Top 100 conferenciante de Thinking Heads.

COMENTARIOS