Conjeturas sobre el ver

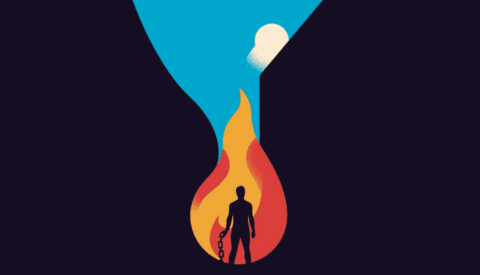

«A pesar de la aparente evidencia, la verdad es que es bien poco lo que vemos (sería mucho si pudiéramos decirnos que vemos una cosa al día)», señala Miguel Corey en ‘Nuevas doctrinas de la soledad’ (Sexto Piso, 2025).

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

A pesar de la aparente evidencia, la verdad es que es bien poco lo que vemos (sería mucho si pudiéramos decirnos que vemos una cosa al día). Y vemos tan poco en la justa medida en que estamos inmersos en la monotonía de una mirada ininterrumpida. Es por obra de esta mirada ininterrumpida por la que el nuestro es un mundo de cosas, de apariencias y evidencias. Pero las cosas, las apariencias o las evidencias remiten antes a nuestros modos de hablar acerca del mundo que a nuestros modos de verlo: antes que pertenecer al ver, bajo la forma de una mirada armada, pertenecen al decir que constituye la armazón de esta mirada.

Para la mirada, las imágenes que se nos presentan son representaciones de un objeto para un sujeto; sujeto y objeto que se suponen preexistentes a la mirada misma y articulados en una relación cuyo sentido puede ser descrito en términos de reconocimiento: «Esto es una silla». Recuérdese al respeto el contraejemplo de Magritte, analizado por Foucault –el enunciado que duplica su dibujo de una pipa: «Esto no es una pipa»–. El argumento de Magritte al respecto es rotundo: «¿Quién podría fumar la pipa de uno de mis cuadros? Nadie. Por consiguiente, esto no es una pipa». (Écrits, París, Flammarion, 2016, p. 250). Podría entenderse esta afirmación como una mera boutade, o más noblemente, como una impugnación del valor del principio de no contradicción, pero su formulación acarrea consecuencias más graves de lo que en principio parece. Porque equivale a afirmar que «lo que constituye la extrañeza de esta figura no es la «contradicción» entre la imagen y el texto. Por el simple motivo que solo podría haber contradicción entre dos enunciados o dentro de un único enunciado». Lo que la afirmación de Magritte afirma no es en definitiva sino el resultado de la revolución de Klee: la inconmensurabilidad entre la representación visual y la referencia lingüística: «Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis».

Para la mirada, reconocer es entonces reducir la singularidad de lo visto al juego de semejanzas e identidades que permiten la representación, esto es, la duplicación de lo que se presenta por recurso, explícito o implícito, al lenguaje que opera su subsunción como miembro de una clase universal y abstracta (la clase de «las sillas», la idea de «silla»). La referencia a Platón es aquí inevitable: el juego de modelos y copias funda, a la vez: la legitimación de la secuencia inteligible-visible en el conocimiento: los prestigios del modelo óptico en el dominio del pensamiento (del mito de la caverna, fundador del quehacer filosófico, a la raíz metafórica de su mismo utillaje nocional: idea, teoría, etcétera), y finalmente, la intelectualización de la visión como mirada. En cierto sentido, la historia de la filosofía puede entenderse como una sucesión de variaciones sobre estas metáforas ópticas: desde el mito de la caverna hasta la intencionalidad fenomenológica (o la trascendencia heideggeriana). ¿Acaso no pueden considerarse sinónimos intención y mirada? ¿Qué es lo que define una mirada como tal y la diferencia de una mera visión, sino una tensión hacia el objeto, que no puede ser de atención sin ser intención de un sujeto por apropiarse del objeto en una representación que pueda reducirse a lo mismo? ¿Es pensable una mirada sin intención?

¿Acaso no pueden considerarse sinónimos intención y mirada?

En la visión, por el contrario, es esta la primera: la que funda, a un extremo y a otro, delante y detrás de sí, un objeto que suponemos produce la visión (pero, como acontecimiento y no cosa, como cosa que pasa aquí y ahora, no existía antes de que la visión tuviera lugar, y que por tanto podemos considerar como causado por la visión, y no al revés), y un sujeto que la consume, que es afectado y modificado por ella, y que se constituye como sujeto a la medida de esta afección y modificación, que como tal no preexistía; como sujeto que siente: con la visión lo que se señala es, antes que un reconocimiento, un encuentro –la manifestación de una(s) diferencia(s)–. A este orden de experiencia parece referirse W. Benjamin cuando escribe:

« Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en el bosque requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben entonces hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondonadas del monte. Este arte lo aprendí tarde, cumpliéndose así el sueño del que los laberintos sobre el papel secante de mis cuadernos fueron los primeros rastros».

Y es que, evidentemente, la experiencia de una ciudad vivida por primera vez ante los ojos es tan ejemplar (de la diferencia entrever y mirar, de la radical intencionalidad que subyace a todo orientarse) como irrecuperable (la dificultad de saber perderse). Cuando Benjamin se refiere a esta experiencia del aura que permite que lo real levante hasta nosotros su mirada, lo caracteriza como un «igualar el ser sin intencionalidad de las cosas», lo que podría ser equiparado con un «aprendizaje de la visión». Sin embargo, su proyecto de libro sobre los Pasajes parece desmentir este proyecto, sometiendo de nuevo la percepción a un discurso (el discurso histórico) que orienta de modo irremediable la mirada, convirtiéndola en una mirada que reconoce, que lee los signos de los diferentes estilos arquitectónicos –signos que no pueden ser sino efecto de tipologías establecidas discursivamente–.

Este texto es un fragmento de ‘Nuevas doctrinas de la soledad’ (Sexto Piso, 2025), de Miguel Morey.

COMENTARIOS