La locura como interpretación de la vida

¿Cómo entender la locura más allá de las máscaras o, incluso, más allá del diagnóstico médico, dentro de las páginas de una novela o en la poesía? ¿Cómo explicarla como parte de la vida? Gustavo Faverón, autor de ‘Vivir abajo’, desglosa los alcances que tiene en su obra… y más allá de ella.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

«Tuve miedo y me regresé de la locura».

El poeta puneño Carlos Oquendo de Amat escribió hace más de 100 años estos versos tan sencillos como inextricables. ¿Cómo se va a esa locura? ¿Cómo se regresa de ella cuando se alcanza realmente? ¿Es posible? Un psiquiatra nos diría, casi sin duda, que ya no es materia del afectado decidir su retorno de los oscuros parajes mentales en los que la confusión, la ilusión, el engaño o la demencia absoluta reinan a sus anchas. Un poeta, por su parte, quizás defendería que la visita es solo temporal, un fin de semana «loco», para regocijarse en un festival de hedonismo con variedad de ingredientes, adaptables según la época. Probablemente, ambos tengan razón.

Platón defendió en la República (siglo IV a.C.) que había que desconfiar de los poetas porque no eran fieles a la realidad. En 1511, Erasmo de Rotterdam pensó, por el contrario, que estaba bien publicar un Elogio a la locura. En 1605 Cervantes decidió que su concepto de locura peleara con molinos de viento confundiéndolos con siniestros gigantes. Mucho más tarde llegaron Raskólnikov o Juan Pablo Castel. Allan Poe, Quiroga o Pizarnik agregaron también lo suyo.

Platón defendió que había que desconfiar de los poetas porque no eran fieles a la realidad

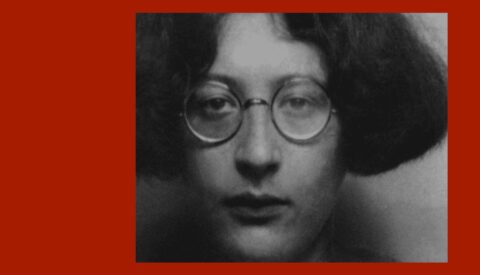

«Piensa en la locura como algo que nos cae de pronto y nos pone una máscara, cuando en verdad la locura es algo que está debajo y que desde abajo nos va sacando la máscara», escribió el peruano Gustavo Faverón (Lima, 1966) en Vivir abajo, su propio acercamiento a un mundo delirante y enajenado: el que recorre un hijo siguiendo el rastro de un padre torturador de regímenes fascistas. La novela, publicada el 2019, se interna en sótanos, cuarteles, manicomios o catacumbas, verdaderos campos de concentración convertidos en reinos de hombres retorcidos, profesionales de la demencia criminal.

«Lo primero que debe quedar en claro es que yo no estoy hablando de la locura como enfermedad psiquiátrica, no estoy hablando de salud mental en el sentido clínico», nos dice Gustavo Faverón. «De hecho, desde cualquier punto de vista científico, psiquiátrico, psicológico, en nuestro tiempo, nadie se referiría a los desequilibrios mentales como la “locura”. Otra cosa es la “locura” literaria, que es una fusión de desequilibrio y maldad, una mezcla de sociopatía y fascismo y malignidad pura, pero que también puede ser, a veces, una forma genuina de conectarse con el mundo, con las cosas del mundo que nos son racionalmente incomprensibles», explica.

En palabras del propio autor, el narrador de Vivir abajo se refiere a la locura como algo que existe en estado latente en todos los seres humanos, que puede ser simultáneamente el aspecto más violento de una persona y el aspecto más genuino, una especie de barbarie interior, contenida, reprimida, que puede estallar en cualquier momento y que, cuando estalla, nos revela tal como somos.

Fue difícil para Platón comprender los alcances de la poesía tal y como se entendieron más tarde. Fue difícil salir de lo eminentemente racional. ¿Cómo veían la locura antes de que existan los diagnósticos tal como los conocemos hoy? Con rechazo y con temor, como si la demencia arrebatara la calidad de ser humano, en el afectado y en quienes lo rodean. En una imaginaria mente universal, Cervantes, Erasmo, Dostoievsky, Sábato, Poe, Quiroga o Pizarnik podrían dialogar aun con sus personajes sobre los alcances de su locura y sus posibilidades de tratamiento. Y quizás seguirían también sin comprenderla del todo.

El loco siempre es el otro

Para Faverón, doctor en Lenguas Hispanas por la Cornell University, todos sufrimos un proceso de deterioro en nuestra relación con el mundo y en nuestra comprensión del mundo a lo largo de nuestras vidas. Hay diversos momentos en que nos enajenamos de los demás o incluso de nosotros mismos.

El autor peruano sostiene que tanto la enfermedad mental como la «locura literaria» han sido construidas como otredades, como cosas que marcan la diferencia entre uno y lo extraño. «El loco siempre es otro, nunca es uno mismo», nos dice. En ese sentido, el impulso más común será siempre a reaccionar ante la «locura» como ante una cosa que no se comprende, que nunca es familiar. Pero lo cierto es que todos somos susceptibles a la locura. «Creo que los únicos requisitos para caer en la locura son tener una mente y estar vivo. Creo que el detonante es estar vivo», afirma el autor.

COMENTARIOS