La solución no es abolir la prostitución, sino legalizarla

Siete años después de haber prometido la abolición, el PSOE reemprende la cruzada con escasa credibilidad y con el consenso hipócrita del PP.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2025

Artículo

El proyecto de abolición de la prostitución es una pieza de atrezzo. Una escenografía. Una promesa que se repite cada año como los propósitos de Nochevieja: dejar de fumar, hacer deporte, salvar a las putas. Pero pasa el tiempo, cambian las ministras, se renuevan los eufemismos, y la ley sigue sin aprobarse. Siete años lleva el PSOE amagando con erradicar el oficio. Lo anuncia, lo presenta, lo engalana en forma de compromiso feminista, y lo entierra de nuevo en el cajón de los temas incómodos.

Y mientras tanto, los prostíbulos siguen llenos. Algunos, incluso, figuran en los sumarios judiciales de sus dirigentes. El caso Ábalos –el chófer, el maletín, la suite con velas – no es una anécdota. Es una caricatura. Como lo es Koldo, como lo es Cerdán, como lo es la línea directa entre la gestión pública y los servicios privados prestados a media luz. Se legisla contra la prostitución desde el púlpito, pero se la consume en diferido. Y con ginebra de importación.

Hay algo de tragicómico en la solemnidad con que el Gobierno enarbola su cruzada abolicionista, como si no estuviera empapada de hipocresía. La ley no se aprueba porque nadie quiere meterse en ese jardín. Porque es inviable, impopular e incongruente. Pero tampoco se retira. Se deja flotando, como una promesa moral. Como si bastara con fingir que se quiere hacer algo para no tener que hacerlo.

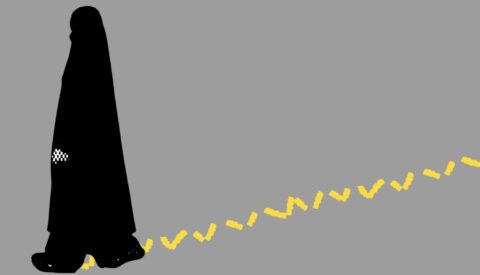

Y sin embargo, la prostitución sigue. Adaptada. Camuflada. Redefinida. Basta darse una vuelta por cualquier ciudad mediana para ver cómo los locales de masajes se anuncian con eufemismos de diseño: «servicios sensoriales», «experiencias relajantes», «remedios antiestrés». En los salones de uñas se trabaja con doble plantilla. En las cunetas y polígonos se negocia a oscuras. Y en Internet se ha perfeccionado la oferta en clave poética: se busca «compañía», «complicidad», «una cena inolvidable».

La prohibición no elimina el fenómeno. Lo encierra. Lo oscurece. Lo entrega a quienes mejor saben operar en las sombras. El paso de la alegalidad a la ilegalidad no ha traído protección, ha traído miedo. Las mujeres que antes trabajaban sin amparo ahora lo hacen además bajo amenaza. Y el Estado, en lugar de escucharlas, ha decidido silenciarlas.

La falacia central del abolicionismo es su pretensión de salvación. El discurso oficial parte de una premisa indiscutida: toda prostituta es víctima. Y como tal, debe ser rescatada. Aunque no quiera. Aunque lo niegue. Aunque se manifieste en contra. La voluntad individual se convierte en irrelevante. El cuerpo pasa a ser patrimonio ideológico. Y la libertad, un obstáculo.

Legalizar no significa promover ni celebrar, significa reconocer una realidad y proteger a quienes la habitan

Legalizar no significa promover. Ni celebrar. Significa reconocer una realidad y proteger a quienes la habitan. Significa dar derechos, poner límites, establecer garantías. El ejemplo de los trasplantes lo ilustra con claridad: que existan mafias que trafican con órganos no impide que haya una red legal de donaciones. Al contrario: la única forma de combatir el delito es consolidar el marco legal. Nadie propone prohibir los hospitales porque en algún país haya un mercado negro de hígados. ¿Por qué, entonces, convertir en criminales a las prostitutas por el hecho de que existan tratantes?

Prostitución y trata no son sinónimos. Aunque el discurso oficial los fusione. Hay explotación, sí. Hay esclavitud. Hay violencia. Y deben perseguirse con rigor. Pero también hay mujeres que deciden, que negocian, que eligen. ¿Por qué no escucharlas? ¿Por qué ignorarlas? ¿Por qué negarles el derecho a organizarse, a tributar, a trabajar sin miedo?

No es progresista abolir la prostitución. Es puritano. Es doctrinario. Y es profundamente clasista. Se penaliza el sexo pagado como si fuera una degeneración, pero se aceptan sin escándalo otros oficios donde el cuerpo también se vende: los brazos del obrero, las piernas de la bailarina, las neuronas del consultor. El límite no está en el cuerpo, está en la moral sexual. Y en el miedo a admitir que el placer, cuando se cobra, incomoda a la política.

La propuesta de ley –que no llega, que nunca llega– esconde, además, un acuerdo inconfesable: el PSOE y el PP comparten aquí una extraña liturgia. La izquierda mojigata y la derecha confesional se dan la mano para legislar contra el cuerpo ajeno. Unidas por la voluntad de prohibir. Unidas por la fantasía de controlarlo todo: el deseo, el lenguaje, el consentimiento.

La izquierda mojigata y la derecha confesional se dan la mano para legislar contra el cuerpo ajeno

Pero en la calle la realidad es otra. Se organizan manifestaciones, se recogen firmas, se escuchan voces disonantes. No son chulos. No son proxenetas. Son trabajadoras sexuales. Son mujeres –y también hombres–que no reclaman aplausos, sino derechos. Que no piden ser rescatadas, sino reguladas. Que no quieren favores, sino libertad.

La abolición no llegará. Y si llega, será un disfraz. Un acto simbólico. Un brindis moral en un Congreso de hipócritas. Porque el negocio seguirá funcionando. Cambiarán los nombres. Cambiarán los portales. Pero el cuerpo seguirá en venta. Y seguirá sin garantías.

No hace falta ejercer la prostitución para defender su regulación. Del mismo modo que no hace falta abortar para defender el aborto. Ni fumar porros para exigir su legalización. Basta con entender que el cuerpo es un territorio inviolable. Y que el Estado, por muchas leyes que amague con escribir, no tiene derecho a ocuparlo.

La relación entre dinero y dignidad no depende de la actividad, sino de las condiciones en que se ejerce. El problema no es cobrar. El problema es no poder negarse.

La regulación de la prostitución no es una apología del libertinaje. Es un escudo contra la impunidad. Una manera de separar a quien trabaja por voluntad propia de quien está siendo explotada. Y de garantizar que las unas no sufran las consecuencias de las otras. Porque hoy, sin derechos, sin contratos, sin seguridad jurídica, las prostitutas están expuestas a todo: violencia, chantaje, enfermedades, silencio. Y nadie parece querer escucharlas, porque sus voces no encajan en el relato victimista que necesita el poder para justificar su cruzada moral.

COMENTARIOS