En un lugar de Moyano

Entre casetas y viejos libros que aguardan a ser descubiertos resiste, aún, el lugar más vivo de Madrid. Es la Cuesta de Moyano, que recorre el escritor Andrés Trapiello, acompañado en esta ocasión de su hijo Rafael Trapiello, autor de las fotos que ilustran este reportaje.

Artículo

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA2023

Artículo

La Cuesta de Moyano es, con el Museo del Prado y el Rastro, el lugar de Madrid que más ha frecuentado uno. Y los tres me han parecido lo más vivo de la ciudad.

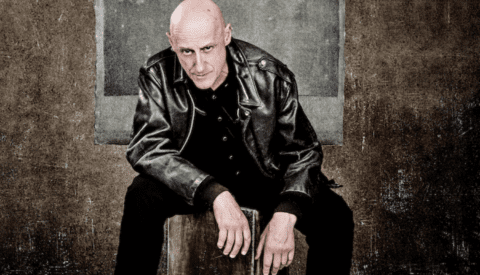

Acaba de morir Alfonso Riudavets. Fue, creo yo, uno de los libreros de viejo con más carácter que ha dado España en los últimos setenta años. De la Cuesta de Moyano, la Feria de libros viejos de Madrid, sin ninguna duda. Desde luego el que tenía un carácter más dibujado y cortante, al aguafuerte. Venía temiéndose su muerte desde hacía unos meses, pero esta se barruntaba más por su edad, a punto de cumplir los noventa, que por su ímpetu y ánimo, incólumes hasta el final. Estuvo atendiendo su negocio hasta dos semanas antes de la muerte. Su caseta era la más concurrida de las treinta que forman esa especie de tren libresco acostado en las tapias del Botánico. Surtía de libros viejos a otros libreros de Madrid que acudían allí cada mañana.

Decía haber vendido más de dos millones de libros y calculaba que habían pasado por sus manos otros cuatro millones camino de la cuba del laurente, para pasta de papel. Lo decía, pero no presumía de ello. No presumía de nada. No era un hombre especialmente orientado en sus lecturas, aunque sí curioso y constante en ellas. Era frecuente verle por las tardes, cuando bajaba la intensidad de las ventas, sentado en una silla de tijera a la entrada de su caseta, leyendo sus papeles o tomando notas del único asunto que de veras le importaba: cualquier cosa relacionada con los libros, las imprentas, la tipografía, las editoriales y la bibliografía. Me llevó un día al piso que le servía también de almacén. En la habitación destinada a su colección particular no se podía entrar, las estanterías estaban congestionadas en el mayor desorden de libros, catálogos y prospectos, y resultaba impracticable con rimeros colocados en el suelo que amenazaban con venirse abajo si se les rozabas con el codo.

Al contrario que a tantos colegas suyos, no le aquejaba la melancolía, no le reconcomía el ánimo de pensar que había vendido a desprecio joyas de valor incalculable. Sabía que todo el mundo hacía negocio con él, pero las ansias de la codicia no le atacaban. Tal como le entraban los libros por la mañana, se le iban en dos o tres horas, y por la tarde aquello estaba ya muy floreado. A la mañana siguiente reponía el «género», y vuelta a empezar. Él, que compraba al peso cantidades ingentes de «género», echaba todo aquello a su tablero con la misma alegría. Ha descrito uno varias veces esa escena. Aquello parecía una almadraba. Los libreros de viejo que venían a surtirse y una docena de bibliópatas asiduos, alguno de estos verdaderamente desquiciados y cleptómanos, se agolpaban alrededor tratando de arrebatarle al vecino tal o cual ejemplar raro. Y los libros saltaban entre las manos ansiosas como atunes. A Riudavets le divertía esa escena un tanto deprimente, porque le permitía estudiar la condición humana, y según sus simpatías trataba a aquellos asiduos de una manera cortés y hasta amistosa, o a patadas, humillándolos. A los que se dejaban humillar aún los despreciaba más.

«Los libreros de viejo que venían a surtirse y una docena de bibliópatas asiduos se agolpaban alrededor tratando de arrebatarle al vecino tal o cual ejemplar raro»

Tenía unas cuantas manías muy arraigadas: era franquista, no toleraba que los desconocidos le tutearan y estorbaba con malas pulgas las fotos que trataban de hacerle, porque su efigie era de lo más pintoresca.

Hubo semanas en que yo me pasaba hasta dos y tres veces a verlo. La venta de la biblioteca de Manuel del Palacio fue especial. Fue este un poeta del siglo XIX. Clarín había dicho que en España había dos poetas y medio: Campoamor, Núñez de Arce y el medio, Manuel del Palacio (y ser un crítico tan fino para creer que Campoamor y Núñez de Arce eran más poetas que del Palacio tiene también su miga). No sé cómo llegó a sus manos aquella biblioteca entera. Porque Riudavets estaba en la parte ínfima de la pirámide comercial: compraba barato lo que otros ya habían pasado por el cedazo. Lo interesante de aquella biblioteca fue llegar a tiempo a toda una época. No solo había allí las primeras ediciones Galdós, Campoamor, Zorrilla, Bécquer o Clarín, cosa muy lógica, sino ver que habían llegado también a ella las primeras de Gautier, Baudelaire o Verlaine, algunas de las cuales están en mi casa ahora, y a saber dónde estarán mañana y en manos de qué futuro Riudavets.

Pasé el otro día y vi su caseta atendida por el hombre que lo ayudaba estos últimos años. La Cuesta seguirá, desde luego, con su encanto, lo mismo que cuando nos renovemos los que compramos libros allí. La Cuesta seguirá proporcionando libros oportunos y providenciales a muchos lectores de recursos limitados y a otros aficionados solventes. A locos y a cuerdos. Y acompañándonos a todos, salvándonos de muchas horas de soledad e incertidumbre.

Hace unos años salieron en el Rastro doscientos o trescientos libros de la biblioteca de Antonio Díaz Cañabate, el crítico taurino. Era un escritor costumbrista de primera. Lo más impresionante de aquellos libros venía en la página de respeto. Cañabate había anotado en ella la fecha y lugar de la compra. La mayoría habían sido adquiridos en la Cuesta de Moyano entre 1937 y 1938, en plena Guerra Civil. Cañabate, amigo de Cossío, el de los Toros, y de don Ramón Carande, el de Carlos V y sus banqueros, fue uno de los que sobrevivió como ellos, medio escondido. Supe entonces que la Cuesta de Moyano le había hecho más liviana la guerra, y me pareció un hermanamiento bonito del Rastro y de Moyano.

Durante muchos años, mientras se podía llegar allí en coche, después del Rastro iba a Moyano, y a menudo, cuando había ido paseando, al terminar en Moyano, me metía en el Museo para saludar a los amigos Velázquez y compañía.

Para mí la Cuesta tiene un encanto especial, que no tiene ninguna otra feria del mundo, ni siquiera los famosos buquinistas de París. Las acacias de Moyano con esa sombra ligera, imperceptible que defiende del sol de los estíos sin robar la luz, no tienen igual para mí. Y su amplitud, orientada al sur, me recuerda lo que decía T.S. Eliot: «En invierno leo libros y en verano viajo al sur».

Acaba de morir el amigo Riudavets, y aquello sigue vivo. Como vivas están las criaturas que viven reposadas en el Museo del Prado o las que trajinan los despojos del Rastro.

Y más vivos aún que los libros, las muchachas que bajan del Instituto Isabel la Católica, que está al lado, y los solitarios que van allí a buscarlos, toda esa humanidad que discurre hasta Atocha.

Entiende uno que Riudavets no dejara de trabajar ni un solo día de los últimos sesenta años, allí sentado en su silla, leyendo papeles viejos y viendo pasar la gente, arriba, abajo, algo que no hay río, ni el famoso padre Sena de los susodichos buquinistas, que lo supere.

COMENTARIOS